清明节是几月几号(清明节的寓意四字成语)

清明节的具体日期及年份情况

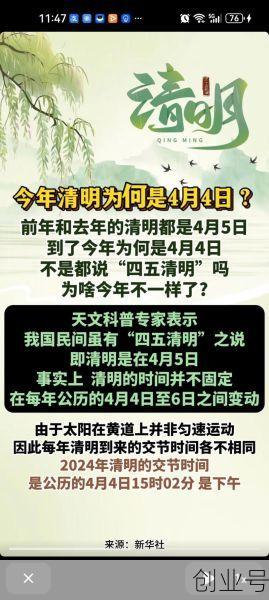

1.1 清明节的法定日期范围是每年的4月4日至6日之间。这个时间段是根据二十四节气中的“清明”来确定的,属于春季的重要节气之一。由于农历与公历之间的差异,每年具体的日期会有所变化,但大致都落在这个区间内。

1.2 2025年的清明节具体日期是4月4日,这一天是星期五。对于很多家庭来说,这一天是祭祖扫墓的重要日子,也是人们踏青赏春的好时机。提前了解准确日期,有助于安排相关活动,避免时间冲突。

1.3 清明节在农历中通常出现在三月上旬,与“寒食节”和“上巳节”有着密切的联系。作为二十四节气之一,清明不仅标志着天气转暖、万物生长,也承载着深厚的文化内涵。它既是自然节气,也是传统节日,体现了人与自然和谐共处的理念。清明节的传统名称与文化背景

2.1 清明节在历史长河中拥有多个别称,如“踏青节”“行清节”“三月节”“祭祖节”等。这些名称反映了不同地区、不同时期人们对清明节的理解和重视。“踏青节”源于人们在清明时节外出郊游、欣赏春景的习惯;“行清节”则强调扫墓祭祖的仪式感;“三月节”则与农历时间有关;“祭祖节”则是清明节最核心的文化功能之一,体现了对祖先的敬仰与怀念。

2.2 清明节在中国传统节日中占据重要地位,是四大传统节日之一,与春节、端午节、中秋节齐名。它不仅是一个重要的祭祀日,也是春季的重要节气,兼具自然与人文双重意义。在古代,清明节是人们表达孝道、缅怀先人的重要时刻,如今更是家庭团聚、传承文化的重要节点。

2.3 清明节与其他传统节日相比,有着独特的文化内涵。春节重在辞旧迎新,端午节纪念屈原,中秋节寄托思乡之情,而清明节则更侧重于追思与反思。它不仅是对逝者的缅怀,也提醒人们珍惜当下、感恩生活。这种情感的深度与广度,使清明节在众多传统节日中独具魅力。清明节的历史起源与演变

3.1 清明节的起源可以追溯到古代的寒食节与上巳节。寒食节是为纪念忠臣介子推而设立,通常在清明前一两天举行,人们在这段时间内禁火冷食,以示哀悼。上巳节则起源于先秦时期,是春季水边祓禊、祈福的节日,后来逐渐与寒食节融合。到了唐代,这两者结合,最终形成了今天的清明节,兼具祭祀与踏青的功能。

3.2 历史上清明节的习俗经历了多次变化。早期以祭祀为主,注重对祖先的追思和敬仰。随着时代发展,扫墓、祭祖成为主要活动,同时踏青、插柳、荡秋千等风俗也逐渐流行。宋代以后,清明节的仪式更加规范,民间开始流行制作青团等特色食品,进一步丰富了节日文化内涵。

3.3 在现代社会,清明节的传承与发展呈现出新的面貌。一方面,传统习俗如扫墓、祭祖依然保留,成为家庭团聚的重要时刻;另一方面,随着城市化进程加快,越来越多的人选择通过网络祭祖、线上缅怀等方式表达思念。同时,清明节也被赋予了更多环保、文明祭祀的理念,推动着传统文化与现代生活的深度融合。 (清明节是几月几号(清明节的寓意四字成语))

(清明节是几月几号(清明节的寓意四字成语))清明节的主要习俗与活动

4.1 扫墓祭祖是清明节最重要的传统习俗之一。这一天,人们会前往祖先的墓地,清理杂草、摆放供品、焚香烧纸,表达对先人的怀念与敬意。这种仪式不仅是对家族历史的尊重,也是传承孝道文化的重要方式。扫墓活动往往在清晨开始,寓意着对先人的一种庄重和虔诚。

4.2 踏青郊游成为清明节越来越受欢迎的现代活动。天气转暖,万物复苏,人们选择在这个时节走出家门,到山林、公园或田野中欣赏春景。这一习俗不仅有助于放松身心,也体现了人们对自然和谐共处的向往。如今,踏青已成为家庭团聚、亲近自然的好机会。

4.3 清明时节的饮食文化独具特色,青团、艾草食品等成为节日餐桌上的主角。青团以糯米粉包裹豆沙或芝麻馅,外皮呈绿色,象征春天的生机。艾草则被用来制作各种糕点和菜肴,既有独特风味,又蕴含祛病祈福的美好寓意。这些传统美食不仅丰富了节日氛围,也承载着深厚的文化记忆。清明节的寓意与文化内涵

5.1 “气清景明”是清明节最贴切的四字成语,形容天气清爽明朗、景色明媚动人。这个成语不仅描绘了清明时节的自然景象,也寄托了人们对生活的美好期盼。清明时节,万物生长,天地间充满生机,正是人们亲近自然、缅怀先人的好时机。这种意境让清明节不仅仅是一个节日,更是一种心灵的洗礼。

5.2 清明节承载着深刻的象征意义,它既是缅怀先人的日子,也是与自然和谐相处的体现。在这一天,人们通过扫墓表达对祖先的敬仰,也借此机会反思生命的意义。同时,清明节的到来意味着春天真正开始,草木萌发,鸟语花香,人与自然之间的联系更加紧密。这种双重象征让清明节成为传统文化中不可替代的一部分。

5.3 清明节深刻体现了家庭观念和孝道文化。在中国传统文化中,孝道被视为立身之本,而清明节正是弘扬这一价值观的重要时刻。通过祭祖活动,家庭成员得以聚集在一起,共同追思先人,传承家族精神。这种仪式感不仅加强了家庭纽带,也让年轻一代在潜移默化中理解并继承孝顺与感恩的传统美德。清明节因此成为连接过去与未来的重要桥梁。

- 清明节的社会价值与现代意义

6.1 清明节在当代社会中的文化价值愈发凸显。它不仅是一个传统节日,更是一种文化符号,承载着中华民族的历史记忆和精神追求。在快节奏的现代社会中,清明节为人们提供了一个停下脚步、回望过去的机会。通过祭祖、扫墓等活动,人们重新审视家庭的意义,感受传统文化的力量。这种文化价值让清明节成为连接个体与集体、历史与现实的重要纽带。

6.2 清明节作为民族情感纽带的作用不容忽视。无论身处何地,只要清明来临,许多人都会想起家乡、亲人和祖先。这种情感共鸣超越了地域和时间的限制,成为维系民族认同感的重要方式。尤其是在全球化背景下,清明节的文化传承让中华儿女在异国他乡也能找到归属感。它不仅是家族的记忆载体,更是整个民族的精神寄托。

6.3 清明节在新时代下的传承与创新展现出强大生命力。随着时代发展,越来越多的年轻人开始以新的方式参与清明节活动。比如,线上祭祖、环保祭祀等新型形式逐渐兴起,既保留了传统精髓,又符合现代人的生活方式。这种创新让清明节不再局限于特定的仪式,而是融入到日常生活中,成为一种持续的文化实践。未来的清明节,将在传承中焕发新的光彩。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!