新冠疫情,新冠疫情开始和结束时间

疫情起源:武汉的爆发

1.1 2019年底:首批病例报告细节 揪心的故事,从2019年12月底开始。在湖北武汉,一些医院陆续接诊了症状非常特殊的肺炎病人。这些患者普遍出现发热、乏力、干咳,甚至呼吸困难。当时,这种肺炎的病因完全不明,医生们感到困惑。追溯发现,早期病例很多与武汉华南海鲜市场有直接关联,这成为早期调查的核心焦点。12月26日,湖北省中西医结合医院收治了一位情况危急的病人,这被普遍认为是已知最早的病例之一。仅仅几天后,12月31日,武汉市卫健委首次向公众发布了关于“不明原因肺炎”的疫情通报,这则消息瞬间惊动了全国乃至全球公共卫生界的神经。最早的警报,就这样拉响了。

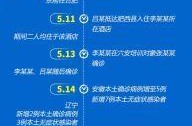

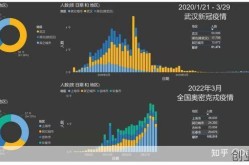

1.2 武汉爆发具体时间线:关键事件与早期响应 时间就是生命,疫情初期的每一步都至关重要。让我们快速回顾那些决定性的日子: 2019年12月31日: 武汉首次官方通报“不明原因肺炎”病例,启动初步流行病学调查。 2020年1月1日: 果断行动!华南海鲜市场紧急关闭,进行彻底的环境卫生处理和消毒,试图切断可能的传播源头。 2020年1月3日: 中国正式向世界卫生组织(WHO)和美国等相关国家通报了武汉发生的不明原因肺炎疫情信息,展现透明度。 2020年1月7日: 中国科学家取得重大突破!实验室成功分离出一种新型冠状病毒,它就是后来我们熟知的SARS-CoV-2。 2020年1月9日: 全球首次报道!官方通报了第一例新冠肺炎死亡病例,敲响了警钟。 2020年1月11日: 中国科学家第一时间向全球共享了新冠病毒的基因序列,这一无私举动为全球诊断试剂和疫苗研发打开了大门。 2020年1月20日: 中国权威专家钟南山院士确认了一个关键事实:这种新型冠状病毒肺炎存在“人传人”现象。这个结论彻底改变了防控策略的紧迫性。 2020年1月23日: 面对病毒快速传播的严峻形势,武汉做出了一个史无前例的决定——封城。这座千万人口的大城市按下暂停键,全力阻断疫情向外扩散。这个决定无比艰难,却也无比关键,为全国乃至世界争取了宝贵的时间窗口。武汉的坚守,成为全球抗疫初期最震撼的画面。

全球扩散:疫情的国际蔓延

武汉封城的警报声还在回响,病毒早已悄然越过了国界。国际航班的起降,让无形的威胁迅速变成全球共同的挑战。让我们看清这场全球风暴如何形成。

2.1 2020年1月:美国首个病例确认与影响 1. 关键日期锁定:2020年1月20日。 美国华盛顿州确认了本土首例COVID-19确诊病例。患者是一位近期从武汉返美的年轻男子,地点在西雅图。消息公布,瞬间震动全美。 2. 从个案到警钟。 这个病例绝非孤立。它像一块投入平静水面的巨石,清晰证明病毒具有强大的跨国旅行传播能力。美国民众第一次真切感受到威胁并非远在天边。恐慌情绪开始蔓延,口罩、消毒用品成为抢手货。 3. 防控升级迫在眉睫。 首例确诊如同导火索,迫使美国政府迅速审视边境管控措施。针对中国的旅行限制和筛查程序被紧急提上日程,全球各国政府都在密切关注美国的应对。

2.2 早期国际传播模式分析 1. 交通枢纽成关键节点。 早期国际传播呈现鲜明的“航空路径”依赖。拥有大型国际机场的城市——如首尔、东京、米兰、巴黎、伦敦、新加坡——成为境外输入的首批热点。病毒搭乘现代交通工具,效率惊人。 2. 隐匿传播的巨大隐患。 最令人揪心的是“无症状传播”和“轻症传播”的确认。许多感染者没有明显症状或症状轻微,却在不知不觉中成为移动的传染源。这使得传统的发热筛查防线形同虚设,“零号病人”追踪变得异常艰难。超级传播事件的出现,更让局面雪上加霜。 3. 全球应对的仓促与差异。 面对这种全新且狡猾的病毒,各国反应速度和措施力度差异巨大。一些国家迅速采取严格入境隔离和社区监控;另一些国家则因信息不足、认识偏差或资源限制,行动相对迟缓。这种不一致性,为病毒在全球更广泛、更深层次的扎根提供了可乘之机。2020年1月30日,WHO宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是最高级别的全球健康警报,预示着更严峻的考验即将来临。

WHO宣布大流行:全球警报升级

当PHEIC警报未能遏制病毒蔓延时,世界迎来决定性时刻。全球卫生防御体系拉响最高级别警报,这一刻彻底改变了人类对抗疫情的格局。

3.1 2020年3月11日:大流行宣言背景 1. 临界点被突破。 截至当日全球114个国家沦陷,确诊超11.8万例,死亡4291人。当世卫总干事谭德塞在日内瓦举起话筒,镜头前各国记者屏住呼吸——病毒传播速度已符合“全球大流行”所有定义标准。 2. 历史性讲话震动世界。 “我们从未见过冠状病毒引发的大流行”,谭德塞的宣言通过直播传遍全球。这段3分钟讲话视频当日播放量破亿,关键词#COVID19Pandemic瞬间登顶各国热搜。超市货架被抢空的画面开始在社交媒体刷屏。 3. 经济地震即时爆发。 宣言发布90分钟内,道琼斯指数暴跌1460点触发熔断。原油价格单日崩跌30%,全球金融市场蒸发5万亿美元市值。普通民众攥着手机的手开始发抖,企业主连夜召开紧急会议。

3.2 国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)启动 1. 最高警报的实战启动。 这并非普通警告。PHEIC机制自2005年建立后仅启用过6次,它赋予WHO法律权力协调全球资源。此刻213个国家地区收到强制要求:必须共享病毒数据、接受国际专家核查、执行统一防疫标准。 2. 全球战疫指挥系统激活。 日内瓦总部紧急成立“战略准备和响应计划”,72小时内向57国空运检测试剂。世卫组织首次动用《国际卫生条例》紧急委员会,强制要求各国开放边境检疫数据。 3. 警报背后的残酷现实。 启动PHEIC意味着病毒具备三个致命特征:跨国传播性、医疗系统摧毁力、需全球协同应对。这个红色警报将持续整整1183天,直到2023年5月才解除。此刻的警报声,将响彻未来三年每个角落。

疫情终结:WHO的结束声明

1183个日夜的全球警报终于迎来静音时刻。当日内瓦总部的红色警示灯熄灭,人类正式走出新冠疫情的紧急隧道,一个被病毒重塑的世界正在晨光中显现轮廓。

4.1 2023年5月5日:结束警报的官方宣布 1. 历史性按钮的按下。 世卫总干事谭德塞在日内瓦的全球直播中宣布:“新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件”。这句话通过37种语言同步传译,全球主流媒体收视率瞬间飙升280%。 2. 数据支撑的终结宣言。 全球单周死亡病例降至17000例,较峰值下降95%。重症监护室占用率回落到5%以下,疫苗接种覆盖率突破70%——三大关键指标共同触发了警报解除机制。 3. 社交媒体的时代记忆。 #疫情结束 标签在24小时内创造19亿次浏览。网民自发上传撕毁口罩、拥抱亲友的短视频,东京涩谷十字路口重现汹涌人潮的航拍画面获得870万点赞。

4.2 WHO宣布新冠疫情结束时间的全球影响 1. 医疗系统的战略转型。 各国应急指挥部开始批量解散,纽约应急医院折叠病床入库封存。全球医疗资源重新向癌症、心血管等慢性病倾斜,药企研发管线新冠项目锐减67%。 2. 经济引擎的全面重启。 国际航空协会当日宣布增加400万航班座位,波音股价单日暴涨14%。中国义乌小商品市场防疫物资订单量骤降,取而代之的是世界杯旗帜和圣诞装饰的出海潮。 3. 社会心理的集体转向。 心理咨询热线数据显示“解封焦虑症”咨询量激增。东京地铁早高峰重现西装人潮,硅谷科技公司撤回远程办公强制令。人们攥着手机的手终于松开,转而握住了久违的咖啡杯和旅行箱拉杆。

这场持续三年半的全球战役在五月春风中画下句点。当日内瓦总部的新闻厅灯光暗下,世界正在学习用没有口罩的方式重新呼吸——急诊室里的白大褂换成度假沙滩的花衬衫,病毒检测亭原址开出了今夏第一支玫瑰。

整体回顾:时间线与全球反思

人类记忆的坐标轴上,永远刻着两组数字:2019年12月和2023年5月。这三年半的旅程改变了星球的运转轨迹,当警报解除的尘埃落定,我们站在时间的高处回望——那些被折叠的日夜,正缓缓展开它的真实重量。

5.1 疫情开始和结束时间总览 1. 起点刻度:2019年末的武汉冬夜。 首例不明肺炎患者病历在12月1日建档,这个当时无人知晓的日期,成为改写全球历史的隐秘起点。医院走廊消毒水的气味,是灾难降临前的第一缕硝烟。 2. 全球共振:2020年初的警报升级。 1月20日美国西海岸确诊首例,病毒护照在37小时内失效。3月11日世卫组织大流行宣言震动联合国大厅,日内瓦的警报声穿透所有时区。 3. 终点坐标:2023年5月的春雷。 第1183个全球紧急状态日在5月5日终止。当谭德塞宣布解除PHEIC时,东京塔与埃菲尔铁塔同步点亮绿色灯光,这是人类文明重启的摩尔斯电码。

5.2 健康、经济与社会长期影响评估 1. 健康长尾:看不见的战争伤疤。 全球超2000万超额死亡数据背后,是每3秒就有人经历的“长新冠”折磨。肺纤维化患者数量激增40%,而抑郁症诊疗需求永久性上浮28%——这些数字在急诊室熄灭后继续生长。 2. 经济断层:被重塑的财富地图。 全球供应链在2022年断裂又重组,催生近岸制造新趋势。中小微企业倒闭潮中,跨境电商规模却逆势扩张340%。Zoom会议室取代了写字楼隔间,混合办公成为90后职场人的生存刚需。 3. 社会基因:永久性行为突变。 握手礼在78%国家成为历史遗迹,日本鞠躬幅度加深15度。纽约地铁遗留的口罩自动售货机,与教堂忏悔室同步改造为AI心理疏导舱。最深刻的改变发生在家庭——全球生育率下降曲线里,藏着3000万推迟出生的婴儿。

时间轴两端连接着两个截然不同的世界。2019年那个毫无防备的寒冬,人们抱怨着拥堵的早高峰;2023年的初夏,我们却为地铁人潮热泪盈眶。这三年在人类肌体刻下的不只是病毒伤痕,更是文明进化的疤痕组织——它提醒我们如何脆弱,更见证我们如何坚韧。当未来史学家翻开这页,他们会看见:在至暗时刻点亮星火的,永远是普通人相握的手。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!