辽宁“零号病人”(青岛“零号病人”从何而来)

1. 青岛“零号病人”溯源:冷冻海鲜与医院感染事件

青岛疫情爆发背景与“零号病人”身份确认

2020年10月,青岛突然出现三例无症状感染者,引发广泛关注。调查发现,这起疫情的源头与冷冻海鲜密切相关。董某某和陈某某是青岛大港的装卸工人,他们在9月19日夜间搬运了来自境外的冷冻鳕鱼。中国疾控中心从这些冷冻海鲜的外包装中检测到了活病毒,成为后续疫情传播的重要线索。两人被认定为此次青岛疫情的“零号病人”,他们的活动轨迹直接牵动了整个疫情的发展。冷冻海鲜成为病毒传播媒介的科学依据

冷链食品在疫情传播中扮演了关键角色。科学家通过检测发现,进口冷冻海鲜的外包装携带病毒的可能性较高。这种病毒在低温环境下存活时间较长,一旦接触人类,就可能引发感染。青岛这次疫情正是由于工人接触了带有病毒的海鲜,随后将病毒带入医院,最终导致院内感染。这一发现让公众对冷链食品的安全性产生警觉,也促使相关部门加强了对进口冷链产品的监管。医院感染事件的细节与防控漏洞分析

青岛胸科医院的感染事件暴露了防疫体系中的重要漏洞。董某某和陈某某在隔离观察期间,因防护措施不到位,离开封闭病区进行CT检查,导致CT室被污染。次日,另一名患者进入该区域后被感染,病毒随之扩散至结核病区。这次事件反映出医疗机构在疫情期间的管理存在明显疏漏,尤其是在人员流动控制和环境消毒方面。这一教训为后续疫情防控提供了重要参考。 (辽宁“零号病人”(青岛“零号病人”从何而来))

(辽宁“零号病人”(青岛“零号病人”从何而来))

2. 辽宁“零号病人”之谜:从营口出发的疫情源头

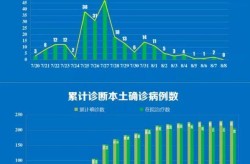

辽宁疫情爆发时间线与病例分布情况

2021年5月17日,辽宁新增4例本土确诊病例,标志着新一轮疫情在该省开始蔓延。虽然最早的确诊病例来自安徽六安,但通过对病例流调数据的分析,专家发现营口地区的感染时间早于其他地区。这意味着营口可能是本轮疫情的起点。随着病例数量不断上升,疫情迅速扩散至沈阳、大连等多个城市,给当地防控工作带来巨大压力。流调困难与“零号病人”认定的挑战

此次辽宁疫情的流调难度远超以往。最早的感染时间可能在4月中旬,而确诊时已过去一个月,许多关键信息已经模糊不清。再加上五一假期期间人员流动频繁,部分患者活动轨迹涉及多个省市,接触人群广泛。这种复杂的传播链条让确定“零号病人”的身份变得异常困难,也增加了疫情防控的复杂性。营口作为疫情源头的可能性分析

从流行病学角度来看,营口被怀疑是本轮疫情的源头并非毫无依据。营口作为重要的港口城市,进出口贸易活跃,冷链食品流通频繁。此外,营口的病例在时间上早于其他地区,且部分患者有明确的接触史,这些都指向营口可能是疫情扩散的起点。尽管目前尚未完全确认“零号病人”的身份,但营口在疫情传播中的关键作用不容忽视。

3. “零号病人”在疫情防控中的关键作用

“零号病人”的定义与流行病学意义

“零号病人”指的是疫情中第一个被感染的人,是整个传播链条的起点。在流行病学研究中,找到“零号病人”有助于明确疫情的来源,分析病毒是如何进入人群并扩散的。这一信息对制定精准防控措施至关重要,能够帮助相关部门快速锁定高风险区域,防止疫情进一步扩大。对疫情传播路径的追溯价值

一旦确定“零号病人”,就能通过其活动轨迹和接触人群,逐步还原整个疫情的传播路径。这种追溯不仅有助于了解病毒的扩散范围,还能为后续的流调工作提供方向。例如,青岛“零号病人”因医院感染引发连锁反应,而辽宁营口的病例则因人员流动带来多点扩散,这些案例都说明“零号病人”在追踪传播路径中的核心作用。在公共卫生决策中的参考作用

“零号病人”的信息直接关系到疫情防控的策略制定。通过对“零号病人”行为模式、接触范围以及病毒传播特点的分析,公共卫生部门可以更早地发现潜在风险,提前部署防控资源。比如,在冷链食品频繁出现感染案例的情况下,找到“零号病人”能为加强进口食品检测和监管提供科学依据,从而降低类似事件的发生概率。

4. 疫情传播路径追踪:从青岛到辽宁的对比分析

青岛“零号病人”传播链的完整还原

青岛疫情的源头可以追溯到2020年9月19日,两名装卸工人在夜班期间接触了来自境外的冷冻海鲜。这些海鲜外包装检测出活病毒,成为病毒进入本地的重要渠道。随后,这两人被隔离,但在医院检查过程中因防护不当,导致CT室被污染,进而传染了其他患者和陪护人员。这一链条清晰展现了病毒如何通过冷链食品和医疗环境双重因素扩散。辽宁“零号病人”传播路径的复杂性与多点扩散

辽宁疫情的传播路径则显得更加复杂。尽管首个病例来自安徽六安,但流调结果显示,营口地区的病例感染时间更早,且活动范围广泛,涉及多个省市。这种多点扩散模式使得防控难度加大,也反映出人员流动对疫情传播的显著影响。辽宁的“零号病人”身份难以明确,主要是因为早期病例感染时间模糊,加上五一假期带来的大规模人口流动,让追踪变得异常困难。不同传播模式对防控策略的影响

青岛和辽宁的疫情传播模式存在明显差异。青岛的传播主要依赖于冷链食品和医疗机构的感染漏洞,而辽宁则更多受到人员流动的推动。这种不同决定了防控措施的重点有所不同。青岛的经验提示需加强进口冷链食品的监管和医疗机构的感染控制,而辽宁的案例则强调了对人员流动的实时监控和快速响应机制的重要性。两者的对比为未来疫情防控提供了重要参考。

5. 感染源分析:冷链食品与人员流动的双重风险

冷链食品作为病毒传播载体的风险评估

冷链食品在疫情中扮演了重要角色,尤其是在青岛疫情中,进口冷冻海鲜成为病毒进入本地的关键渠道。病毒通过外包装附着在食品表面,一旦被接触或处理,就可能引发感染。这种传播方式隐蔽性强,容易被忽视,但实际危害巨大。冷链食品的运输和储存过程涉及多个环节,每个环节都可能成为病毒扩散的温床。人员流动对疫情扩散的推动作用

辽宁疫情的复杂性很大程度上源于人员流动带来的扩散效应。早期病例在五一假期期间活动范围广,接触人群多,导致病毒迅速蔓延至多个省市。这种流动性不仅增加了追踪难度,也使得防控措施难以精准实施。人员流动是疫情传播的重要推手,尤其在节假日期间,人流密集,病毒更容易找到新的传播路径。公共卫生系统对冷链和人员流动的监管现状

当前公共卫生系统在应对冷链食品和人员流动方面仍存在不足。冷链食品的检测覆盖范围有限,部分环节缺乏有效监管,导致潜在风险未被及时发现。而针对人员流动的监测手段也相对滞后,尤其是在大规模人口流动时,信息收集和追踪能力面临挑战。提升监管水平,完善检测机制,是降低疫情风险的关键所在。

6. 借鉴经验:从“零号病人”研究中汲取防疫启示

加强进口冷链食品检测与管理

冷链食品在疫情中暴露了巨大的风险,尤其是青岛“零号病人”事件中,病毒通过冷冻海鲜外包装传播至医院,引发大规模感染。这提醒我们,必须对进口冷链食品进行全面、高频次的检测,尤其是在高风险地区和港口区域。建立更严格的溯源机制,确保每一批冷链产品都能被追踪到源头,是防止类似事件再次发生的关键。提升医疗机构感染控制能力

青岛疫情中的医院感染事件暴露出防控措施的薄弱环节。防护不规范、消毒不到位等问题直接导致了病毒在院内扩散。医疗机构应强化感染控制流程,定期培训医护人员,提升应急反应能力。同时,对特殊病区如CT室等高风险区域,要设置更严格的隔离和防护标准,避免因操作失误引发二次传播。完善流调体系与快速响应机制

辽宁疫情的复杂性在于流调难度大,早期病例感染时间早,活动轨迹广,使得追踪工作变得异常困难。这要求公共卫生系统建立更高效的流调体系,利用大数据、人工智能等技术手段提高信息收集和分析效率。同时,一旦发现疑似病例,必须迅速启动响应机制,第一时间锁定接触人群,切断可能的传播链,减少疫情扩散的风险。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!