北京累报727例本土感染者,北京大学生感染者722例

1. 北京疫情最新数据每日通报:累计报告727例本土感染者

1.1 北京市疫情总体情况概述

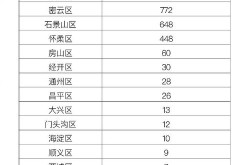

北京近期的疫情防控形势依然严峻,截至5月8日15时,全市累计报告727例本土新冠肺炎病毒感染者。这一数字反映出当前疫情仍处于较为活跃的状态,需要持续关注和应对。相关部门正通过加强监测、扩大筛查范围等方式,努力遏制疫情扩散。

1.2 各区感染人数分布分析

从区域分布来看,朝阳区、房山区、通州区等是感染人数较多的区域。其中,朝阳区累计报告299例,房山区195例,通州区65例,显示出部分区域的疫情相对集中。其他如丰台区、海淀区等也均有不同程度的病例出现,说明疫情在多个区域存在传播风险。

1.3 新增感染者数据及防控措施

5月7日15时至8日15时,北京新增39例本土感染者,均为管控人员。这些人员已被迅速转至定点医院隔离治疗,相关风险点位和人员也已落实管控措施。这表明目前的防控体系正在发挥作用,能够及时发现并控制潜在传播源。

1.4 疫情发展趋势与风险评估

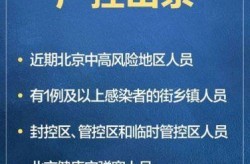

从整体趋势来看,北京的疫情仍在可控范围内,但部分区域的风险等级有所上升。特别是新增的两个高风险地区和一个中风险地区,提醒居民要提高警惕,避免前往人群密集场所,做好个人防护,减少交叉感染的可能性。

2. 北京高校疫情感染情况分析:大学生感染者达722例

2.1 高校学生感染人数统计与分布

北京高校学生中的新冠肺炎感染者数量达到722例,这一数据引起了广泛关注。从时间跨度来看,这些感染者主要集中在4月22日至5月8日之间。虽然具体高校名称未被公开,但可以推测,部分高校的感染人数可能相对集中,反映出校园内存在一定的传播风险。

2.2 感染人群特征与传播途径分析

在这些感染者中,男生占比高达98.48%,这表明男性学生更容易受到感染或成为传播源。此外,传播途径以男男同性传播为主,比例达到86.70%。这一现象提示,高校内部的社交模式和行为习惯可能是影响疫情传播的重要因素,需要针对性地加强健康教育和防护措施。

2.3 高校疫情防控措施与成效

面对疫情,北京多所高校已采取一系列防控措施,包括加强校园出入管理、定期核酸检测、限制聚集活动等。这些举措在一定程度上降低了疫情扩散的风险。同时,学校还通过线上教学、心理辅导等方式保障学生的正常学习和生活秩序,体现了对师生健康的重视。

2.4 对校园管理与健康教育的启示

高校疫情的出现为校园管理敲响了警钟。未来需要进一步完善防疫机制,提升学生的自我防护意识。同时,应加强心理健康支持,帮助学生应对疫情带来的压力。此外,针对高风险群体,如男性学生,应开展更具针对性的健康宣传,提高他们对疾病的认识和防范能力。

3. 北京新增感染者数据解读:39例均为管控人员

3.1 新增感染者来源与分类

5月7日15时至8日15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者39例。这些新增病例全部属于管控人员,意味着他们在被发现前已经处于隔离或监控状态。这一数据反映出当前防控体系在早期发现和干预方面起到了关键作用,有效避免了疫情进一步扩散。

3.2 管控措施落实情况

北京市对疫情的应对始终以“早发现、早报告、早隔离、早治疗”为核心原则。此次新增的39例感染者均来自已纳入管控范围的人员,说明相关部门在追踪密接者、划定风险区域等方面执行得较为到位。这种精准防控模式有助于减少社会面传播风险,保障公众安全。

3.3 风险点位排查与隔离治疗进展

针对新增感染者,相关部门迅速展开风险点位排查,并对相关人员进行隔离治疗。所有感染者已被转至定点医院,确保医疗资源合理调配。同时,相关场所的环境消杀和人员流动轨迹追踪也在同步推进,为后续疫情防控提供有力支撑。

3.4 公众对疫情防控政策的反馈

面对持续的疫情形势,公众对疫情防控政策的关注度不断上升。许多市民表示,尽管防控措施带来一定生活上的不便,但能够感受到政府在保护人民健康方面的努力。部分人也呼吁进一步加强信息透明度,让民众更清楚了解疫情动态和防控要求。

4. 接种疫苗情况与感染风险关联分析

4.1 接种疫苗覆盖率及完成情况

在当前北京疫情形势下,疫苗接种成为降低感染风险的重要手段。数据显示,686例感染者中,有明确新冠疫苗接种史,其中588人已完成两剂或三剂接种,占比高达86%。这表明大多数感染者已经按照防疫要求完成了基础免疫程序,说明疫苗接种工作在全市范围内取得了显著成效。

4.2 接种与重症病例的关系

尽管多数感染者已接种疫苗,但仍有部分未完成全程接种的群体面临较高风险。数据显示,98例未完成两剂接种的感染者中,出现了一例79岁女性重症患者。这一案例反映出疫苗对减少重症和死亡率具有关键作用。接种疫苗不仅是保护自身健康,更是减轻医疗系统负担的重要方式。

4.3 未接种人群的风险与应对策略

未接种疫苗的人群在面对病毒时更容易出现严重症状,尤其是在老年人和免疫力较低的人群中更为明显。针对这一问题,相关部门应加强对未接种人群的宣传引导,特别是对高风险人群进行重点动员,提升接种意愿,降低整体感染后的重症率。

4.4 疫苗接种宣传与推广建议

为进一步提高疫苗接种率,建议采取更加贴近群众的宣传方式,如社区讲座、线上科普、志愿者入户讲解等。同时,可以结合实际案例,展示疫苗在保护个人和社会层面的实际效果,增强公众信任感和参与度。通过多渠道、多层次的推广,让更多人了解接种的重要性,共同构筑免疫屏障。

5. 北京新增高风险与中风险地区通报

5.1 高风险地区升级情况

北京近期疫情形势变化,部分区域被列为高风险地区。朝阳区建外街道南郎社区和通州区新华街道如意社区被升级为高风险地区。这两个区域的感染人数相对集中,存在较大的传播风险,因此需要采取更严格的防控措施,防止疫情进一步扩散。

5.2 中风险地区的划定依据

除了高风险地区,朝阳区双井街道和平村一社区被划分为中风险地区。该区域虽然感染人数较少,但存在一定的潜在传播链,需加强监测和管理。中风险地区的划定是基于感染者活动轨迹、密切接触者排查结果以及区域人口流动等因素综合评估后作出的决定。

5.3 风险区域的防控措施

针对高风险和中风险地区,相关部门已迅速启动应急响应机制。包括对重点区域进行全员核酸检测、限制人员流动、加强社区管控等措施。同时,对区域内居民提供必要的生活保障和心理支持,确保防疫工作有序开展。

5.4 居民生活影响与应对建议

高风险和中风险地区的划分给部分居民的日常生活带来一定影响。建议居民密切关注官方发布的防控信息,避免前往风险区域,减少不必要的外出。如需就医或购买生活物资,可通过线上平台或社区志愿者协助解决,确保安全有序地应对当前疫情。

6. 北京疫情动态与社会关注焦点

6.1 公众对疫情信息的关注度

北京疫情数据持续引发公众高度关注,尤其是累计报告727例本土感染者这一数字,成为社交媒体和新闻平台上的热门话题。人们通过各种渠道获取最新疫情动态,希望了解风险区域、防控措施以及自身安全防护方法。这种关注不仅体现了公众对健康的重视,也反映出对政府防疫工作的期待和监督。

6.2 媒体对疫情的报道与引导

主流媒体在疫情期间发挥着重要信息传播作用。通过及时发布官方通报、分析疫情数据、解读防控政策,帮助公众更清晰地理解当前形势。同时,媒体也在积极引导舆论,避免恐慌情绪蔓延,传递科学防疫知识,提升公众应对疫情的能力。

6.3 社会舆论与政府回应

面对不断变化的疫情,社会舆论呈现出多元声音。部分市民对防控措施表示支持,也有声音呼吁更加精准和人性化的管理方式。政府通过定期召开新闻发布会、发布权威信息、回应民众关切,展现出透明和负责任的态度,努力平衡疫情防控与民生需求之间的关系。

6.4 疫情对经济与民生的影响

疫情对北京的经济和社会生活产生一定影响。部分行业受到冲击,如餐饮、旅游、零售等,企业面临经营压力。与此同时,居民日常生活也受到影响,比如出行受限、社区管理加强等。但政府也在积极采取措施,保障基本民生需求,推动经济逐步恢复,努力将疫情带来的负面影响降到最低。

7. 北京高校艾滋病病毒感染者数据解读

7.1 高校学生艾滋病感染人数统计

北京高校学生中,艾滋病病毒感染者数量达到722例,这一数字令人关注。这些感染者主要集中在18至22岁的大学生群体中,反映出年轻人群对健康问题的忽视或缺乏足够的防护意识。数据显示,这一群体在性健康教育和疾病预防方面仍存在明显短板。

7.2 感染人群性别与传播途径分析

在这些感染者中,男性占比高达98.48%,这说明男男性行为仍是主要传播途径。数据显示,男男同性传播比例达到86.70%,远高于其他传播方式。这一现象提示高校在性健康教育中应更加注重对男同性恋群体的引导和支持,帮助他们建立正确的健康观念和防护意识。

7.3 高校艾滋病防控现状与挑战

目前,北京高校在艾滋病防控方面已采取一定措施,如开展健康讲座、提供安全套发放服务等。但实际效果仍有待提升。部分学生对艾滋病知识了解不足,甚至存在误解,导致自我保护意识薄弱。此外,校园内缺乏系统性的心理健康支持,使得一些学生在面对性健康问题时选择隐瞒或逃避。

7.4 加强高校健康教育与预防措施

针对当前情况,高校应加强健康教育,将艾滋病防治纳入课程体系,提高学生的认知水平。同时,学校应与专业机构合作,定期开展免费检测活动,鼓励学生主动参与。此外,建立匿名咨询渠道,让有需要的学生能够及时获得帮助,是提升防控效果的重要一步。

8. 北京疫情防控策略与未来展望

8.1 当前防控政策的有效性评估

北京在面对疫情时,采取了精准防控的策略,通过动态调整风险区域、加强重点人群筛查、推进疫苗接种等方式,有效控制了疫情蔓延。数据显示,727例本土感染者中,绝大多数为管控人员,说明防控措施在及时发现和隔离方面发挥了关键作用。同时,疫苗接种覆盖率高达86%,进一步降低了重症发生率,体现了政策的科学性和有效性。

8.2 未来疫情防控重点方向

随着疫情形势的变化,北京未来的防控重点将更加聚焦于校园、社区和重点行业。高校作为人员密集场所,需持续加强健康监测和应急响应机制。同时,针对老年人等高风险群体,需进一步优化疫苗接种服务,确保全覆盖。此外,常态化防控与动态调整相结合,将成为未来防疫工作的核心方向。

8.3 科学防控与公众参与结合

疫情防控不仅是政府的责任,更需要全社会的共同努力。北京正在推动科学防控与公众参与深度融合,通过加强信息透明度、提升居民防护意识、鼓励主动报备等方式,形成全民参与的防疫氛围。这种模式不仅提高了防控效率,也增强了社会对防疫政策的信任和支持。

8.4 构建长期防疫机制与社会共识

疫情带来的挑战促使北京加快构建长期防疫机制,包括完善公共卫生体系、强化医疗资源储备、提升基层治理能力等。同时,通过持续开展健康教育和心理疏导,增强公众的自我防护能力和应对信心。未来,建立全社会共同参与、科学有序的防疫体系,将是北京乃至全国疫情防控的重要目标。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!