哈尔滨新增1例阳性感染者,哈尔滨首例感染者

哈尔滨新增1例阳性感染者引发关注

1. 新增病例的发现与初步通报

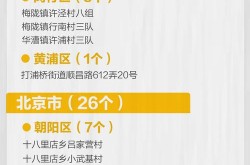

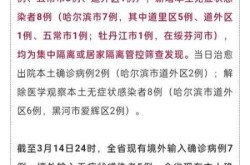

哈尔滨在2025年8月底迎来了新一轮疫情动态变化,单日新增阳性感染者数量迅速攀升。8月28日18:00前,全市已报告8例新增病例。这起事件第一时间被官方通报,引发公众高度关注。相关部门迅速启动应急机制,对病例信息进行公开透明处理,确保市民及时掌握最新情况。

2. 疫情动态变化及社会反响

随着新增病例不断出现,哈尔滨社会面筛查结果持续上升,不少市民开始担心病毒是否失控。社交媒体上关于疫情的讨论热度不断攀升,部分居民表示对生活节奏被打乱感到不安。这种情绪在短时间内迅速蔓延,成为城市面临的新挑战。

3. 当地居民的担忧与生活影响

疫情带来的不确定性让许多家庭陷入焦虑。学生群体受到影响,学校被迫调整教学方式,转为线上模式。公共交通和商业活动也受到一定限制,居民日常生活面临新的适应过程。但与此同时,政府的快速反应也为人们带来了一丝安心。

哈尔滨首例感染者情况披露

1. 首例感染者的发现时间与方式

2025年8月27日,哈尔滨市首次报告本土新增阳性感染者。该病例是在出现相关症状后主动前往医院就诊时被发现的。这一发现标志着哈尔滨市本轮疫情的正式开始,也引发了相关部门的高度警觉。

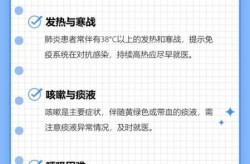

2. 感染者症状表现及就医过程

首例感染者在发病初期表现出典型的新冠症状,包括发热、咳嗽和乏力等。由于症状较为明显,患者在短时间内选择前往医疗机构进行检查,随后被确诊为阳性。这一举动不仅帮助及时锁定病例,也为后续防控工作争取了宝贵时间。

3. 基因组检测结果与病毒类型确认

通过对感染者样本的基因组测序,确认其感染的是奥密克戎变异株BA.5.2。这是哈尔滨市首次在本土病例中检出该变异株。BA.5.2作为奥密克戎的分支,具有更强的传播力和更快的潜伏期,给疫情防控带来新的挑战。

哈尔滨首例感染者来源分析

1. 流调溯源工作进展

哈尔滨市在发现首例感染者后,立即启动了全面的流调溯源工作。相关部门迅速组建专业团队,对感染者的活动轨迹、接触人员以及可能的传播路径进行深入排查。通过大数据分析和实地走访,初步锁定了一些关键节点,为后续防控提供了重要依据。

2. 感染者活动轨迹调查

通过对首例感染者的详细行程记录进行梳理,发现其近期曾多次前往公共场所,包括超市、餐厅和公共交通工具。这些活动范围广泛,增加了病毒扩散的风险。调查人员还重点追踪了感染者在不同场所的停留时间及接触人群,以评估潜在的传播可能性。

3. 可能的传播途径与接触人群

根据目前掌握的信息,首例感染者可能是通过密切接触或环境暴露感染病毒。调查中发现,感染者在发病前曾与多名亲友共处,其中部分人也随后被检测出阳性。这表明病毒在家庭和社交圈中存在快速传播的可能,进一步凸显了及时隔离和排查的重要性。

新冠病毒变异株BA.5.2特性解析

1. BA.5.2变异株的基本信息

BA.5.2是奥密克戎病毒的一个分支,属于新冠病毒的最新变异类型之一。它在基因组上与BA.5存在相似性,但具有更明显的突变特征。这种变异株在全球多个地区被陆续发现,显示出更强的传播能力。哈尔滨此次发现的首例感染者,正是感染了这一变异株。

2. 该变异株的传播特点与风险

BA.5.2变异株的一个显著特点是潜伏期短、传染性强。感染者在发病前几小时内就可能具备传染性,使得防控难度加大。同时,它的传播速度更快,容易在家庭、工作场所和公共空间中迅速扩散。尤其是在人员密集、通风不良的环境中,感染风险更高。

3. 对疫情防控带来的挑战

BA.5.2的出现对现有的防疫措施提出了新的考验。由于其隐匿性强、传播速度快,传统的流调和隔离手段需要更加精准和高效。同时,公众对病毒变异的担忧也增加了社会的焦虑情绪。这要求政府和相关部门必须保持高度警惕,及时调整策略,确保防控工作不留死角。

疫情传播链的深入剖析

1. 家庭聚集性感染案例

哈尔滨首例感染者在发病后主动就医,随后被确认为阳性。这一病例迅速引发了家庭内部的连锁反应。家人在日常接触中未能及时采取防护措施,导致多人相继感染。这说明家庭环境是病毒传播的重要场所,尤其在密闭空间和长时间共处的情况下,传染风险极高。

2. 集体单位与就餐场所传播情况

除了家庭传播,此次疫情还表现出明显的集体单位和就餐场所聚集性。感染者曾在工作场所与同事密切接触,部分人员因未佩戴口罩或未保持社交距离而被感染。此外,在餐饮场所的聚餐活动中,也出现了多人同时感染的情况。这些场景成为病毒扩散的关键节点。

3. 传播链条的复杂性与隐蔽性

此次疫情的传播链条呈现出高度复杂性和隐蔽性。感染者活动范围广,接触人群多样,使得流调工作面临巨大挑战。部分感染者在无症状阶段已具备传染性,进一步增加了防控难度。这种隐匿传播模式对精准防控提出了更高要求,也提醒公众需时刻保持警惕,做好个人防护。

哈尔滨市应对疫情的应急措施

1. 流调溯源工作的快速响应

哈尔滨市在发现首例阳性感染者后,立即启动了流调溯源机制。相关部门迅速组织专业团队,对感染者的活动轨迹、接触人群进行全面排查。通过大数据分析和实地走访,确保信息准确无误,为后续防控提供科学依据。这一举措有效遏制了病毒进一步扩散的风险。

2. 密接排查与管控措施

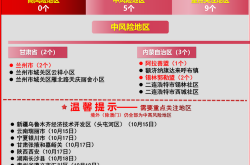

针对已确认的密切接触者,哈尔滨市第一时间实施分级分类管理。对高风险人群进行集中隔离,中风险人员则采取居家健康监测。同时,对重点区域进行封闭管理,限制人员流动,防止交叉感染。这些措施在短时间内控制了疫情蔓延的势头,为全市居民筑起一道安全防线。

3. 区域核酸检测的全面开展

为了尽快摸清疫情底数,哈尔滨市在短时间内完成了全市范围内的大规模核酸检测。多个采样点同时运作,市民积极配合,有序排队检测。通过高频次、广覆盖的筛查,及时发现潜在感染者,为精准防控提供了有力支撑。这一行动展现了政府高效的组织能力和市民的高度配合精神。

教育系统与社会秩序的调整

1. 学校线上教学的紧急启动

哈尔滨市教育局在疫情形势迅速变化后,第一时间做出决策,要求全市各级学校暂停线下教学,全面转为线上模式。这一举措有效避免了学生聚集带来的感染风险,保障了师生健康安全。各校迅速部署网络教学平台,教师调整授课方式,确保教学进度不中断,学生学习不受影响。

2. 公共交通与商业活动的管理

为了减少人员流动,哈尔滨市对公共交通工具进行限流管控,地铁、公交等实行分时段、分线路运营。同时,商场、超市、餐饮等公共场所加强防疫措施,要求佩戴口罩、测温验码、保持社交距离。这些调整虽然给市民生活带来一定不便,但也有效降低了病毒传播的可能性,维护了社会秩序稳定。

3. 居民日常生活的影响与适应

疫情发生后,居民的生活节奏被打乱,购物、出行、娱乐等日常活动受到不同程度限制。但大家逐渐适应了新的生活方式,居家办公、线上购物、远程医疗等成为常态。社区志愿者和基层工作人员积极发挥作用,帮助居民解决实际困难,形成了良好的社会互助氛围。这种适应能力让城市在疫情中依然保持活力与秩序。

哈尔滨疫情清零成果与防控成效

1. 清零目标的实现过程

哈尔滨市在面对新增阳性感染者快速上升的情况下,迅速启动应急响应机制。通过全面流调、精准排查、重点区域管控等措施,逐步将疫情控制在可控范围内。12月28日,全市所有病例实现清零,标志着疫情防控取得阶段性胜利。这一成果离不开政府的高效指挥和市民的积极配合。

2. 政府防控措施的有效性评估

从首例感染者发现到最终清零,哈尔滨市政府展现出极强的应变能力和执行力。无论是流调溯源、密接排查,还是大规模核酸检测,每一步都体现了科学防控的理念。这些措施不仅有效遏制了病毒传播,也增强了公众对防疫工作的信任感和参与度。

3. 社会信心恢复与公众反馈

疫情清零后,哈尔滨市民的情绪明显改善,生活秩序逐步恢复正常。许多居民表示,政府的及时应对让他们感到安心,也看到了希望。社交媒体上关于“哈尔滨加油”“我们一定能赢”的声音不断涌现,反映出社会信心的回升和团结精神的凝聚。

哈尔滨疫情防控经验与未来展望

1. 疫情应对中的成功经验总结

哈尔滨在面对新增阳性感染者快速上升的挑战时,迅速启动了全方位的防控机制。从首例感染者发现到实现清零,整个过程展现了高效的组织能力和科学的决策逻辑。政府第一时间发布疫情信息,确保公众知情权,同时通过精准流调和重点区域管控,有效阻断了病毒传播路径。这些措施为后续防疫工作提供了宝贵经验。

2. 长期防疫机制的建设方向

哈尔滨此次疫情防控的成功,不仅依赖于短期应急响应,更离不开长期防疫机制的完善。未来,哈尔滨将加强基层防疫网络建设,提升社区防控能力,推动疫苗接种、健康监测等常态化工作。同时,借助大数据和人工智能技术,提高疫情预警和应对效率,构建更加智能、灵活的公共卫生体系。

3. 对全国其他地区的借鉴意义

哈尔滨的防疫模式为全国其他地区提供了可复制的经验。尤其是在快速响应、精准防控和公众动员方面,哈尔滨的做法值得推广。通过及时通报信息、科学制定措施、广泛发动群众,哈尔滨在短时间内实现了疫情清零,展现了中国防疫体系的韧性和执行力。这一经验对于其他城市在面对类似突发情况时,具有重要的参考价值。

创业号本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!