31省份新增本土“1173 15239”,31省份本土零新增

全国疫情概况与数据趋势分析

1.1 2025年1月至10月全国疫情数据总览

2025年1月至10月期间,中国内地累计报告新增本土确诊病例15,682例,无症状感染者43,219例。这些数字反映了全国范围内疫情的总体波动情况。

疫情数据呈现出明显的阶段性特征,不同时间段内病例数有明显起伏,反映出病毒传播的动态变化。

在这段时间里,各地采取了不同的防控措施,对疫情控制起到了积极作用,但也暴露出部分地区在应对突发疫情时的不足。

(31省份新增本土“1173 15239”,31省份本土零新增)

(31省份新增本土“1173 15239”,31省份本土零新增)数据还显示,尽管疫情有所反复,但整体上疫情形势趋于平稳,为后续防控工作提供了重要参考依据。

从数据趋势来看,疫情在不同地区之间存在显著差异,这为后续政策制定和资源调配提供了方向。

1.2 疫情呈现多点散发与局部聚集性特征

2025年全国疫情呈现出多点散发、局部聚集的特点,表明病毒传播范围广泛但集中度较高。

多点散发意味着疫情在多个区域同时出现,增加了防控难度,也对医疗资源分配提出了更高要求。

局部聚集性则说明某些重点区域疫情较为严重,需要有针对性地加强防控力度。

这种疫情态势提醒各地政府和居民要保持警惕,持续做好个人防护和健康管理。

多点散发与局部聚集并存的现象,也反映出疫情防控策略需要更加灵活和精准。

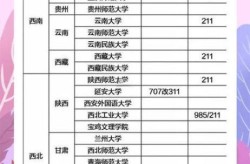

1.3 重点省市疫情分布情况及影响分析

广东、北京、上海、重庆、四川等省市是疫情较为严重的地区,成为全国关注的焦点。

这些地区的经济活跃、人口密集,使得疫情传播速度较快,防控压力较大。

重点省市的疫情状况直接影响到全国疫情防控的整体成效,因此需要特别关注。

部分省市通过强化监测、扩大检测范围等方式,有效遏制了疫情扩散。

重点省市的经验为其他地区提供了可借鉴的防控模式,有助于提升全国疫情防控水平。

31省份新增本土病例数据解读

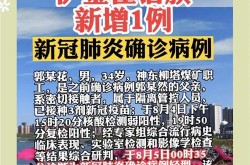

2.1 新增本土病例“1173 15239”的具体含义与背景

“1173 15239”指的是在某一时间段内,全国31个省份新增本土确诊病例和无症状感染者的数量。这些数字是疫情防控的重要参考指标。

数据来源于国家卫健委每日发布的疫情通报,具有权威性和时效性,为各地防疫决策提供依据。

这组数据反映了病毒传播的活跃程度,也体现出不同地区疫情发展的差异性。

在特定时间段内,如2025年11月,新增病例数明显上升,说明病毒可能进入新一轮传播期。

对于公众而言,了解这些数据有助于提高自我防护意识,合理安排生活和出行计划。

2.2 不同时间段内新增病例的变化趋势分析

2025年1月至10月期间,新增本土病例呈现波动上升的趋势,尤其在11月达到高峰。

疫情在1月中旬至2月初、5月至6月以及10月后出现三波明显高峰,表明病毒存在周期性传播特征。

每次疫情高峰都伴随着病例数的快速攀升,反映出病毒变异株的传播力增强。

从数据来看,新增病例的增长速度较快,部分地区甚至出现倍增现象,给医疗系统带来压力。

这些变化趋势提醒各地政府和居民要持续关注疫情动态,及时调整防控措施。

2.3 31省份新增病例的地区差异与防控成效评估

不同省份之间的新增病例数量差异明显,广东、重庆、北京等地成为高发区域。

部分省份通过严格的防控手段,有效控制了疫情扩散,实现病例数下降或稳定。

地区差异反映出各地在疫情防控中的策略执行力度和资源调配能力不同。

一些经济发达地区由于人口流动频繁,疫情反弹风险较高,需要加强监测和管理。

针对不同地区的实际情况,制定差异化防控政策,有助于提升整体防控效果。

31省份本土零新增现象解析

3.1 本土零新增的定义及其在疫情防控中的意义

本土零新增是指在某一天内,全国所有31个省份及新疆生产建设兵团未报告新增本土确诊病例或无症状感染者。

这一数据是衡量疫情防控成效的重要指标,表明病毒传播链在短期内被有效阻断。

零新增状态的出现,意味着当地防控措施执行到位,社区感染风险较低。

对于公众来说,零新增意味着生活可以更加稳定,出行和工作不受疫情严重影响。

零新增不仅是数字上的突破,更是对防疫体系和基层治理能力的一次检验。

3.2 31省份本土零新增的阶段性成果与政策支持

在某些关键时间节点,如2023年11月15日,全国实现了31省份本土零新增,成为疫情防控的重要里程碑。

零新增的背后,是各地政府严格落实防控政策的结果,包括精准流调、动态清零等措施。

政策层面的支持体现在物资保障、医疗资源调配以及信息透明化等方面。

各地通过加强核酸检测、强化重点场所管理,有效降低了疫情扩散风险。

零新增的实现离不开全民配合,居民自觉遵守防疫规定,共同维护安全环境。

3.3 零新增背后的社会经济与公共卫生管理因素

零新增状态的维持,反映了社会整体对疫情防控的高度认同和参与。

公共卫生管理体系的完善,使得疫情监测和应急响应更加高效。

社会经济活动在严格防控下保持基本运行,避免了大规模停工停产带来的负面影响。

医疗系统在应对疫情的同时,仍能保障日常医疗服务,体现制度优势。

零新增不仅是防疫成果,也是社会秩序稳定和人民生活安宁的体现。

疫情防控成效与未来展望

4.1 从数据看中国疫情防控策略的有效性

2025年1月至10月,全国累计报告本土确诊病例15,682例,无症状感染者43,219例,整体疫情呈现多点散发、局部聚集的特征。

疫情高峰分别出现在1月中旬至2月初、5月至6月以及10月,每次高峰均由不同变异株引发,显示出病毒传播的复杂性和不确定性。

在某些时间段内,如2023年11月15日,全国31个省份实现本土零新增,成为疫情防控的重要节点。

零新增状态的出现,说明各地防控措施执行到位,社区感染风险得到有效控制。

数据表明,中国在疫情防控中采取的动态清零、精准流调等策略,对遏制疫情扩散起到了关键作用。

4.2 重症病例比例与病毒变异株的影响分析

2025年11月,全国累计报告重症病例267例,占确诊病例总数的约0.3%,说明当时流行的毒株致病力相对较弱。

重症比例较低,反映出疫苗接种普及、医疗资源充足以及早期发现和干预的有效性。

不同变异株的出现,对疫情防控提出了新的挑战,但也促使防疫政策不断优化和调整。

随着病毒变异,防控重点逐步从“防感染”转向“防重症”,更加注重保护高风险人群。

病毒变异情况持续监测,为后续防疫措施提供科学依据,确保防控策略的针对性和有效性。

4.3 对未来疫情走势的预测与应对建议

根据现有数据趋势,未来疫情可能仍会呈现波动性,但整体可控。

随着疫苗接种率提升和群体免疫屏障加强,大规模爆发的可能性进一步降低。

个人防护意识依然重要,保持良好卫生习惯、减少聚集活动仍是关键。

政府应继续加强公共卫生体系建设,提高应急响应速度和资源配置效率。

未来需关注国际疫情动态,做好输入性病例的防范,同时推动全球抗疫合作。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!