内蒙古出现初筛阳性病例,艾滋病初筛阳性确诊率

1. 内蒙古初筛阳性病例概况与检测流程分析

1.1 内蒙古地区艾滋病初筛阳性病例的基本情况

内蒙古自治区疾病预防控制中心的数据显示,2019—2023年期间,全区共检测标本108367例。其中,初筛阳性病例达到173例,确认阳性为167例,符合率高达96.53%。这一数据表明,初筛阳性和确诊阳性的数量均呈现上升趋势,反映出防控工作的持续加强和监测体系的不断完善。

1.2 初筛阳性病例的后续检测流程详解

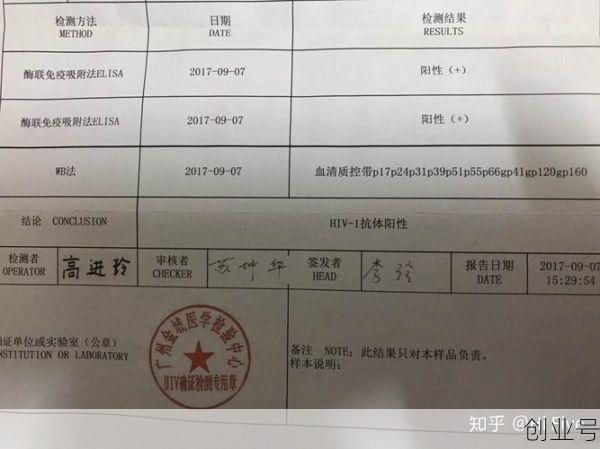

对于初筛阳性的样本,必须经过更严格的确认实验才能最终确定是否为HIV感染。在内蒙古,通常采用的是WB法(Western Blot)进行确认。根据统计,23例初筛阳性中,有16例通过WB法确诊,符合率为69.6%。这意味着并非所有初筛阳性的结果都能被确认为真正的HIV感染,进一步凸显了确认检测的重要性。

1.3 内蒙古地区初筛与确诊率对比分析

从整体数据来看,内蒙古地区的初筛阳性率为0.0212%(23/108367),而确诊阳性率为0.0148%(16/108367)。这说明虽然初筛阳性人数较多,但最终确诊的比例相对较低。这种差异可能源于初筛方法的敏感性较高,导致部分假阳性结果出现,也反映了确认检测在提高准确性方面的关键作用。

2. 艾滋病初筛阳性确诊率及影响因素探讨

2.1 内蒙古艾滋病初筛阳性确诊率数据解读

内蒙古自治区疾病预防控制中心的数据显示,初筛阳性173例,确认阳性167例,符合率达到了96.53%。这一数字说明绝大多数初筛阳性的样本在后续确认检测中被证实为真实感染。同时,初筛阳性率和确诊阳性率均呈现上升趋势,反映出当地HIV筛查工作的持续深入和公众健康意识的逐步提高。

2.2 确诊率与初筛阳性率之间的关系分析

从数据来看,初筛阳性率为0.0212%,而确诊阳性率为0.0148%。这意味着虽然初筛过程中发现了较多疑似病例,但最终确诊的比例相对较低。这种差异可能源于初筛方法的高灵敏度,导致部分假阳性结果出现。因此,确认检测成为确保诊断准确性的关键环节,也直接决定了确诊率的高低。

2.3 影响艾滋病初筛阳性确诊率的关键因素

多因素Logistic回归分析显示,男性、年龄在45至65岁之间、未婚、初中及以下文化程度的人群,以及有高危行为史或暴露风险史的个体,感染HIV的风险更高。此外,咨询机构类型也对确诊率有一定影响,综合医院和中医院的VCT门诊求询者更可能被确诊为阳性。这些因素共同作用,影响着初筛阳性到确诊的转化率,也提示了防控工作需要针对高风险人群进行精准干预。

3. 内蒙古艾滋病防控现状与成效评估

3.1 近五年内蒙古艾滋病防控工作回顾

内蒙古在近五年内持续加强艾滋病防控体系建设,从检测能力提升到高风险人群干预,逐步构建起覆盖全面、响应及时的防控网络。通过不断优化筛查流程和提高检测准确性,当地艾滋病防控工作取得了显著进展。数据显示,2019至2023年间,VCT门诊求询人数超过24万人,反映出公众对艾滋病防治的关注度不断提升。

3.2 HIV抗体确证阳性人数与趋势分析

在2019至2023年间,内蒙古自治区HIV抗体确证阳性人数为785例,年均增长稳定。这一数据表明,虽然感染人数整体呈上升趋势,但通过早期发现和及时干预,有效控制了疫情扩散的速度。同时,确诊率的稳步提升也说明筛查工作的覆盖面和精准度不断提高,为后续治疗和管理打下坚实基础。

3.3 高风险人群的监测与干预措施

针对高风险人群,内蒙古采取了一系列有效的监测与干预措施。例如,对男性性工作者、吸毒人员以及有高危行为史的人群进行定期检测,确保早发现、早干预。此外,通过开展健康教育和行为干预活动,提高这些群体的自我防护意识和检测意愿。数据显示,部分重点人群中未检出HIV阳性,这说明防控措施在特定群体中已初见成效。

4. 艾滋病高风险人群特征与行为分析

4.1 男性、年龄层与婚姻状况对感染风险的影响

男性群体在艾滋病感染中占据较高比例,这与社会行为模式和健康意识密切相关。数据显示,在VCT门诊求询者中,男性感染风险显著高于女性。同时,45至65岁年龄段的人群感染率相对较高,这一现象可能与长期暴露于高危环境或缺乏定期检测有关。此外,未婚人群的感染风险也明显增加,可能是由于缺乏家庭支持和稳定的生活方式,导致更容易参与高危行为。

4.2 教育水平与高危行为史对感染率的影响

教育水平较低的人群,尤其是初中及以下文化程度者,感染率相对较高。这可能与健康知识获取渠道有限、自我保护意识薄弱有关。同时,有高危行为史或暴露风险史的人群,如注射毒品使用者、性工作者等,感染风险显著上升。这类人群往往因社会边缘化而难以获得及时的医疗资源和健康指导,进一步加剧了感染的可能性。

4.3 咨询机构类型与感染风险的关系

不同类型的咨询机构在艾滋病筛查和干预中发挥着不同的作用。数据显示,综合医院和中医院的VCT门诊求询者感染风险较高,这可能与这些机构的就诊人群构成有关。相比其他类型的医疗机构,综合医院和中医院接待的患者往往更多样化,包括高风险人群,因此更容易发现HIV阳性病例。这也提示,在未来防控工作中,应加强对这些机构的资源投入和专业培训,以提高筛查效率和准确性。

5. 内蒙古艾滋病筛查与报告质量提升

5.1 新发现病例的报告质量与流调情况

内蒙古地区在2022年新发现并报告的病例中,报告质量达到100%,这意味着所有新发现的病例信息都被完整、准确地记录和上报。这一成果得益于当地疾控系统对数据管理的严格要求和高效执行。同时,首次流调质量同样保持100%,说明在疫情初期就能迅速锁定感染源,为后续防控措施提供坚实依据。

5.2 配偶检测与结核筛查的实施效果

在新发病例中,配偶检测率达到了97.14%,表明大多数感染者家庭成员都接受了HIV检测,有助于及时发现潜在传播链。结核筛查率也高达95.38%,反映出内蒙古在综合防控方面注重多病共防,通过早期筛查降低双重感染风险,提升整体健康水平。

5.3 各类重点人群的哨点监测结果

内蒙古针对高危人群设立了多个哨点进行持续监测,包括性病门诊男性就诊者、吸毒人群以及孕产妇等。这些人群是艾滋病传播的关键节点,定期检测能够有效预防疫情扩散。根据最新数据,哨点监测中未检出HIV阳性案例,说明当前防控措施在特定人群中取得了良好成效,也为其他地区提供了可借鉴的经验。

6. 特殊群体艾滋病监测与防控情况

6.1 羁押人群艾滋病检测结果与分析

内蒙古在2022年对羁押人群进行了全面的HIV检测,全市9个旗区共检测监管场所内的羁押人员3292人,结果全部为阴性。这一数据表明,目前在羁押人群中未发现HIV阳性病例,说明相关防控措施在特殊管理环境中执行到位。同时,这也反映出监狱系统在健康管理方面具备较强的规范性和执行力,为减少艾滋病在高风险封闭环境中的传播提供了保障。

6.2 自愿咨询检测(VCT)开展情况与成果

自愿咨询检测是早期发现HIV感染的重要途径之一。2022年,内蒙古全市9个旗区共开展VCT服务3733人次,其中检出HIV阳性病例2例。虽然数量不多,但这一数据反映了VCT在提高公众自我保护意识和促进早期干预方面的积极作用。通过提供免费、保密的咨询服务,鼓励更多高危人群主动参与检测,有助于实现早发现、早治疗的目标。

6.3 高危人群与性病门诊就诊者的检测数据

在高危人群监测中,内蒙古对暗娼和男男性行为者等重点人群进行了专项检测,共检测307人,发现HIV阳性1例。此外,性病门诊就诊者检测人数达到3723人,检出HIV阳性2例。这些数据提示,尽管整体感染率较低,但在特定高危人群中仍存在一定的传播风险。因此,针对这些群体持续开展针对性监测和健康教育,是降低艾滋病传播的关键举措。

7. 内蒙古艾滋病防控政策与未来展望

7.1 当前艾滋病防控政策与措施

内蒙古在艾滋病防控方面已建立起较为完善的体系,涵盖筛查、检测、干预、宣传教育等多个环节。自治区疾病预防控制中心通过定期开展HIV初筛和确认检测,确保数据的准确性和时效性。同时,针对高风险人群,如男性、中老年人、未婚者等,制定专项监测计划,提升早期发现能力。政策层面也不断强化对重点场所和特殊群体的管理,比如监管场所、性病门诊等,确保防控工作不留死角。

7.2 提升初筛阳性确诊率的策略建议

当前内蒙古的初筛阳性确诊率为96.53%,整体表现良好,但仍存在进一步优化空间。一方面,可以加强实验室检测能力,提升WB法的确诊效率,减少漏检情况。另一方面,应加大对高风险人群的主动筛查力度,尤其是那些因文化程度低、缺乏健康意识而忽视检测的人群。此外,利用数字化手段建立更高效的随访机制,有助于提高确诊率并实现精准干预。

7.3 未来艾滋病防控工作的方向与目标

未来,内蒙古的艾滋病防控将更加注重精准化和智能化。通过大数据分析,识别高发区域和高风险人群,制定更具针对性的防控策略。同时,加大宣传力度,提升公众对艾滋病的认知度和自我保护意识。在政策层面,持续推动多部门协作,形成全社会共同参与的防控格局。最终目标是实现“零新增”感染,让艾滋病防治工作真正惠及每一个需要帮助的人。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!