31省新增境外15例一(31个省今天新增多少例)

1. 31省新增境外输入病例数据统计

1.1 2025年7月5日全国新增确诊病例总体情况

2025年7月5日,全国新增确诊病例141例,其中境外输入病例29例,本土病例112例。这组数据反映出当前疫情防控依然面临一定压力。

新增确诊病例中,境外输入病例占比约20%,说明国际疫情形势仍不容乐观,入境人员管理仍是防控重点。

从整体来看,本土病例数量远高于境外输入,表明国内疫情传播风险依然存在,尤其是部分省份的疫情出现反弹趋势。

(31省新增境外15例一(31个省今天新增多少例))

(31省新增境外15例一(31个省今天新增多少例))数据显示,无新增死亡病例和疑似病例,说明当前医疗系统在应对疫情方面保持了较好的稳定性和有效性。

这组数据为后续防疫政策调整提供了重要参考,也为公众了解疫情现状提供了清晰的依据。

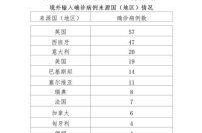

1.2 境外输入病例分布情况分析

2025年7月5日,境外输入病例共29例,分布在多个省份,其中广东、上海、福建等地区成为主要输入来源地。

广东以9例境外输入病例位居榜首,显示出该省作为外贸和旅游大省,入境人员流量较大,防控压力也相对较高。

上海和福建分别有6例和3例,说明这些地区的国际航班和港口管理同样需要持续关注。

北京、重庆、天津等城市也有一定数量的境外输入病例,反映出全国范围内的入境防控体系正在发挥作用。

境外输入病例的分布情况提示,各省市需根据自身实际情况,加强入境人员的健康监测和隔离措施。

1.3 各省份境外输入病例数量对比

在29例境外输入病例中,广东以9例居首,显示出其作为国际化城市的特殊地位和防控挑战。

上海紧随其后,有6例,说明该市在入境管理上仍需加强,尤其是在航班和港口的排查力度。

福建、北京、重庆等地各有2-3例,这些地区的输入病例虽然数量不多,但也不能掉以轻心。

天津、浙江、山东、海南、四川、云南、陕西等省份均有1例,说明全国范围内都有境外输入病例的潜在风险。

各省份之间境外输入病例数量差异明显,这为各地制定精准防控策略提供了数据支持,也提醒各地要结合本地实际,做好疫情防范工作。

2. 中国各省份今日境外输入病例数量解析

2.1 重点省份境外输入病例数据展示

广东省在2025年7月5日新增9例境外输入病例,成为当日境内输入病例最多的省份,反映出其作为外贸和旅游大省的特殊性。

上海市以6例境外输入病例紧随其后,主要集中在国际航班和港口入境人员中,显示出该市在疫情防控中的关键地位。

福建省有3例境外输入病例,主要来自海外务工人员和留学生,说明该省在境外人员回流管理上仍需加强。

北京市、重庆市各有2例境外输入病例,这些城市作为政治和经济中心,入境人员流动频繁,防控任务依然繁重。

天津、浙江、山东、海南、四川、云南、陕西等省份均有1例境外输入病例,虽然数量不多,但也不能忽视潜在风险。

2.2 高风险地区入境人员管控措施

广东省针对高风险国家和地区入境人员实施严格的核酸检测和集中隔离政策,确保疫情不扩散。

上海市对所有入境人员进行“双检”制度,即核酸检测和抗原检测同时进行,提高早期发现能力。

福建省加强了对从东南亚国家入境人员的健康管理,特别是针对近期疫情较严重的国家采取额外筛查措施。

北京市严格落实入境人员“点对点”转运机制,避免途中交叉感染,保障市民安全。

重庆、天津等地也根据实际情况调整防控策略,比如增加入境口岸的防疫设施和人员配置,提升应急响应速度。

2.3 境外输入病例对本地疫情的影响评估

境外输入病例的存在对本地疫情防控构成一定压力,尤其是在人口密集、交通便利的城市中,传播风险更高。

广东、上海等输入病例较多的省份,已出现部分本土病例与境外输入病例存在关联的情况,说明病毒可能通过闭环管理漏洞传播。

各地通过加强流调和溯源工作,及时锁定潜在传染源,防止疫情进一步扩散。

境外输入病例的持续存在提醒各地要保持高度警惕,不能因短期数据下降而放松防控措施。

防控部门正在优化入境人员管理流程,力求在保障人员正常往来的同时,最大限度降低疫情输入风险。

3. 境外输入病例的传播路径与防控挑战

3.1 入境航班与港口的防疫压力

境外输入病例的主要来源集中在入境航班和港口,这些区域成为疫情防控的第一道防线。

每天数以千计的国际航班和货物运输,使得口岸成为病毒输入的关键通道,防疫措施必须精准到位。

高峰期的航班和人员流动给防疫人员带来巨大压力,需要持续投入大量人力物力进行筛查和管理。

航班上的密闭空间和长时间接触增加了病毒传播的可能性,对通风、消毒等环节提出更高要求。

港口作业区同样存在较高风险,尤其是涉及冷链货物的运输,需加强环境监测和人员健康追踪。

3.2 境外输入病例的病毒变异情况

当前境外输入病例中,部分病毒株已出现变异,可能影响现有疫苗保护效果和检测准确性。

不同国家的疫情发展不一,导致输入病毒类型多样,增加了防控工作的复杂性。

病毒变异可能引发新的传播链,尤其在防控薄弱地区容易形成局部聚集性疫情。

科研机构正在密切监测变异病毒的传播特征,为政策调整提供科学依据。

国内各地需根据病毒变异情况动态调整防疫策略,确保防控措施始终有效。

3.3 国内疫情防控体系应对策略

国家卫健委持续优化入境人员健康管理流程,提高筛查效率和精准度。

各地根据实际情况制定差异化防控方案,如广东、上海等地实施更严格的闭环管理。

医疗系统加强了对疑似病例的快速响应能力,确保早发现、早隔离、早治疗。

社区层面强化了重点人群的健康管理,特别是境外归来人员的跟踪服务。

政府鼓励公众主动报备行程,提升个人防疫意识,共同维护社会安全。

4. 本土病例与境外输入病例的关联性分析

4.1 病例转化机制解读(无症状转确诊)

2025年7月5日,全国新增确诊病例中,有46例由无症状感染者转为确诊病例,显示出疫情传播的隐蔽性和复杂性。

这些无症状感染者在早期并未表现出明显症状,但通过核酸检测或密切接触者追踪被发现,说明防控体系需要更精细的筛查手段。

转化过程中的时间差对疫情防控带来挑战,部分病例可能在未被发现的情况下已造成局部传播。

医疗机构和疾控部门正在加强对于无症状感染者的监测,确保及时发现并阻断传播链。

案例显示,无症状感染者在某些地区成为本土疫情的重要源头,反映出防控工作不能忽视“隐形传播”。

4.2 本土疫情与境外输入的相互影响

从数据看,安徽、上海等地的本土病例数量显著增加,这与境外输入病例存在潜在联系。

境外输入病例在入境后可能通过交通、生活等途径扩散至本地社区,形成新的疫情点。

部分省份如广东、福建等地因入境人员较多,本土病例中也包含一定比例的输入关联病例。

不同地区的防疫措施差异导致输入病例在不同区域的传播风险不一,需要因地制宜地制定应对策略。

本地疫情与境外输入之间并非完全独立,二者在病毒传播路径上可能存在交叉和重叠。

4.3 医疗资源调配与疫情防控平衡

当前医疗资源在高发地区面临较大压力,尤其是安徽、上海等地,需合理分配医护人员和隔离设施。

境外输入病例的持续增加要求医院具备更强的检测能力和收治能力,避免出现资源挤兑现象。

各地政府正在优化医疗资源配置,确保本土病例和输入病例都能得到及时有效的治疗。

防控工作中,既要防止境外输入,也要避免因过度防控影响正常社会运转,找到最佳平衡点。

提升基层医疗机构的应急响应能力,是实现医疗资源高效利用的关键,也是疫情防控的重要支撑。

5. 各省份疫情防控政策与措施

5.1 安徽、上海等高发地区防控举措

安徽省在2025年7月5日新增81例本土病例后,迅速启动了区域核酸检测和重点人群排查,确保疫情早发现、早隔离。

上海市针对近期新增的9例本土病例,加强了对入境人员的闭环管理,并扩大了重点场所的防疫检查频次。

高发地区的防控措施包括加强社区网格化管理,落实“一人一策”精准防控,防止疫情扩散至周边区域。

地方政府还通过大数据分析,识别高风险人群并实施动态监测,提高防控的科学性和针对性。

针对学校、医院、交通枢纽等人员密集场所,各地已出台更加严格的防疫规定,确保公共安全。

5.2 境外输入较多省份的防疫升级

广东省作为境外输入病例最多的省份之一,已全面升级口岸防控措施,强化入境人员健康申报和核酸检测流程。

福建省在7月5日新增8例本土病例后,进一步收紧了对来自高风险国家和地区旅客的管控,要求提供疫苗接种证明和核酸检测阴性报告。

上海、北京等口岸城市持续优化“第一道防线”,对入境航班和港口进行高频次消毒,并严格管理冷链食品和物流运输。

浙江、山东等省份也根据疫情变化,调整了入境人员的集中隔离时间,确保防控不留死角。

各地正逐步推广“智慧防疫”系统,利用人工智能和大数据提升疫情监测和预警能力,实现精准防控。

5.3 地方政府在疫情监测中的角色

地方政府在疫情防控中承担着核心责任,从数据统计到应急响应,每一步都关系到疫情的有效控制。

各级疾控中心和卫生部门持续开展流行病学调查,及时追踪确诊病例的活动轨迹,为防控提供科学依据。

基层社区是疫情防控的第一线,工作人员通过走访、电话随访等方式,确保居民防疫意识不松懈。

政府还通过媒体和社交平台发布权威信息,增强公众对防疫政策的理解和支持,减少恐慌情绪。

在疫情监测中,地方政府需要不断优化机制,提高响应速度,确保疫情防控工作高效有序。

6. 未来疫情发展趋势预测与建议

6.1 境外输入病例的持续监控需求

当前境外输入病例依然保持一定数量,尤其在口岸城市和高风险国家来华人员中,存在潜在传播风险。

各地应加强入境人员的全流程健康管理,从登机、入境到隔离,每一个环节都需严格把关,防止病毒再次流入。

疫情监测系统需要进一步升级,确保能够实时追踪境外输入病例的活动轨迹,及时发现可能的聚集性感染点。

建议建立全国统一的疫情数据平台,实现信息共享,提升防控效率,避免因信息滞后导致防控漏洞。

对于长期滞留或频繁往返的外籍人员,应纳入重点监测对象,定期进行健康筛查,降低输入风险。

6.2 国内疫情反弹风险预警

随着夏季高温和人员流动增加,国内部分地区可能出现疫情反弹迹象,尤其是人口密集区域。

近期多地出现本土病例转化现象,说明病毒仍在社区中隐匿传播,防控不能掉以轻心。

应对可能出现的局部疫情反复,各地需提前制定应急预案,确保医疗资源充足,应急响应迅速。

加强对重点行业、重点场所的防疫检查,如学校、商场、交通枢纽等,防范聚集性疫情发生。

提高公众对疫情变化的警觉性,鼓励居民主动上报异常症状,形成全民参与的防疫氛围。

6.3 提升公共卫生应急响应能力的建议

公共卫生体系需要进一步完善,特别是在基层医疗机构和疾控部门,提高应对突发疫情的能力。

推动疫苗接种工作常态化,特别是针对高风险人群和医护人员,确保免疫屏障稳固。

加强疫情防控宣传,利用多种渠道普及科学防疫知识,减少恐慌情绪,增强居民自我防护意识。

建立跨部门协作机制,整合医疗、公安、交通等资源,形成高效联动的应急响应网络。

引入更多科技手段,如人工智能、大数据分析等,提升疫情监测和预警的精准度,为决策提供有力支持。

7. 结语:全球疫情形势下的国内防控工作

7.1 当前防控工作的成效与不足

国内疫情防控在近期依然保持总体稳定,各地通过严格的监测和管理,有效遏制了疫情的扩散趋势。

境外输入病例的及时发现和隔离,为防止病毒二次传播提供了重要保障,体现了防控体系的高效运作。

然而,部分地区的本土病例仍有所增加,说明病毒仍在局部区域存在隐匿传播的风险,防控压力依然存在。

在应对无症状感染者转确诊的过程中,部分地区暴露出信息通报不及时、追踪不够精准的问题,影响了整体防控效率。

防控措施的执行力度在不同地区存在差异,一些基层单位在资源调配和人员培训方面仍有提升空间。

7.2 国际合作与信息共享的重要性

全球疫情形势复杂多变,各国疫情数据和防控策略差异较大,加强国际合作有助于形成更有效的应对机制。

信息共享是防控工作的关键环节,只有实现数据互通,才能更早发现潜在风险并采取针对性措施。

中国在疫情防控中积累了丰富经验,与其他国家开展技术交流和经验分享,有助于提升全球防疫能力。

对于高风险国家和地区,应建立更加紧密的沟通渠道,提前预警可能的输入性病例,减少突发情况带来的冲击。

在国际旅行和贸易往来中,推动统一的健康标准和检测流程,能够降低病毒跨境传播的可能性。

7.3 居民防疫意识提升与社会共治

居民的个人防护意识是疫情防控的重要防线,每个人都应主动配合防疫要求,减少不必要的聚集和流动。

加强社区宣传和教育,让更多人了解最新的防疫政策和科学知识,提高自我防护能力。

社会各界共同参与防疫工作,形成全民防控的良好氛围,有助于提升整体防控效果。

企业、学校、公共场所等应严格落实防疫措施,确保员工和公众的安全,营造安心的生活环境。

鼓励居民积极参与防疫志愿服务,增强社会责任感,推动形成政府主导、社会协同、全民参与的防控格局。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!