全球疫情的最新消息今天,全球疫情今天最新情况

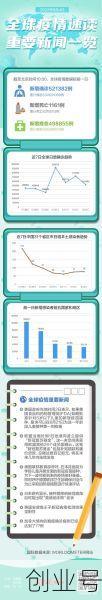

1. 全球疫情最新消息今天:数据更新与趋势分析

1.1 世界卫生组织最新通报:全球新冠肺炎确诊病例与死亡病例统计

世界卫生组织最新数据显示,全球累计新冠肺炎确诊病例已经突破5.57亿例,死亡病例达到635万例。这一数字持续攀升,显示出病毒传播的广泛性和严重性。

数据表明,尽管部分国家疫苗接种率较高,但病毒仍在不断变异和扩散,给全球疫情防控带来新的挑战。

这些数据不仅是对当前疫情的客观反映,也为各国制定防控政策提供了重要依据。

(全球疫情的最新消息今天,全球疫情今天最新情况)

(全球疫情的最新消息今天,全球疫情今天最新情况)世界卫生组织呼吁各国加强监测和报告,确保信息透明,为全球防疫提供坚实的数据支撑。

通过这些数据,可以更清晰地看到全球疫情的动态变化,帮助公众了解当前形势,提高警惕意识。

1.2 美国、法国、德国等主要国家的疫情动态及新增数据

美国在过去28天内新增确诊病例超过309万例,成为全球疫情最严重的国家之一。

法国和德国分别新增263万和230万例,显示出欧洲地区的疫情依然严峻。

意大利和巴西也分别新增近200万和146万例,说明疫情在多个国家和地区持续蔓延。

这些数据反映了不同国家在疫情防控方面的成效差异,也提醒人们不能掉以轻心。

各国政府需要根据实际情况调整防控措施,防止疫情进一步恶化。

1.3 新冠病毒变异株对全球疫情的影响

当前全球范围内,新冠病毒的变异株仍在不断出现,如奥密克戎的多个子变体。

这些变异株的传播力和致病性各有不同,对医疗系统和社会生活造成不同程度的影响。

变异株的存在使得疫苗保护效果有所下降,增加了防控难度。

不同国家和地区对变异株的应对策略各异,导致疫情发展呈现多样化趋势。

面对变异株带来的挑战,全球需要加强合作,共同应对病毒的持续演变。

2. 全球疫情今天最新情况:多国疫情持续发酵

2.1 刚果民主共和国霍乱疫情严峻,病例与死亡数持续上升

刚果民主共和国近期霍乱疫情明显加剧,单日新增病例达到6353例,其中128例死亡。

自2025年1月1日至5月25日,该国累计报告霍乱病例27008例,死亡人数达576人,形势不容乐观。

霍乱的爆发与卫生条件、饮用水安全密切相关,当地公共卫生系统承受巨大压力。

疫情的持续恶化可能引发更大范围的健康危机,需要国际社会提供更多援助和支持。

了解霍乱疫情动态,有助于公众提高警惕,采取必要预防措施,保护自身和家人的健康。

2.2 肯尼亚猴痘疫情新增病例,警惕新发传染病风险

肯尼亚近日新增57例猴痘确诊病例,其中1例死亡,显示出该国正在面临新的传染病挑战。

自2025年1月1日至6月8日,肯尼亚累计报告119例猴痘病例,死亡人数为1人,疫情仍在发展。

猴痘病毒属于正痘病毒属,传播途径包括直接接触和呼吸道飞沫,需引起高度重视。

新发传染病的出现提醒人们,全球公共卫生安全依然脆弱,防控不能松懈。

关注猴痘疫情动向,有助于及时掌握风险信息,避免不必要的恐慌和延误治疗。

2.3 孟加拉国登革热病例激增,公共卫生系统面临压力

孟加拉国近期登革热病例数量大幅上升,单日新增1039例,7例死亡。

自2025年1月1日至6月15日,该国累计报告登革热病例6677例,死亡人数达33人。

登革热主要通过蚊虫传播,夏季高温和降雨量增加是导致疫情扩散的重要因素。

医疗资源紧张、防疫意识不足等问题,使得疫情防控难度加大。

提高对登革热的认知,加强防蚊灭蚊措施,是降低感染风险的关键。

3. 地区性疫情报告:非新冠疾病同样值得关注

3.1 巴拿马水痘与疟疾双线告急,感染人数显著增加

巴拿马近期水痘病例数量明显上升,单日新增71例,显示出该病在部分地区出现反弹。

自2025年1月1日至6月7日,巴拿马累计报告水痘病例1357例,疫情形势不容忽视。

水痘虽多发于儿童,但成年人也可能因免疫力下降而感染,需加强疫苗接种和防护意识。

同时,巴拿马的疟疾疫情也持续走高,单日新增58例,累计报告5597例,成为公共卫生的一大隐患。

水痘与疟疾的双重压力,反映出当地医疗系统面临较大挑战,公众应提高警惕,避免前往高风险地区。

3.2 德国麻疹病例回升,疫苗接种率需加强

德国近期麻疹病例有所回升,单日新增40例,显示出疫苗接种覆盖率存在不足。

自2025年1月1日至6月13日,德国累计报告麻疹病例188例,疫情有扩散趋势。

麻疹是一种高度传染性疾病,主要通过飞沫传播,未接种疫苗的人群极易感染。

疫苗接种是预防麻疹最有效的方式,但部分人群因误解或疏忽未能及时接种,导致风险增加。

提高疫苗接种率,加强健康教育,是遏制麻疹疫情蔓延的关键措施。

3.3 中国香港军团菌病持续出现,公共健康安全受关注

中国香港近期报告新增7例军团菌病病例,累计已达61例,显示出该病仍在局部地区活跃。

军团菌病主要通过空气中的水雾传播,常见于空调系统、热水淋浴等场所,易引发肺炎。

该病对老年人、慢性病患者等高危人群影响较大,需特别注意环境清洁与通风。

公共卫生部门已采取措施加强监测与消毒,但仍需居民配合做好日常防护。

军团菌病的持续出现提醒人们,非新冠疾病同样不可忽视,保持良好生活习惯至关重要。

4. 新兴传染病监测:疫苗衍生脊灰病毒与沙门氏菌

4.1 贝宁发现Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒(cVDPV2)病例

贝宁近期报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒(cVDPV2)感染病例,这是全球疫情监测中不可忽视的新动态。

疫苗衍生脊灰病毒是由于口服脊髓灰质炎疫苗(OPV)在人群中传播后发生基因变异形成的,可能引发新的疫情。

cVDPV2的出现表明,部分地区疫苗接种覆盖率不足,导致病毒在未免疫人群中持续传播。

这一情况提醒各国必须加强常规疫苗接种工作,尤其是针对儿童群体,防止病毒再次大规模扩散。

公共卫生机构应加强对脊灰病毒的监测和应对措施,确保疫苗接种计划的有效执行。

4.2 澳大利亚沙门氏菌感染病例大幅增长,食品安全问题凸显

澳大利亚近期沙门氏菌感染病例显著上升,单日新增491例,显示出食品安全隐患正在加剧。

自2025年1月1日至5月25日,澳大利亚累计报告沙门氏菌感染病例达5863例,疫情范围广泛。

沙门氏菌主要通过受污染的食物或水传播,常见于生肉、蛋类、乳制品等食品中,极易引发肠胃疾病。

此次病例激增反映出部分食品供应链存在管理漏洞,消费者需提高警惕,注意饮食安全。

政府和相关机构应加强食品检测和监管,同时提升公众对食品安全知识的认知,降低感染风险。

4.3 日本肠出血性大肠杆菌感染病例上升,食品卫生监管需强化

日本近期肠出血性大肠杆菌(EHEC)感染病例持续增加,单日新增48例,显示出潜在的公共卫生威胁。

自2025年1月1日至6月15日,日本累计报告该类感染病例684例,疫情形势不容乐观。

EHEC主要通过食用受污染的肉类、蔬菜或饮用未消毒的水传播,严重时可引发溶血性尿毒综合征。

食品生产与销售环节的卫生标准需进一步提升,确保源头可控,避免大规模爆发。

公众应增强自我防护意识,尤其在外出就餐或购买食品时选择正规渠道,保障自身健康。

5. 全球疫情趋势分析:从数据看防控策略

5.1 新冠疫情的长期化与常态化趋势

当前全球新冠确诊病例已突破5.5亿例,死亡病例超过630万例,疫情进入长期化和常态化的阶段。

各国疫情波动频繁,部分地区出现反复上升,说明病毒仍在持续传播,防控压力依然存在。

疫情的长期化意味着各国需要调整应对策略,从短期应急转向更可持续的管理方式。

未来一段时间内,疫苗接种、加强针推广以及公共卫生措施仍将是防控工作的重点。

公众需适应新常态,保持警惕,同时关注科学防疫信息,避免恐慌和误判。

5.2 霍乱、登革热等传统传染病在特定地区的反弹

刚果民主共和国霍乱疫情持续恶化,新增病例数不断攀升,死亡人数也在增加。

肯尼亚猴痘病例虽不多,但新增病例的出现提示新发传染病风险不容忽视。

孟加拉国登革热病例激增,给当地医疗系统带来巨大压力,暴露出公共卫生体系的脆弱性。

这些传统传染病的反弹反映出部分国家在疫情防控中的短板,尤其是基层医疗资源不足的问题。

加强传染病监测、提升基层医疗能力以及提高公众健康意识是应对这些挑战的关键。

5.3 不同国家和地区应对措施的差异与成效评估

美国、法国、德国等国家在新冠防控方面采取了不同的策略,效果也各不相同。

一些国家通过严格的封锁措施有效控制了疫情,但也带来了经济和社会影响。

另一些国家则选择逐步放开,依赖疫苗接种和自然免疫来维持社会运行。

不同的防控政策反映了各国政府对疫情的不同判断和优先级考量。

未来全球疫情管理将更加注重因地制宜,结合本国国情制定科学有效的防控方案。

6. 国际社会应对疫情的协作与挑战

6.1 世界卫生组织在全球疫情监测与协调中的角色

世界卫生组织(WHO)在疫情信息收集、数据分析和全球通报中扮演着核心角色。

每日发布的全球疫情数据为各国提供了重要的决策依据,帮助政府制定应对措施。

WHO还负责协调国际资源调配,推动疫苗研发和分发,确保全球公平获取医疗物资。

在新冠疫情期间,WHO多次呼吁各国加强合作,共同应对病毒带来的全球性挑战。

尽管面临一些批评和质疑,WHO依然是全球公共卫生治理的重要支柱。

6.2 各国在疫苗分配、医疗资源调配方面的合作与矛盾

疫苗分配成为国际社会关注的焦点,发达国家与发展中国家之间的差距依然明显。

一些国家通过“新冠疫苗实施计划”(COVAX)向低收入国家提供疫苗援助,但实际覆盖仍有限。

医疗资源如呼吸机、防护设备和药品在全球范围内的分配不均,加剧了疫情对脆弱地区的冲击。

部分国家出于自身利益优先保障国内供应,导致国际合作出现摩擦和争议。

如何平衡国家主权与全球责任,是未来国际抗疫合作需要解决的关键问题。

6.3 疫情背景下国际合作面临的现实挑战

疫情加剧了地缘政治紧张局势,影响了国家间的信任与合作意愿。

信息共享不足、数据透明度不高,阻碍了全球统一行动的推进。

不同国家在防疫政策上的分歧,使得跨国防控措施难以有效执行。

全球供应链受疫情影响,导致医疗物资运输和生产出现中断。

国际社会需要建立更高效、更透明的合作机制,以应对未来可能出现的类似危机。

7. 公众健康意识提升与个人防护措施

7.1 疫情常态化下公众健康知识普及的重要性

疫情持续影响全球,公众对健康知识的需求日益增长。

了解基本的传染病传播途径和防护方法,是每个人应具备的能力。

健康知识的普及有助于减少恐慌,提高应对突发事件的理性判断。

社会媒体和新闻平台在传播科学信息方面发挥着关键作用。

提升全民健康素养,是构建安全社会的基础保障。

7.2 个人防护措施的有效性与日常实践建议

正确佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等措施,能有效降低感染风险。

日常生活中注意通风换气,避免前往人群密集场所,是简单却有效的防护方式。

接种疫苗是最直接的免疫手段,尤其在面对新发传染病时更为重要。

遇到身体不适时,及时就医并配合流行病学调查,有助于控制疫情扩散。

每个人都是自身健康的守护者,主动采取防护措施是对自己和他人负责的表现。

7.3 社区与家庭在疫情防控中的作用

社区是疫情防控的第一道防线,居民之间的互助与支持至关重要。

家庭成员间要互相提醒,共同遵守防疫规定,形成良好的生活习惯。

居民参与社区卫生宣传,有助于提升整体防控意识和行动力。

家庭中老人和儿童更需要特别关注,加强防护可以有效减少重症风险。

通过社区活动和家庭协作,能够增强社会凝聚力,提升整体抗风险能力。

8. 疫情对全球经济与社会的影响

8.1 疫情对全球旅游业、制造业和供应链的影响

全球旅游业遭受重创,国际旅行受限导致航空、酒店、餐饮等行业损失惨重。

制造业因疫情反复出现停工停产,全球供应链中断,产品交付周期延长,成本上升。

跨境贸易受到严重影响,物流效率下降,企业面临库存积压和订单取消的双重压力。

多国采取边境管控措施,直接冲击了依赖旅游收入的国家经济结构。

旅游业和制造业的复苏成为全球经济恢复的关键环节,亟需政策支持和市场信心重建。

8.2 教育、医疗等公共服务领域的冲击与调整

教育系统被迫转向线上教学,技术设备和网络资源不足成为发展瓶颈。

医疗资源分配不均问题凸显,基层医疗机构承受巨大压力,远程医疗需求激增。

学生心理健康问题被忽视,长时间居家学习影响了学习效率和心理状态。

医疗行业在应对疫情的同时,还要兼顾常规诊疗服务,资源调配难度加大。

公共服务体系的韧性在疫情中经受考验,未来需要更灵活和高效的管理模式。

8.3 疫情带来的心理健康问题与社会心理支持需求

长期隔离和社交限制导致焦虑、抑郁等心理问题普遍增加。

社会群体中弱势人群如老年人、独居者更容易陷入孤独和无助状态。

工作压力、家庭责任与健康担忧交织,形成复杂的心理负担。

心理健康服务需求激增,但专业资源短缺,心理咨询普及度仍待提升。

建立全民心理健康支持体系,成为后疫情时代社会治理的重要课题。

9. 未来展望:全球疫情防控的路径与方向

9.1 新冠病毒的长期管理与疫苗研发进展

新冠病毒的变异特性决定了其防控将进入一个长期化、常态化的阶段,不能期待一次性彻底根除。

疫苗研发持续加速,新一代疫苗针对变异株进行优化,提升免疫保护效果,降低重症和死亡率。

全球科研机构正加强合作,推动疫苗技术升级,包括加强针、广谱疫苗以及多价疫苗的研发进程。

疫苗分发和接种仍面临不均衡问题,发展中国家获取疫苗的渠道和速度需要进一步改善。

随着病毒逐渐适应人类社会,未来的防控重点将转向如何减少传播、降低危害,而非完全消灭病毒。

9.2 新发传染病的预警机制与快速响应能力

近年来,新发传染病如猴痘、霍乱、登革热等频繁出现,凸显了建立全球预警系统的重要性。

利用大数据和人工智能技术,可以实现对疫情的早期识别和精准预测,提高应对效率。

各国应加强公共卫生监测体系,提升基层医疗机构的检测能力和信息上报速度。

国际间的信息共享机制需要更加高效和透明,避免因信息滞后导致疫情扩散。

快速响应能力是防控新发传染病的关键,包括医疗物资储备、应急队伍建设和跨区域协作。

9.3 构建更加完善和高效的全球公共卫生体系

全球公共卫生体系需要在基础设施、人力资源和资金投入上进行全面升级,以应对未来可能的突发疫情。

加强国际合作,推动跨国卫生政策协调,形成统一的防疫标准和行动框架。

建立可持续的公共卫生融资机制,确保各国在疫情面前具备足够的资源和保障能力。

提升全民健康素养,让公众了解基本的防疫知识和自我保护方法,增强社会整体免疫力。

通过科技创新和制度创新,打造更加智能、灵活、包容的全球公共卫生网络,为人类健康保驾护航。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!