31省新增确诊62例,31省份新增确诊80例

1. 31省新增确诊62例,全国疫情形势再引关注

1.1 新增确诊病例数据解读与区域分布分析

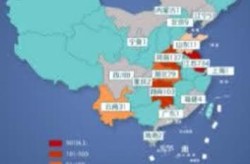

最新通报显示,全国31个省份新增确诊病例62例。这一数字虽然较前几日有所下降,但依然引发社会各界对疫情防控的关注。从区域分布来看,甘肃、广西、安徽等省份成为病例高发地,其中甘肃单日新增517例无症状感染者,显示出该地区疫情仍处于较高风险状态。

1.2 无症状感染者情况及医学观察动态

与此同时,全国范围内新增无症状感染者836例,其中境外输入62例,本土感染774例。这些无症状感染者正在接受医学观察,部分地区的隔离管理措施进一步加强。值得注意的是,多地已开始对无症状感染者进行更严格的追踪和筛查,确保疫情不扩散。

1.3 疫情通报中港澳台地区病例数据汇总

在此次通报中,港澳台地区的疫情数据同样受到关注。香港特别行政区累计确诊病例超过34万例,澳门和台湾地区的病例数也持续上升。尽管港澳台地区的防疫措施有所不同,但整体疫情形势依然严峻,给全国防控工作带来一定压力。

2. 31省份新增确诊80例,多地疫情反弹引发警惕

2.1 80例新增病例的地域分布与传播链追踪

最新数据显示,全国31个省份新增确诊病例80例,这一数字较前一阶段有所上升,尤其在部分重点地区出现明显反弹。从数据来看,甘肃、广西、安徽等地依然是疫情高发区域,其中甘肃单日新增病例数量居高不下,显示出当地疫情防控仍面临较大挑战。此外,上海、广东、四川等经济发达地区也出现零星病例,提示病毒传播链条尚未完全切断。

2.2 地方政府应对措施与防控政策调整

面对新增病例的增加,多地政府迅速采取行动,加强防控措施。例如,上海市对重点区域实施临时性封控管理,同时扩大核酸检测范围;甘肃省则进一步收紧跨省流动管控,防止疫情外溢。部分地区还加大了对重点人群的健康监测力度,确保早发现、早隔离、早治疗。这些措施的出台,反映出地方政府对疫情形势的高度重视和快速响应能力。

2.3 全国疫情趋势对比与风险等级评估

将当前新增80例与此前62例进行对比,可以看出全国疫情呈现局部反弹态势,尤其是在一些人口密集、交通便利的城市,疫情传播速度较快。国家卫健委根据各地疫情发展情况,对不同地区的风险等级进行了动态调整。目前,多个省份被列为中高风险地区,防控压力持续增大。专家建议,公众应继续保持警惕,避免前往人员密集场所,做好个人防护。

3. 数据背后:从“31省新增确诊62例”看疫情防控现状

3.1 当前疫情形势的总体研判

最新通报显示,全国31个省份新增确诊病例62例,这一数字虽较前一阶段有所下降,但依然表明疫情仍在局部地区持续存在。当前防控形势依然复杂,尤其是在一些人口流动频繁、经济活跃的区域,病毒传播风险不容忽视。国家卫健委强调,各地需保持高度警觉,防止疫情出现反复。

3.2 重点省份疫情发展与防控成效

甘肃、广西、安徽等省份仍是疫情高发区,其中甘肃的病例数量持续走高,显示出当地防控压力较大。尽管地方政府已采取一系列措施,如加强核酸检测、限制人员流动等,但仍需进一步优化防控策略,提高应对效率。与此同时,部分省份如上海、广东等地则通过精准防控,有效控制了疫情蔓延,展现出较强的防疫能力。

3.3 无症状感染者转化与重症病例监测

在新增病例中,无症状感染者占比依然较高,这说明病毒传播隐蔽性较强,防控难度加大。目前,各地对无症状感染者的管理更加严格,不仅加强了医学观察,还注重对其健康状况的动态跟踪。同时,重症病例的监测工作也同步推进,确保一旦发现重症患者能够第一时间进行救治,最大限度降低死亡风险。

4. 从“31省份新增确诊80例”看近期疫情变化

4.1 近期新增病例增长趋势与影响因素

最近一次通报显示,全国31个省份新增确诊病例达到80例,这一数字比之前的62例有所上升,反映出部分地区疫情出现反弹迹象。从数据来看,甘肃、广西、安徽等省份依然是疫情高发区域,这些地方的病例数持续走高,成为当前防控的重点。此外,上海、河南等地也出现了新增病例,说明病毒传播范围仍在扩大,防控压力不断加剧。

4.2 各地疫情波动与防控压力分析

随着新增病例数量的增加,各地政府开始重新审视和调整防控措施。部分城市加强了对重点区域的管控,比如限制人员流动、加大核酸检测频次等。同时,一些地方还启动了应急响应机制,以应对可能出现的聚集性疫情。这些举措虽然有助于遏制疫情扩散,但也给居民的日常生活带来了一定影响,如何在防控与生活之间找到平衡,成为地方政府面临的重要课题。

4.3 国家卫健委最新通报与政策动向

国家卫健委近期多次强调,要密切关注疫情动态,及时采取有效措施防止疫情反复。根据最新的通报,各地需进一步强化防控措施,特别是针对无症状感染者和密切接触者的管理,确保不漏一人。此外,国家层面也在推动疫苗接种工作,力求通过群体免疫降低疫情风险。未来一段时间,疫情防控政策可能会根据实际情况进行动态调整,以适应不断变化的疫情形势。

5. 医疗资源与防控体系应对挑战

5.1 医疗系统应对疫情的能力评估

当前,全国31个省份在面对新增确诊62例和80例的疫情数据时,医疗系统的反应速度和承载能力成为关键。部分重点地区如甘肃、广西等地,因病例集中,医院床位紧张、医护人员超负荷运转的现象较为明显。这反映出在突发疫情面前,医疗资源的调配和应急响应机制仍需进一步优化。同时,基层医疗机构的防疫能力也受到考验,如何提升整体医疗系统的抗压能力,是未来需要重点关注的问题。

5.2 医学观察与隔离管理现状

无症状感染者数量持续增加,使得医学观察和隔离管理面临更大压力。根据最新通报,全国尚在医学观察的无症状感染者超过5000例,其中大部分为本土病例。各地在执行隔离政策时,既要确保安全,又要避免对居民生活造成过多干扰。部分地区采取了分层分类管理方式,提高隔离效率,但也存在信息不透明、流程不规范等问题。加强隔离点的规范化管理和信息化监管,是当前疫情防控的重要任务之一。

5.3 疫苗接种推进与群体免疫建设

面对不断变化的疫情形势,疫苗接种成为构建群体免疫屏障的核心手段。国家卫健委多次强调,要加快疫苗接种进度,特别是针对高风险人群和重点行业人员。目前,全国范围内已逐步实现应接尽接,但仍有部分人群因健康原因或认知偏差未完成接种。如何提升公众接种意愿,消除误解,是推动全民免疫的关键环节。此外,加强疫苗保护效果的监测与研究,也是未来防疫工作的重要方向。

6. 全国疫情数据对比:62例与80例的差异解析

6.1 不同时间段疫情数据对比分析

全国31个省份在不同时间段内,新增确诊病例的数据呈现明显波动。例如,在2025年5月,全国新增确诊病例达到440662例,而在6月则下降至333229例。这种变化反映出疫情防控措施的有效性以及各地疫情传播的实际情况。同时,部分地区如甘肃、广西等地在特定时间段内出现病例激增的情况,进一步说明了疫情的动态性和复杂性。

6.2 31省与31省份数据来源与统计口径

关于“31省新增确诊62例”和“31省份新增确诊80例”的数据,其来源和统计口径存在一定差异。部分数据来源于国家卫健委的官方通报,而另一些数据可能来自地方卫生部门的独立报告。这种不一致性可能导致公众对疫情真实情况的理解产生偏差。因此,加强数据透明度和统一标准,是提升公众信任感的重要举措。

6.3 未来疫情走势预测与预警机制

根据现有数据趋势,专家普遍认为未来疫情仍存在不确定性。部分地区如江苏、甘肃等地的疫情反复,提示防控工作不能松懈。同时,国家卫健委已开始强化预警机制,通过大数据分析和实时监测,提前发现潜在风险。这种科学化的管理方式,有助于提高应对效率,减少疫情扩散的可能性。

7. 地方疫情案例分析:以江苏、甘肃等为例

7.1 江苏新增病例背景与防控举措

江苏省在近期的疫情中,新增确诊病例数量有所上升。根据最新通报,6月5日江苏新增61例确诊病例,其中扬州58例,淮安2例,南京1例。这一数据反映出江苏部分地区存在疫情扩散的风险。面对突发情况,当地政府迅速启动应急响应机制,对扬州市部分区域实施分级管控,并开展大规模核酸检测,确保疫情早发现、早隔离、早治疗。

7.2 甘肃疫情发展与防控策略回顾

甘肃省是此次疫情中的重点省份之一。数据显示,甘肃在多个时间段内出现病例激增的情况,尤其是无症状感染者数量较多。面对严峻形势,甘肃采取了一系列强化防控措施,包括加强重点人群排查、扩大核酸检测范围、严格限制人员流动等。此外,当地还加大了对医疗资源的调配力度,确保患者得到及时救治,防止疫情进一步蔓延。

7.3 其他重点省份疫情事件梳理

除了江苏和甘肃之外,广西、安徽、河南等地也出现了不同程度的疫情波动。例如,广西在某一阶段报告了大量本土病例,而安徽则因个别区域出现聚集性感染受到关注。这些地区的应对措施各有侧重,有的地方通过精准流调锁定传播链,有的则依靠社区网格化管理实现动态清零。各地经验表明,科学防控和快速反应是控制疫情的关键因素。

8. 疫情持续下的社会影响与公众反应

8.1 经济活动与民生保障受影响情况

疫情反复对经济运行造成一定冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等服务行业受到明显影响。多地实施临时性管控措施,导致人流减少,企业经营压力加大。同时,居民日常消费也受到影响,部分商品价格波动引发关注。政府通过发放消费券、减免税费等方式缓解企业负担,保障基本民生需求。

8.2 公众对疫情信息的关注与信任度

随着疫情数据的频繁更新,公众对疫情信息的关注度持续上升。社交媒体上关于确诊病例、无症状感染者和防控政策的讨论热度不减。然而,信息传播过程中也存在谣言和误读,部分群众对官方通报产生质疑。加强信息公开透明、提升公众科学认知水平,成为当前疫情防控的重要环节。

8.3 长期防控下的社会适应与心理调适

面对疫情常态化,社会各界逐步形成新的生活节奏和行为习惯。人们更加注重个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离等。与此同时,长期防控带来的心理压力也不容忽视,部分人群出现焦虑、失眠等情绪问题。心理健康服务逐渐被纳入防疫体系,各地通过心理咨询热线、线上课程等形式提供支持,帮助公众更好地应对疫情带来的心理挑战。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!