2023年 疫情,2023年全国解封时间

2023年疫情最新动态概述

1.1 全球与中国疫情形势对比分析

- 2023年全球疫情进入新的阶段,多个国家和地区逐步放开管控,但病毒变异和传播模式仍存在不确定性。

- 相比之下,中国在2023年初展现出更明确的解封节奏,政策调整更加系统且具有前瞻性。

- 国际社会对中国疫情控制能力和政策调整的关注度持续上升,成为全球防疫合作的重要参考。

1.2 2023年初疫情传播特点与防控变化

- 2023年初,新冠病毒传播呈现局部聚集性特征,但整体趋势趋于平稳。

- 防控措施从严格的隔离管控逐步转向科学精准的监测与管理,减少对日常生活的干扰。

- 疫情传播速度放缓,重症率和死亡率保持在较低水平,为全面解封提供了基础条件。

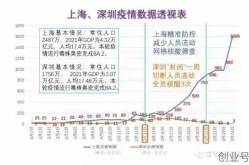

1.3 疫情对社会经济的持续影响

- 疫情对经济的影响在2023年逐渐减弱,但部分行业仍需时间恢复活力。

- 消费市场出现回暖迹象,旅游、餐饮、零售等行业迎来复苏高峰。

- 就业市场逐步恢复,企业运营效率提升,社会信心稳步增强。

2023年全国解封时间线梳理

2.1 从“甲类甲管”到“乙类乙管”的政策转变

- 2022年12月7日,国务院联防联控机制发布“新十条”,标志着中国开始调整疫情防控策略。

- 政策核心在于减少对个人生活的过度干预,转向更加科学、精准的防控模式。

- 2022年12月26日,国家卫健委发布公告,正式将新冠从“甲类甲管”调整为“乙类乙管”。

- 这一转变意味着疫情防控措施进一步放宽,为后续全面解封奠定基础。

- 公众对政策变化的接受度逐步提升,社会舆论呈现出积极反馈。

2.2 关键时间节点:1月8日全面解封启动

- 2023年1月8日成为全国解封的重要节点,标志着疫情管控进入新阶段。

- 当天起,入境人员不再需要集中隔离,取消健康码和行程码的强制查验。

- 各地陆续出台配套措施,推动社会秩序逐步恢复。

- 市民出行自由度显著提高,旅游、餐饮等行业迎来客流高峰。

- 这一举措被视为疫情应对策略的重大转折点,引发广泛讨论与关注。

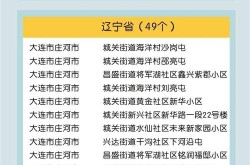

2.3 各地解封节奏与地方政策差异

- 北京、上海、广州等一线城市在2022年12月率先宣布解封,释放积极信号。

- 中西部地区和边境城市根据实际情况,采取差异化解封策略。

- 一些城市在解封初期仍保留部分防疫要求,以确保平稳过渡。

- 地方政府通过多种渠道向公众传达政策信息,增强民众信任感。

- 不同地区的解封节奏反映出政策灵活性与基层执行能力的结合。

“新十条”政策解读与实施效果

3.1 国务院联防联控机制发布背景

- 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组发布“新十条”,这是疫情防控政策调整的重要信号。

- 当时全球疫情形势持续演变,国内防控压力逐步减轻,政策制定者开始寻求更平衡的应对方式。

- 政策出台前,社会各界对长期严格管控措施存在不同声音,呼吁更加人性化和科学化的管理方式。

- 联防联控机制在充分评估病毒传播特点和医疗资源承载能力后,决定推动政策优化。

- 这一举措为后续全国范围内的解封奠定了政策基础,也体现了政府对民意的回应。

3.2 政策内容与核心调整要点

- “新十条”提出减少不必要的防疫限制,重点放在精准防控和保障民生上。

- 取消了部分区域的静态管理措施,允许更多人员流动和商业活动恢复。

- 对高风险人群和重点场所采取更有针对性的防护措施,而非一刀切的管控。

- 强调个人防护意识提升,鼓励民众做好自我健康管理。

- 政策还提到加强医疗资源储备和应急响应能力建设,确保疫情不会大规模反弹。

3.3 社会反响与公众适应情况

- 政策发布后,社会舆论普遍表示支持,认为这有助于恢复正常生活节奏。

- 大多数民众对政策调整持开放态度,愿意配合新的防疫要求。

- 一些人对政策变化感到不适应,担心放松管控可能带来新的风险。

- 媒体和专家对政策进行广泛解读,帮助公众更好地理解政策意图。

- 随着时间推移,公众逐渐适应新的生活方式,社会秩序逐步回归常态。

健康码与行程码逐步取消的过程

4.1 从强制管控到自愿申报的过渡

- 健康码和行程码在疫情初期是疫情防控的重要工具,成为进出公共场所、乘坐交通工具的必要凭证。

- 随着疫情形势逐渐稳定,政策制定者开始考虑如何逐步减少对这些工具的依赖。

- 2023年3月前后,多地开始试点取消部分场景下的健康码查验,鼓励民众自主申报健康信息。

- 这一转变标志着防疫措施从“强制”向“引导”过渡,强调个人责任与自我管理。

- 公众对这种变化表现出较高的接受度,认为这是回归正常生活的积极信号。

4.2 技术手段与数据管理的变化

- 健康码系统最初依赖于大数据和移动通信技术,实现快速追踪和动态管理。

- 随着政策调整,相关技术平台逐步优化,减少不必要的信息采集和存储。

- 数据管理方式更加透明,公众可以更方便地查询和更新自己的健康状态。

- 政府加强了对个人信息保护的规范,防止数据滥用和泄露风险。

- 技术升级不仅提升了用户体验,也为未来公共卫生管理提供了更灵活的解决方案。

4.3 对民众出行与生活的影响

- 健康码和行程码的取消让民众在日常出行中不再受到繁琐的检查流程限制。

- 交通、旅游、商业等行业的恢复速度明显加快,人们重新享受自由流动带来的便利。

- 企业运营效率提升,员工上下班、出差等事务变得更加顺畅。

- 社区和公共场所的管理方式也发生改变,更多依靠居民自觉和基础防护措施。

- 民众普遍感受到生活节奏恢复正常,对未来充满信心和期待。

2023年全国解封后的社会恢复状况

5.1 教育、医疗、交通等领域的恢复情况

- 2023年春季学期,全国各级学校陆续恢复正常教学秩序,校园生活回归正轨。

- 医疗系统逐步从应急状态转向常规运营,医院门诊量和住院人数明显回升。

- 交通出行大幅回暖,高铁、航班、地铁等公共交通恢复至疫情前水平。

- 城市间的人员流动频繁,跨省通勤、旅游出行成为常态,经济活力逐渐释放。

- 教育、医疗、交通等民生领域在政策支持下快速复苏,为社会整体稳定提供保障。

5.2 消费市场与企业运营的复苏趋势

- 零售、餐饮、文旅等行业迎来消费回暖,线下门店客流量显著增加。

- 企业复工复产率持续上升,制造业、服务业等重点行业加快恢复节奏。

- 消费者信心逐步恢复,线上线下融合的商业模式推动市场活力提升。

- 外贸出口表现亮眼,国内企业在全球供应链中重新占据重要位置。

- 政策扶持与市场自主调节共同作用,助力消费市场和企业实现稳步增长。

5.3 公众心理状态与生活方式的转变

- 疫情后,公众对健康防护的意识仍然存在,但更多人选择理性应对而非过度焦虑。

- 生活方式更加注重平衡,工作与休闲时间分配趋于合理,生活质量提升。

- 社交活动频繁恢复,亲友聚会、旅行打卡成为日常生活中的一部分。

- 心理健康服务需求上升,心理咨询、情绪管理等相关资源得到更多关注。

- 公众对未来充满期待,积极拥抱变化,展现出更强的社会适应力和韧性。

2023年下半年疫情低流行水平分析

6.1 新冠病毒变异株的监测与应对

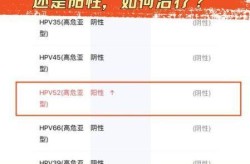

- 2023年下半年,新冠病毒持续发生变异,但整体传播力和致病性趋于稳定。

- 国家疾控中心加强了对变异株的实时监测,确保第一时间掌握病毒动态。

- 针对新出现的变异株,相关部门及时调整防控策略,避免大规模反弹风险。

- 疫苗接种工作持续推进,重点人群如老年人、儿童等得到充分保护。

- 公众对病毒变异的关注度下降,更多人选择通过日常防护和健康习惯应对。

6.2 医疗体系回归常态的表现

- 医疗资源紧张情况明显缓解,医院床位、药品供应充足,保障患者基本需求。

- 基层医疗机构恢复正常接诊,常见病、慢性病诊疗效率显著提升。

- 医疗人员工作压力减小,更多精力投入到长期健康管理中。

- 医疗信息化水平进一步提高,远程医疗、电子病历等技术广泛应用。

- 医疗体系在疫情后实现自我优化,为未来公共卫生事件提供更强支撑。

6.3 公众关注度下降与防疫意识变化

- 社会舆论对疫情的关注度明显降低,新闻报道频率减少,公众信息获取方式更趋多元化。

- 防疫措施逐渐成为个人选择,而非强制要求,人们更注重自身健康管理和生活方式。

- 大众对口罩、消毒液等防疫物资的需求下降,市场供应趋于平稳。

- 防疫意识从“被动应对”转向“主动预防”,健康知识普及率持续上升。

- 公众对未来的信心增强,生活节奏逐步回归正轨,社会氛围更加积极向上。

2023年疫情与解封政策的长远影响

7.1 对公共卫生体系的反思与改革

- 疫情暴露了公共卫生体系在应急响应、资源调配和信息透明方面的不足。

- 政府开始重视基层医疗能力建设,推动分级诊疗制度进一步落地。

- 医疗信息化建设加速,数据共享机制逐步完善,提升疾病监测效率。

- 公共卫生人才储备和培训体系得到加强,为未来应对突发公共卫生事件提供保障。

- 通过疫情经验,全社会对公共卫生的重要性有了更深刻认识,推动相关政策持续优化。

7.2 国际疫情防控经验的借鉴

- 中国在疫情防控过程中参考了多个国家的经验,结合自身国情进行调整。

- 欧美国家在疫苗研发、药物治疗和防控策略上的做法为中国提供了重要参考。

- 东南亚国家在社区防疫和群体免疫方面的实践也引发国内关注。

- 国际间的信息交流和合作机制在疫情后更加紧密,推动全球公共卫生治理升级。

- 中国在全球抗疫中展现出的责任感,提升了国际形象,也为未来国际合作奠定基础。

7.3 未来防疫策略与社会治理方向展望

- 防疫策略从“全面管控”转向“精准防控”,更加注重科学性和灵活性。

- 社会治理模式逐步向“预防为主、群防群控”转变,强调公众参与和自我管理。

- 基层治理能力得到强化,社区在疫情防控中的作用被进一步认可。

- 数字技术在公共健康领域的应用不断拓展,如AI辅助诊断、大数据预警等。

- 未来社会将更加注重健康生活方式的培养,形成全民健康管理的新常态。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!