防疫二十条措施,优化防疫二十条措施有哪些

1. 防疫二十条措施的出台背景与核心目标

1.1 新冠病毒变异形势下防疫政策的调整必要性

病毒不断演变,传播力和隐蔽性持续增强。过去一些防控措施在实际操作中暴露出效率低、资源浪费等问题。面对新形势,必须及时调整策略,让防疫工作更符合科学规律和现实需求。只有不断优化,才能在保障安全的同时减少对正常生活的干扰。

1.2 防疫二十条措施的总体定位:科学精准防控

这次推出的二十条措施,核心在于“科学”和“精准”。不再依赖一刀切的管理方式,而是根据风险等级、人员类型等进行分类施策。这种转变不仅提高了防控的有效性,也让政策更具灵活性和可操作性,真正实现精准防控、动态调整。

1.3 优化防疫二十条措施详解:提升防控效率与人性化管理

二十条措施在多个方面进行了细化和优化。比如对密接者、入境人员、高风险区人员的隔离安排更加合理,既保证了防疫效果,也减少了不必要的社会成本。同时,措施中还强调了人性化管理,如居家隔离期间的赋码管理、核酸检测的优先处理等,让防控更有温度。

2. 防疫二十条措施主要内容解析

2.1 风险人员管控政策优化:集中隔离与居家隔离的合理分配

防疫二十条措施对风险人员的管理进行了科学调整。例如,密切接触者被安排为“5天集中隔离+3天居家隔离”,既保证了隔离效果,也减少了长时间集中隔离带来的压力。高风险区旅居史人员和入境人员同样适用类似的隔离模式,确保在防控的同时兼顾人员的基本生活需求。

2.2 入境人员管理流程优化:避免重复隔离,强化远端防控

针对入境人员,措施强调了远端防控的重要性,如登机前必须提供48小时内的核酸检测阴性证明。同时,要求第一入境点完成隔离后,目的地不再重复隔离,减少不必要的资源浪费。这一调整提升了入境管理的效率,也让国际人员流动更加顺畅。

2.3 “第一落点”核酸检测机制:加强入晋返晋人员筛查

对于所有入晋返晋人员,措施明确要求严格执行“第一落点”核酸检测。低风险区人员则需进行“单采单检、加急标识、优先检测、及时上报”的操作。这不仅提高了检测效率,也让疫情监测更加及时、精准,有助于第一时间发现潜在风险。

2.4 分类管控与核酸检测策略:提升检测效率与覆盖面

防疫二十条措施对不同人群和场所的核酸检测提出了具体要求。例如,风险职业人员和重点机构场所的核酸检测严格按照第九版防控方案执行,做到应检尽检。进入公共场所的人员也需要提供3日内核酸检测阴性证明,进一步扩大了检测覆盖面,提升了防控的全面性。

2.5 高风险区划定标准:精准防控,防止扩大化

在发生本土疫情后,高风险区的划定依据流调结果和分析研判,以单元、楼栋为单位进行划分,而不是随意扩大范围。这种精细化管理方式减少了不必要的封控影响,让防控更有针对性,同时也降低了对居民生活的干扰。

3. 防疫二十条措施的实施效果与社会影响

3.1 对重点单位和人群的保护措施:保障特殊群体健康安全

防疫二十条措施特别关注了老年人、基础疾病患者、孕产妇等脆弱人群。通过摸清底数并制定专属健康保障方案,有效降低了这些群体在疫情中的感染风险。养老院、精神专科医院等场所也得到了更细致的管理,确保他们在特殊时期也能获得基本的医疗和生活保障。

3.2 滞留人员疏解政策:减少社会矛盾,促进人员流动

面对疫情带来的滞留问题,防疫二十条措施提出明确的疏解机制。对不在高风险区的外地人员,在评估风险后允许离开,避免因长时间滞留引发的社会矛盾。同时,出发地与目的地加强信息沟通,确保人员流动在安全的前提下有序进行,为恢复正常生产生活提供了有力支持。

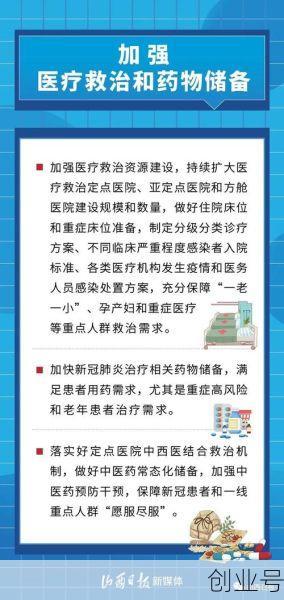

3.3 医疗资源与药物储备:应对疫情高峰,保障患者治疗

防疫二十条措施强调了医疗资源的提前准备和药物储备的重要性。各地加快了住院床位、重症床位的建设,并储备了充足的重症、呼吸相关药物。这不仅提升了医疗机构的应对能力,也让患者在疫情高峰期能够及时获得救治,减少了因资源不足导致的医疗压力。

3.4 防疫二十条措施对经济社会发展的影响分析

防疫二十条措施的实施,让防控更加科学精准,减少了不必要的封控和限制,为经济活动提供了更多空间。企业、工业园区、校园等重点单位的防控措施优化,使得复工复产更加顺利。同时,人员流动的畅通也为市场活力注入了新动力,推动了社会经济的稳步恢复。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!