瑞典称将实现群体免疫,瑞典群体免疫大获成功

1. 瑞典群体免疫政策的具体措施

1.1 瑞典在疫情初期的防疫策略概述

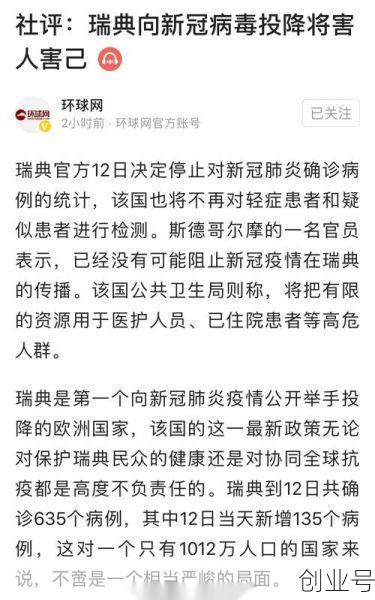

瑞典在疫情初期并没有像其他国家那样采取严格的封锁和隔离措施。政府选择了一条与主流不同的道路,主张通过“自然免疫”来应对病毒传播。这种策略的核心是让大部分人口在不被严格限制的情况下接触病毒,从而逐步建立免疫力。这一做法在当时引发了广泛争议,但也成为瑞典政策的独特标签。

1.2 群体免疫概念在瑞典政策中的体现

瑞典的防疫政策明确围绕“群体免疫”展开。政府认为,如果足够多的人感染并康复,就能形成对病毒的保护屏障。这种理念并非完全基于科学共识,而是在特定条件下被当作一种长期应对方案。政策制定者强调,重点在于保护高风险人群,而非全面封锁社会。

1.3 瑞典未采取大规模封锁与隔离措施的原因分析

瑞典政府认为,大规模封锁会带来严重的社会和经济后果。他们更倾向于维持基本的社会运作,同时通过鼓励民众保持社交距离、佩戴口罩等方式减少传播。此外,瑞典政府也认为,过早或过度的封锁可能削弱民众的免疫力,反而不利于长期防控。

1.4 瑞典对高风险人群的保护措施及其效果

尽管没有全面封锁,瑞典仍对高风险人群采取了针对性保护措施。例如,养老院被要求加强防护,医护人员得到优先检测和疫苗接种。然而,这些措施的效果并未完全抵消疫情对老年人群体的冲击。部分专家指出,保护措施的执行力度和覆盖范围仍有待提升。

2. 瑞典群体免疫对经济的影响分析

2.1 瑞典经济在疫情中保持相对稳定的表现

瑞典的经济在疫情初期并没有像许多国家那样陷入严重衰退。由于政府没有实施全面封锁,大部分企业和服务业得以维持运营。这种政策使得瑞典的GDP下降幅度远低于欧洲其他国家,尤其是那些采取严格隔离措施的国家。民众的消费和就业市场相对活跃,成为瑞典经济表现的一个亮点。

2.2 与其他国家经济对比:瑞典模式的优势与挑战

相比其他国家,瑞典的经济模式展现出一定的韧性。例如,在德国、法国等国因封锁导致大量企业倒闭时,瑞典的企业仍在运转。然而,这种模式也面临挑战。长期来看,缺乏严格的防疫措施可能导致疫情反复,进而影响经济复苏。此外,部分行业如旅游业和餐饮业仍受到较大冲击,反映出政策并非万能。

2.3 群体免疫政策对就业、消费和企业运营的影响

瑞典的就业市场在疫情期间保持了较高的稳定性,这得益于未大规模封锁的政策。企业能够继续运作,员工也能维持工作状态。消费方面,虽然部分领域如娱乐和旅游受到限制,但零售和日常服务行业依然活跃。这种局面让瑞典在经济层面显得“相对正常”,但也暴露了社会应对危机的脆弱性。

2.4 瑞典经济模式是否可复制及未来展望

瑞典的经济模式引发了外界对其可复制性的讨论。一些人认为,这种模式适合人口密度低、医疗体系完善且民众自律性强的国家。然而,对于大多数国家来说,这种策略的风险过高。未来,瑞典需要在经济与公共健康之间找到新的平衡点,尤其是在疫苗普及后,如何调整政策以适应新常态成为关键课题。

3. 瑞典群体免疫“成功”与否的争议与数据对比

3.1 瑞典疫情数据变化趋势分析(确诊、死亡、感染率)

瑞典在疫情初期的数据表现引发了广泛讨论。4月时,瑞典的死亡人数已经远超许多邻国,每百万人口中的死亡人数成为欧洲最高。然而,随后的数据显示,确诊和死亡人数开始下降,这似乎为“群体免疫”提供了支持。尽管如此,这一趋势是否真的意味着成功,仍存在很大争议。

3.2 瑞典抗体水平与实际感染人数的估算

瑞典公共卫生部门曾声称,斯德哥尔摩有30%的人口已具备免疫力。但后来的检测结果却显示,截至4月底,仅有7.3%的居民出现抗体。这种差距说明,实际感染人数可能远高于官方数据。而瑞典采取的检测策略仅针对住院患者,未进行大规模筛查,进一步增加了数据的不确定性。

3.3 瑞典群体免疫目标实现情况的专家评估

瑞典首席流行病学家Anders Tegnell曾预测,5月将实现群体免疫。他指出,R0值已低于1,表明疫情正在消退。然而,其他专家对这一说法持保留态度。他们认为,过早依赖自然感染而非疫苗接种,可能会带来长期风险。此外,高死亡率和医疗系统压力也让人质疑这一策略的可持续性。

3.4 国际社会对瑞典“群体免疫”成效的不同看法

国际社会对瑞典的“群体免疫”模式评价两极分化。一些媒体和专家称赞其为“未来的模式”,认为它展示了另一种抗疫路径。但也有人批评这是“豪赌”,认为以高死亡率为代价换取经济稳定并不值得。世界卫生组织也曾对“群体免疫”提出警告,强调其在农业中适用的背景与人类社会完全不同。

4. 瑞典群体免疫政策的长期影响与反思

4.1 瑞典公共卫生体系在疫情中的表现与调整

瑞典在疫情初期的应对策略让其公共卫生体系面临巨大考验。由于未采取大规模封锁,医疗系统一度承受较大压力,尤其是在4月高峰期,医院床位紧张、医护人员超负荷运转的情况频繁出现。但随着疫情数据逐渐下降,瑞典政府开始调整防疫措施,加强了对高风险人群的保护,并逐步引入疫苗接种计划。这一系列调整反映出瑞典在面对突发公共卫生事件时的灵活性和适应性。

4.2 群体免疫理念在公共健康政策中的伦理问题

瑞典的“群体免疫”策略引发了关于公共健康伦理的激烈讨论。支持者认为,这种方式减少了经济和社会活动的中断,保护了更多人的生计。反对者则指出,这种做法以大量民众感染甚至死亡为代价,违背了“不伤害”的医学原则。此外,群体免疫的实现方式是否公平,是否应该让所有人承担相同的风险,也成为社会关注的焦点。

4.3 瑞典经验对全球防疫策略的启示与教训

瑞典的经验为全球防疫提供了独特的视角。它证明了在某些情况下,非传统防疫手段可能带来不同的结果。然而,这也提醒各国,在制定防疫政策时必须权衡短期经济利益与长期健康风险。瑞典的案例表明,单纯依赖自然免疫并非万能,疫苗接种仍是控制疫情最安全、最有效的方式。同时,透明的数据收集和科学的决策机制对于避免误判至关重要。

4.4 瑞典未来如何应对后疫情时代的新挑战

疫情过后,瑞典需要重新审视自身的公共卫生体系和社会治理模式。如何平衡经济发展与公共健康,如何构建更具韧性的医疗系统,成为未来的重要课题。此外,随着全球疫情形势的变化,瑞典还需持续关注病毒变异、疫苗接种覆盖率以及国际合作等议题。只有不断学习和调整,才能在未来的不确定性中保持稳定与发展。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!