得了新冠第几天最危险,阳性第几天最危险

1. 新冠感染后最危险的时间段分析

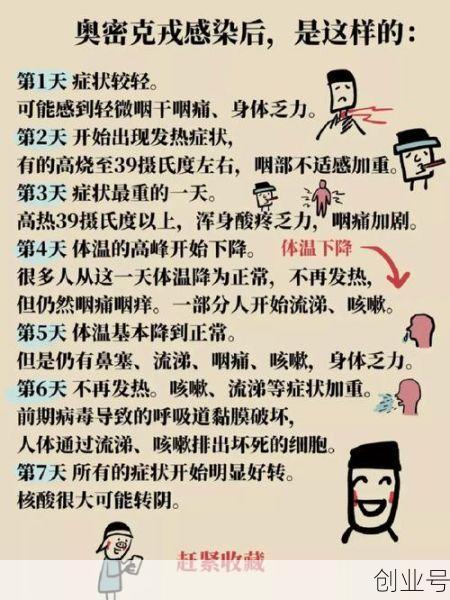

1.1 发病初期(第1-3天)症状表现

感染新冠后的前3天,大多数人会经历病毒的潜伏和初步复制阶段。此时身体可能还没有完全启动免疫防御机制,但已经能感受到一些不适。常见症状包括低烧、轻微乏力、喉咙痛、干咳等。这个阶段虽然症状较轻,但病毒正在体内快速增殖,为后续病情发展埋下伏笔。

1.2 进展期(第4-7天)病情变化与风险

进入第4到第7天,部分患者会发现自己的症状开始加重。比如持续高热、咳嗽加剧、胸闷、呼吸不畅等。这时候病毒可能已经扩散到肺部,引发早期炎症反应。如果出现这些症状,说明身体正在与病毒进行“拉锯战”,需要特别关注是否出现了肺炎或其他并发症的迹象。

1.3 高风险期(第8-14天)重症并发症的出现

第8到第14天是新冠感染中最危险的阶段。这段时间内,病毒可能引发严重的免疫反应,如“细胞因子风暴”,导致肺部严重受损,血氧水平下降,甚至出现多器官功能衰竭。尤其是未接种疫苗或本身免疫力较低的人群,更容易在这个阶段发展为重症。因此,这个时间段内的健康状况需要密切关注,必要时应立即就医。

2. 得了新冠第几天最危险?科学解读

2.1 研究数据支持的高危阶段

多项研究显示,新冠感染后重症风险最高的时间段通常集中在发病后的第5到第10天。这段时间内,病毒载量达到高峰,免疫系统开始对病毒做出强烈反应,但有时这种反应会失控,引发更严重的炎症和组织损伤。尤其在第9天和第10天,患者可能出现呼吸困难、血氧下降等严重症状,需要及时干预。

2.2 不同人群的差异性风险

不同个体在感染新冠后的表现存在明显差异。未接种疫苗的人群,尤其是老年人和有基础疾病的人,更容易在第8到第14天发展为重症。而接种过疫苗的人群,虽然感染后症状较轻,但在某些情况下仍可能在第7到第10天出现病情加重的情况。因此,每个人都要根据自身情况评估风险,并采取相应防护措施。

2.3 医疗专家对危险期的建议

医疗专家普遍建议,新冠感染者在第7到第10天要特别注意身体变化。如果出现持续高烧、胸闷、呼吸急促、意识模糊等症状,应尽快就医。此外,定期监测血氧饱和度和体温,有助于提前发现病情恶化的迹象。医生还强调,即使症状减轻,也不能掉以轻心,因为部分人可能在第10天后仍面临风险。

3. 阳性第几天传染性最强?病毒传播的关键时期

3.1 病毒载量与传染性的关系

新冠感染者在发病初期,体内病毒开始大量复制,此时传染性较强。病毒载量越高,传播能力越强。研究发现,阳性者在感染后第2到第5天,体内的病毒浓度达到峰值,这段时间是病毒最容易通过飞沫或接触传播给他人的重要阶段。

3.2 感染者在不同阶段的传播能力

在第1到第3天,感染者可能还没有明显症状,但已经具备一定的传染性。到了第4到第7天,随着症状逐渐显现,病毒载量持续上升,传播风险也随之增加。特别是第5到第7天,是大多数感染者最具传染性的时期。而到了第8天之后,虽然部分人症状开始缓解,但仍有较强的传播力,尤其在未做好防护的情况下容易造成家庭或社区内的扩散。

3.3 如何判断阳性者的传染性强弱

判断一个阳性者是否具有强传染性,主要看其病毒载量和症状表现。核酸检测结果可以反映病毒数量,而症状如高热、咳嗽、喉咙痛等也提示身体正在与病毒作斗争,此时传染性较高。此外,如果感染者处于无症状或轻症阶段,仍不能忽视其潜在的传播风险,因为病毒仍然可能通过呼吸道飞沫传播给他人。

4. 为何第9天和第10天是新冠感染的“临界点”?

4.1 免疫系统反应与病毒复制的平衡

感染新冠后,身体会启动免疫系统对抗病毒。在第9天和第10天,免疫系统进入一个关键阶段,此时病毒可能仍在体内活跃,而免疫系统的反应也可能达到一个高峰。这个阶段容易出现免疫系统过度激活的情况,导致身体出现更严重的炎症反应。

4.2 “细胞因子风暴”的发生机制

“细胞因子风暴”是新冠感染中一种危险的免疫反应,通常发生在感染后的第7到第14天之间。这种现象指的是免疫系统释放大量炎症因子,试图消灭病毒的同时,也对自身组织造成伤害。第9天和第10天正是这种反应最可能爆发的时间点,一旦发生,可能导致肺部损伤、呼吸困难甚至多器官衰竭。

4.3 呼吸系统与多器官功能的变化

在这两天里,感染者可能会出现明显的呼吸系统变化,比如血氧饱和度下降、胸闷、气短等。同时,病毒可能影响到其他器官,如心脏、肾脏等,增加全身性并发症的风险。这些变化让第9天和第10天成为判断病情是否恶化的关键节点。

5. 高风险人群的注意事项与应对措施

5.1 未接种疫苗者的风险评估

对于未接种疫苗的人群来说,感染新冠后的病情发展往往更加不可预测。由于缺乏免疫保护,病毒在体内的复制速度更快,免疫系统需要更长时间才能做出有效反应。这使得他们更容易进入高风险期,尤其是在第9天和第10天,出现严重症状的可能性更高。未接种疫苗者应特别关注身体变化,及时就医,避免延误治疗。

5.2 老年人与基础疾病患者的防护

老年人和患有慢性疾病(如糖尿病、高血压、心脏病等)的人群是新冠感染中的高风险群体。他们的免疫系统功能较弱,一旦感染,恢复过程更慢,病情恶化的可能性更大。在感染后,这类人群应密切监测体温、呼吸情况和血氧水平,保持充足的休息和水分摄入,同时遵循医生的建议进行药物管理,防止并发症的发生。

5.3 家庭成员如何做好隔离与护理

家庭成员在照顾感染者时,必须采取严格的防护措施,以减少交叉感染的风险。感染者应单独居住在一个通风良好的房间,使用独立的卫生间和餐具。其他家庭成员在接触感染者前后需彻底洗手,佩戴口罩,并定期消毒常用物品。如果家中有高风险人员,应尽量避免直接接触,必要时可安排远程照护或寻求专业帮助,确保安全与健康。

6. 医疗干预与治疗的最佳时机

6.1 早期识别与及时就医的重要性

第1天到第3天是感染的初期阶段,虽然症状较轻,但病毒正在体内快速复制。此时如果能尽早发现并采取措施,可以有效降低后续发展为重症的风险。一旦出现持续发热、咳嗽加重或呼吸困难等症状,应立即前往医院就诊,避免病情恶化。早期干预不仅能提高治愈率,还能减少对医疗资源的占用。

6.2 重症患者需要的医疗支持

在第8天到第14天之间,尤其是第9天和第10天,部分患者可能因免疫系统过度反应或病毒直接损伤肺部而发展为重症。这时需要专业的医疗支持,包括吸氧、呼吸机辅助通气、抗病毒药物以及必要的生命体征监测。对于高风险人群来说,及时转入重症监护室可能是挽救生命的最后机会。因此,密切观察病情变化并根据医生建议接受治疗至关重要。

6.3 抗病毒药物与免疫调节的使用时机

抗病毒药物如帕克斯洛维德(Paxlovid)等,在感染早期使用效果最佳,能够显著降低住院和死亡风险。这类药物通常在确诊后72小时内开始服用,效果最为明显。此外,针对免疫系统的调节药物也在某些情况下被用于控制“细胞因子风暴”,但需在专业医生指导下使用。选择合适的治疗时机,是确保疗效和安全性的关键因素。

7. 提升免疫力与降低感染风险的实用建议

7.1 日常生活习惯的调整

- 保证充足睡眠是增强免疫系统的基础。每天保持7-8小时高质量睡眠,有助于身体修复和维持免疫细胞的正常功能。

- 规律运动可以促进血液循环,提高身体对病毒的抵御能力。每周进行3-5次中等强度锻炼,如快走、瑜伽或游泳,效果显著。

- 减少压力对免疫系统的负面影响至关重要。通过冥想、深呼吸或兴趣爱好来放松身心,能有效提升身体抵抗力。

7.2 营养摄入与心理状态管理

- 均衡饮食是增强免疫力的关键。多摄入富含维生素C、维生素D、锌和蛋白质的食物,如柑橘类水果、深海鱼类、坚果和绿叶蔬菜,有助于提高身体防御力。

- 补充水分同样不可忽视。每天饮用足够的水,帮助身体代谢废物,维持免疫系统的稳定运作。

- 保持积极乐观的心态,有助于减少应激激素的分泌,从而保护免疫系统不受过度抑制。可以通过阅读、听音乐或与亲友交流来调节情绪。

7.3 接种疫苗与加强免疫的作用

- 接种新冠疫苗是预防感染和减轻病情最有效的手段之一。即使感染后,接种疫苗也能降低发展为重症的风险。

- 完成基础免疫后,根据医生建议及时接种加强针,进一步巩固免疫屏障。尤其对于高风险人群,加强免疫尤为重要。

- 接种疫苗不仅保护自己,也减少了将病毒传播给他人可能,是社会责任感的体现。关注当地接种政策,积极参与免疫计划。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!