2020疫情最新消息今,广东疫情最新消息2020

1. 2020年疫情最新消息综述

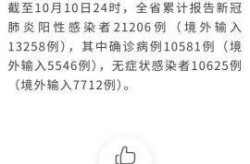

1.1 全国疫情发展总体情况

2020年初,新冠疫情突如其来,迅速席卷全国。各地政府第一时间启动应急响应机制,采取严格的防控措施。全国范围内,疫情初期呈现出快速扩散的趋势,但随着防控力度的加大,部分地区疫情逐渐得到控制。特别是在2月,全国除湖北以外的其他省份新增确诊病例实现“十连降”,标志着疫情防控进入关键阶段。

1.2 国际社会对中国疫情防控的支持与合作

在疫情爆发后,国际社会对中国的疫情防控给予了高度关注。2月13日,美国卫生与公众服务部相关负责人致函中国国家卫生健康委负责人,沟通双方卫生和疫情防控合作等有关安排。这表明全球范围内的合作正在逐步展开,各国希望通过信息共享和技术支持共同应对这一全球性挑战。

1.3 疫情防控政策与中央领导人的指示精神

2月14日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议,强调确保人民生命安全和身体健康是中国共产党治国理政的一项重大任务。这一指示为全国疫情防控工作提供了明确方向,也体现了党中央对人民群众生命健康的高度重视。

2. 2020年全国疫情防控关键节点回顾

2.1 2月13日中美卫生合作沟通

2月13日,美国卫生与公众服务部相关负责人向中国国家卫生健康委负责人发出正式函件,就双方在卫生和疫情防控方面的合作进行沟通。这一举动标志着国际社会开始以更开放的姿态与中国展开协作,共同应对疫情带来的挑战。在全球化背景下,跨国合作成为疫情防控的重要支撑,也为后续国际间的信息共享和技术交流奠定了基础。

2.2 2月14日中央全面深化改革委员会会议重点内容

2月14日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议,强调人民生命安全和身体健康是治国理政的首要任务。这次会议不仅明确了疫情防控的重要性,也对如何构建更加完善的公共卫生体系提出了具体要求。中央领导人的讲话为全国疫情防控提供了政策指引,进一步增强了全社会抗击疫情的信心和决心。

2.3 2月14日全国新增确诊病例“十连降”分析

2月14日,全国除湖北省以外的其他省份新增确诊病例实现连续第十天下降。这一数据的变化表明,各地采取的防控措施正在发挥积极作用,疫情扩散的速度得到有效遏制。同时,这也反映出全国范围内的联防联控机制逐步完善,基层防疫工作不断加强,为后续疫情控制打下了坚实基础。

2.4 2月15日武汉首次召开疫情防控新闻发布会

2月15日,国务院新闻办公室首次在湖北省武汉市举行疫情防控新闻发布会。这是武汉在疫情最严峻时期向外界传递信息的重要窗口,也是国内媒体与国际社会了解中国抗疫进展的关键渠道。发布会上,相关部门通报了疫情最新情况、防控措施以及科研进展,增强了公众对政府工作的信任感,也为全球抗疫提供了中国经验。

3. 2020年疫情防控科研进展

3.1 诊断检测试剂的快速研发与上市

2月15日,7个诊断检测试剂获批上市,标志着中国在疫情初期就迅速启动了科技攻关。这些试剂的推出,极大提升了病毒检测的效率和准确性,为早期发现感染者、阻断传播链提供了关键技术支持。这一突破不仅体现了科研团队的高效协作,也展现了国家对科技创新的高度重视。

3.2 药物筛选与治疗方案的研究成果

在疫情防控过程中,药物筛选和治疗方案的研究成为科研重点之一。多支科研团队围绕现有药物进行临床试验,探索可能的治疗路径。部分药物在初步研究中展现出一定的疗效,为患者提供了更多选择。同时,针对重症患者的治疗方案也在不断优化,为提高治愈率提供了科学依据。

3.3 疫苗研发与动物模型构建的阶段性突破

疫苗研发是疫情防控的长期战略。2020年,多个科研机构和企业加快了疫苗的研发进程,部分项目进入临床试验阶段。与此同时,动物模型的构建也为疫苗和药物的测试提供了重要平台。这些研究成果为后续大规模接种和疫情控制奠定了坚实基础,也为全球抗疫贡献了中国智慧。

4. 中国-世界卫生组织联合专家考察组调研行动

4.1 考察组成员构成与任务背景

2月16日,一支由来自中国、德国、日本、韩国、尼日利亚、俄罗斯、新加坡、美国和世界卫生组织的25名专家组成的联合考察组正式成立。这次考察旨在全面了解中国在疫情防控中的措施、经验与挑战,为全球提供科学依据和参考方案。考察组成员涵盖流行病学、公共卫生、临床医学等多个领域,确保调研内容的专业性和权威性。

4.2 实地调研地点与时间安排

考察组利用9天时间,走访了北京、成都、广州、深圳和武汉等重点城市。每个城市都根据疫情发展特点和防控措施进行了有针对性的调研。例如,在武汉,专家们深入了解了医疗资源调配、社区防控以及患者救治情况;在广州和深圳,则重点关注了跨境输入风险和城市流动管理。这次调研覆盖范围广,内容深入,为后续分析提供了详实的数据支持。

4.3 调研成果对全球疫情防控的意义

此次联合考察不仅展示了中国在疫情防控方面的努力和成效,也为国际社会提供了宝贵的经验。考察组在报告中肯定了中国在疫情初期采取的果断措施,并建议各国结合自身国情,制定科学有效的防控策略。这一行动加强了全球抗疫合作,推动了信息共享和经验交流,为应对未来可能出现的公共卫生危机奠定了基础。

5. 广东疫情最新动态概述(2020)

5.1 广东疫情整体发展趋势

广东作为人口大省和经济重镇,疫情发展始终备受关注。2020年,广东经历了多轮疫情冲击,其中最引人注目的是自5月21日开始的本地疫情。这一轮疫情呈现出传播链条复杂、感染来源不明等特点,给疫情防控带来一定挑战。尽管如此,广东通过迅速响应和科学防控,有效遏制了疫情扩散,展现了地方治理能力和应急管理水平。

5.2 本地疫情与境外输入关联分析

广东地处沿海,对外交流频繁,境外输入风险长期存在。2020年的疫情中,本地病例与境外输入存在明显关联。尤其是5月之后的疫情,部分感染者与国际货轮作业、跨境人员流动等密切相关。这种“外防输入、内防反弹”的双重压力,促使广东不断优化防控措施,加强口岸管理和重点人群监测,确保疫情不出现大规模反弹。

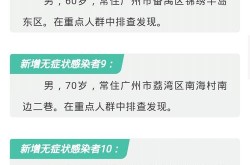

5.3 不同城市疫情特点与传播模式

广东各地疫情呈现差异化特征。广州作为省会城市,人流密集,疫情传播速度较快;佛山、深圳等地则因产业集中和外来务工人员多,成为疫情传播的高风险区域。此外,深圳还出现了跨区域聚集性传播事件,说明疫情在不同城市之间的流动性和扩散性不容忽视。各城市根据自身情况采取针对性措施,形成了多元化的防控体系。

6. 广东疫情中的典型案例解析

6.1 广佛地区疫情传播链延长现象

广东在2020年的疫情防控中,广佛地区的疫情成为焦点。这一轮本地疫情的传播链条明显比以往更长,部分感染者之间没有明确的接触史,导致溯源工作难度加大。这种现象反映出疫情可能通过隐性传播或无症状感染者扩散,给防控带来新的挑战。广佛两地迅速启动联防联控机制,加强了对重点区域和人群的排查,有效遏制了疫情进一步蔓延。

6.2 深圳跨区域聚集性传播事件

深圳作为经济特区,外来人口众多,流动频繁。2020年5月,深圳出现了一起跨区域的聚集性传播事件,源头被确认与盐田港区的国际货轮作业有关。这一事件暴露了港口等高风险场所的防控漏洞,也促使相关部门加强对冷链、物流等环节的监测。深圳通过精准流调和快速隔离,及时控制了疫情扩散,为其他城市提供了应对类似情况的经验。

6.3 疫情溯源工作面临的挑战

在广东的疫情防控过程中,溯源工作始终是关键环节。由于部分病例感染来源不明,加上病毒潜伏期长、传播途径复杂,使得溯源难度不断上升。尤其是在广佛地区,多个感染源交织在一起,增加了追踪和分析的复杂性。面对这些挑战,广东依靠大数据、流行病学调查等手段,逐步厘清传播路径,为后续防控措施提供了科学依据。

7. 广东疫情防控措施与成效

7.1 地方政府应对策略与实施情况

广东作为人口大省和经济大省,面对疫情的冲击,迅速启动了应急响应机制。地方政府根据国家统一部署,结合本地实际情况,制定了一系列精准防控措施。从早期的严格隔离到后来的动态监测,广东在不同阶段采取了灵活有效的策略,确保疫情防控工作有序推进。这些措施不仅体现了地方治理能力,也为全国其他地区提供了可借鉴的经验。

7.2 社区防控与人员流动管理

社区是疫情防控的第一道防线。广东各地通过网格化管理,对居民进行健康登记、体温监测和重点人群排查。同时,针对外来务工人员和流动人口,加强了信息登记和健康管理。在人员流动方面,广东实行分区分级管控,根据不同风险等级采取差异化管理措施,既保障了群众正常生活,又有效防止了疫情扩散。

7.3 医疗资源调配与公共卫生体系建设

疫情期间,医疗资源的合理调配成为关键。广东加大了对定点医院、发热门诊和隔离点的支持力度,确保患者得到及时救治。同时,依托大数据平台,实现了医疗资源的动态监控和科学调度。此外,广东还加快了公共卫生体系的建设,提升基层医疗机构的服务能力,为未来可能发生的突发公共卫生事件打下坚实基础。

8. 2020年广东疫情对经济社会的影响

8.1 经济活动受限与恢复情况

2020年初,广东作为全国经济大省,疫情暴发初期,大量企业停工停产,商业活动骤然减少。餐饮、旅游、零售等服务行业受到严重冲击,尤其是珠三角地区的制造业和外贸企业面临订单锐减的压力。但随着疫情防控形势逐步稳定,广东迅速出台一系列稳企纾困政策,推动企业复工复产。从3月开始,全省经济活动逐渐恢复,重点行业如电子信息、汽车制造等逐步回暖,展现出强大的经济韧性。

8.2 教育、交通与生活秩序调整

疫情对教育系统造成巨大影响,广东多地中小学延迟开学,线上教学成为主流。教师和学生通过网络平台进行远程授课与学习,虽然适应过程存在挑战,但也推动了教育数字化的加速发展。交通方面,地铁、公交等公共交通工具采取限流措施,机场和火车站加强体温检测,出行方式发生明显变化。居民生活节奏被打乱,超市、便利店成为日常购物的主要场所,社区团购和线上配送需求激增,催生了新的消费模式。

8.3 公众心理健康与舆论反应

疫情带来的不确定性让公众心理承受较大压力。广东多地出现焦虑情绪,部分居民对疫情防护措施产生抵触或误解,舆论场中信息传播复杂。政府和媒体积极引导舆论,通过权威发布、专家解读等方式缓解公众恐慌。同时,心理咨询机构和线上服务平台开始发挥作用,为有需要的人群提供心理支持。疫情不仅考验着公共卫生体系,也反映出社会心理建设的重要性。

9. 从2020年疫情看未来公共卫生治理方向

9.1 疫情防控经验总结与反思

2020年的疫情让全球公共卫生体系面临前所未有的挑战。广东作为人口密集、经济活跃的省份,其疫情防控过程中的经验和教训值得深入分析。从初期的快速响应到后期的常态化管理,各地在信息透明、资源调配、社会动员等方面积累了宝贵经验。这些经验为未来的公共卫生治理提供了重要参考,也促使政府和社会各界更加重视公共健康问题。

9.2 应急管理体系优化建议

疫情暴露了应急管理体系中的一些短板,比如信息传递效率、跨部门协作能力以及基层防控力量的薄弱环节。未来需要进一步完善应急预案,提升突发公共卫生事件的响应速度和精准度。同时,应加强基层卫生机构的能力建设,确保在关键时刻能够迅速发挥作用。建立更加科学、高效的应急指挥系统,是提升整体防控水平的关键。

9.3 公共卫生安全长效机制建设

疫情过后,如何构建长期有效的公共卫生安全机制成为重要课题。这不仅包括疾病监测预警系统的完善,还涉及医疗资源的合理配置、公众健康意识的提升以及法律法规的健全。通过持续投入和制度创新,推动公共卫生治理体系向现代化、智能化方向发展,才能真正实现防患于未然,保障人民生命健康。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!