中国正式宣布疫情结束新闻,国家宣布疫情结束日期

1. 中国正式宣布疫情结束新闻背景

1.1 国家卫健委权威表态:疫情防控取得“决定性胜利”

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年明确表示,我国在新冠疫情防控中取得了“决定性胜利”。这一表态意味着全国范围内的疫情冲击已经基本度过,社会运行秩序逐步恢复。同时,这也标志着我国在应对突发公共卫生事件方面积累了宝贵经验,建立了较为完善的免疫屏障体系。

1.2 梁万年解读疫情基本结束与零星散发并存的现状

梁万年进一步解释,虽然本轮疫情已经基本结束,但并不意味着病毒完全消失。当前,疫情仍以局部零星散发的形式存在,防控形势总体向好。他强调,这种状态是疫情防控进入常态化阶段的重要标志,也是对全民共同努力成果的认可。

1.3 国家正式宣布疫情结束日期的官方信息梳理

关于疫情结束的具体时间点,官方并未设定一个明确的“结束日”,而是通过一系列政策调整和疫情数据变化来判断。国家卫健委多次强调,当前疫情已从应急状态转入常态化防控阶段,标志着我国疫情防控策略的重大转变。

2. 国家宣布疫情结束日期及官方声明内容解析

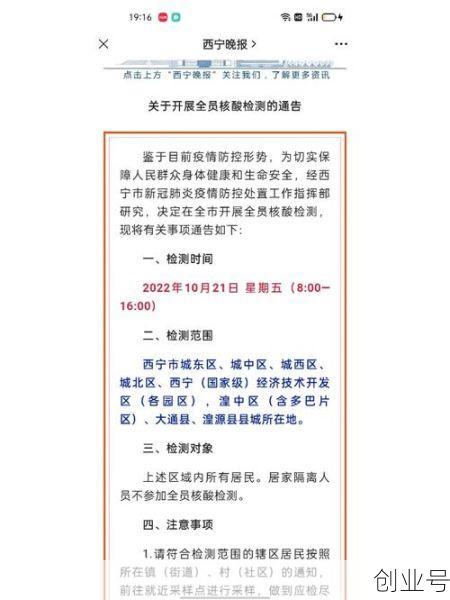

2.1 国家卫生健康委发布的疫情结束相关公告

国家卫生健康委通过正式渠道发布了关于疫情防控阶段性成果的公告,明确指出当前疫情已进入“乙类乙管”常态化防控阶段。这一公告不仅是对过去一段时间防控工作的总结,也为未来公共卫生管理提供了新的方向。公告中提到,全国范围内疫情传播速度明显放缓,重症和死亡病例大幅减少,整体防控形势持续向好。

2.2 米锋对当前防控形势的总体评价

国家卫健委新闻发言人米锋在发布会上表示,当前全国疫情呈现局部零星散发的状态,但整体防控形势平稳可控。他强调,经过全党全国各族人民的共同努力,我国已经取得了疫情防控的重大决定性胜利。这一评价不仅体现了政府对防疫成果的认可,也释放出社会逐步恢复正常秩序的积极信号。

2.3 “乙类乙管”常态化防控阶段的政策意义

“乙类乙管”是疫情防控政策调整的重要标志,意味着从严格管控转向更加科学、精准的管理方式。这一政策的实施,有助于降低社会运行成本,提升民众生活便利性,同时确保公共卫生安全不出现大的波动。对于企业和个人而言,这意味着更多的自由与选择,也对未来的经济和社会发展提出了更高的要求。

3. 疫情结束后的公共卫生与社会影响分析

3.1 疫情结束的定义与大流行概念的科学解释

疫情结束并不是一个简单的时间节点,而是基于一系列公共卫生指标和病毒传播数据做出的综合判断。国家卫生健康委专家梁万年指出,当前我国新冠疫情已经基本结束,但零星散发的情况仍然存在。从公共卫生角度来看,大流行的定义是疾病在多个国家或地区广泛传播,而目前我国已不再符合这一标准。这意味着疫情进入了一个相对稳定的状态,但仍需保持警惕。

3.2 零星散发状态下的防控挑战与应对措施

尽管疫情整体趋于平稳,但零星散发的病例仍可能对局部地区造成一定影响。这种状态下,防控工作不能松懈,需要持续加强监测和预警机制。国家卫健委强调,要围绕“保健康、防重症”目标,进一步完善“乙类乙管”各项措施。这包括提升基层医疗机构的应急能力、优化疫苗接种策略以及加强对重点人群的健康管理,确保疫情不反弹。

3.3 社会经济恢复与民众生活秩序的逐步回归

疫情结束后,社会经济活动开始加速复苏,民众的生活节奏也逐渐恢复正常。餐饮、旅游、教育等各行各业迎来了新的发展机遇。同时,人们的出行、聚会和日常社交行为变得更加自由,心理压力也在逐步缓解。政府鼓励社会各界积极适应新常态,推动经济高质量发展,让民众在安全的前提下享受更加丰富多彩的生活。

4. 全球疫情形势与我国防控策略的持续优化

4.1 当前全球疫情仍处于流行状态的现状

全球范围内的新冠疫情并未完全结束,病毒仍在不断变异和传播。多个国家和地区依然面临疫情反复的风险,部分地区甚至出现新的感染高峰。世界卫生组织多次提醒各国,必须保持高度警惕,继续采取科学有效的防控措施。我国虽然在国内实现了疫情的基本控制,但国际环境的变化仍然对国内防疫工作构成潜在影响。

4.2 我国在病毒变异监测与应急响应方面的部署

面对全球疫情的不确定性,我国持续加强病毒变异的监测力度,确保能够第一时间掌握病毒动态。国家卫健委强调,要完善疫情监测和常态化预警机制,提升早发现、早处置的能力。同时,各级医疗机构也在不断提升应急响应水平,确保一旦出现突发情况,能够迅速启动应对预案,防止疫情扩散。

4.3 未来疫情防控方向:保健康、防重症为核心目标

我国疫情防控的重点已经从“防感染”转向“保健康、防重症”。这一转变意味着未来的防控工作更加注重对高风险人群的保护,以及对医疗资源的合理调配。国家卫健委明确提出,要继续优化“乙类乙管”政策,强化基层医疗服务能力,推动疫苗接种和药物储备工作,确保在疫情出现波动时能够有效应对,保障人民群众的生命安全和身体健康。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!