绿码突然变黄码是怎么回事,疫情绿码变黄码怎么回事

1. 绿码突然变黄码的常见原因与应对措施

1.1 健康码为何会被赋“黄码”?

健康码被赋“黄码”,是疫情防控的重要手段之一。它主要是为了识别那些可能接触过确诊病例或处于高风险区域的人群。通过这种方式,可以提醒相关人群减少外出,主动进行核酸检测,从而有效降低病毒传播的风险。

这种赋码机制不仅有助于精准防控,也能帮助相关部门快速锁定潜在感染者,避免疫情扩散。对于个人来说,了解黄码的意义,有助于及时采取行动,保护自己和他人的健康。

1.2 黄码人群的主要类型及定义

哪些人容易被赋黄码?主要包括以下几类:涉疫重点人群、外省中高风险地区来(返)人员、省内中高风险地区所在县(区)跨市旅居人员等。这些人群因为存在较高的感染风险,所以会被系统自动标记为黄码。

这类人群需要特别注意自身健康状况,并按照要求完成核酸检测。同时,他们也要积极配合社区或防疫部门的工作,确保信息准确无误。

1.3 没有去过涉疫地区为何也会被赋黄码?

很多人会疑惑,自己并没有去过涉疫地区,为什么还会被赋黄码?这可能是因为与阳性病例在一定时空范围内有过交集,或者是在重点场所、区域中与相关人员有过接触。

例如,在一个商场、医院或地铁站等公共场所,如果有人曾与感染者在同一时间段内出现,就有可能被系统判定为高风险人员。这种情况虽然没有直接前往涉疫地区,但依然存在感染的可能性。

1.4 黄码人员如何及时处理并转为绿码?

一旦发现自己被赋黄码,第一步就是立即向所在社区或酒店报备。随后,应尽快前往指定的黄码检测点进行核酸检测。需要注意的是,采样时间必须在赋黄码之后,才能有效转换为绿码。

此外,保持手机畅通,随时关注健康码状态变化也很重要。如果检测结果为阴性,系统通常会在短时间内更新状态,帮助用户恢复绿码。

1.5 黄码转绿码的时间差问题解析

有些人在没有做核酸检测的情况下,黄码却自动转为绿码。这是由于“时间差”造成的。例如,该人员在当天0时至被赋黄码前已经做了核酸检测,但数据尚未上传到健康码平台。而赋码的同时,系统接收到检测结果,就会自动转为绿码。

这种情况虽然少见,但也说明了健康码系统的动态更新机制。对于用户来说,只要按时完成检测,就能更快地恢复正常状态。

2. 疫情背景下健康码管理的现实影响与公众关注点

2.1 被赋黄码后对工作生活的影响有哪些?

被赋黄码后,个人在日常生活和工作中会受到一定限制。比如,不能随意进入商场、超市、写字楼等公共场所,乘坐公共交通工具时也可能被拒绝。这种限制让不少上班族感到困扰,尤其是需要频繁外出工作的人员。

对于企业来说,员工被赋黄码可能会影响正常运营,甚至导致项目延误。因此,很多单位开始关注员工的健康码状态,并制定相应的应对措施。如何在保障安全的同时减少对工作的影响,成为当前社会的一大挑战。

2.2 黄码人员名单是如何生成的?

黄码人员名单的生成依赖于多部门的数据整合和流行病学调查。系统会根据个人的行程轨迹、接触史、核酸检测结果等信息进行综合判断,最终确定是否需要赋黄码。

这个过程虽然高效,但也会引发一些疑问。例如,数据是否准确?是否存在误判?这些问题让部分公众对健康码系统的透明度和公正性产生担忧。因此,提升系统的可追溯性和解释力,是当前亟需解决的问题。

2.3 核酸检测结果有效期内仍为黄码怎么办?

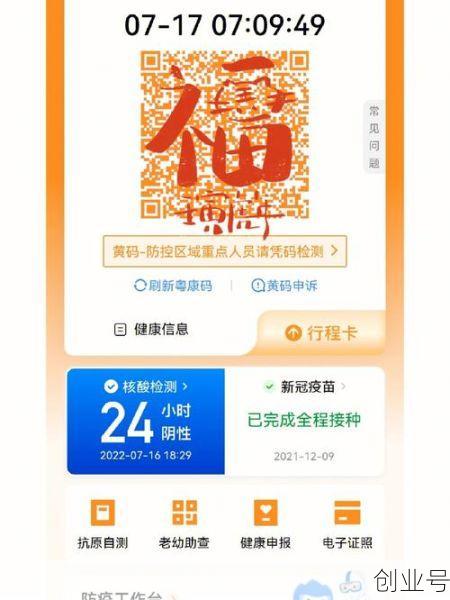

很多人发现,自己的核酸检测结果在24小时内是阴性的,但健康码依然显示为黄码。这种情况可能是由于采样时间早于被赋黄码的时间,导致系统未能及时更新状态。

遇到这种情况,建议再次前往指定检测点进行核酸采样。如果第二次结果为阴性,系统通常会在短时间内更新状态,帮助用户恢复绿码。同时,保持耐心并主动联系社区或防疫部门,也能更快解决问题。

2.4 公众对健康码系统运行机制的关注与疑问

随着健康码的广泛应用,公众对其运行机制的关注度也在不断提升。许多人想知道,系统是如何判断风险等级的?数据来源是否可靠?是否有误判的可能?

这些问题反映出人们对健康码的信任度和使用体验息息相关。为了增强公众信心,相关部门应加强信息公开,提供更清晰的说明,让用户了解健康码背后的逻辑和依据。只有这样,才能让健康码真正成为疫情防控的有力工具,而不是一种负担。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!