北京朝阳新增1名阳性人员,北京新增朝阳区病例

1. 北京朝阳区新增阳性人员行程轨迹曝光

1.1 新增病例的基本信息及发现过程

2025年8月,北京朝阳区再次出现新增新冠肺炎病毒感染者。根据官方通报,8月31日15时至9月1日7时,朝阳区新增3名感染者,均为隔离管控人员。这意味着这些患者在被发现前已经处于严密监控之中,未对社会面造成明显扩散风险。

这些病例的发现主要依赖于日常的核酸检测和流调工作。相关部门通过大数据追踪、社区排查等手段,迅速锁定潜在风险点,为后续防控措施提供了重要依据。

新增病例的信息公布后,引发了不少居民的关注和讨论。大家开始关心自己是否接触过相关区域,也更加重视个人防护和健康监测。

(北京朝阳新增1名阳性人员,北京新增朝阳区病例)

(北京朝阳新增1名阳性人员,北京新增朝阳区病例)

1.2 阳性人员的活动轨迹与重点区域

根据疾控部门发布的消息,阳性人员的主要活动区域集中在常营乡燕保常营家园11号楼以及高碑店乡高碑店东区B15栋。这些地方成为首批高风险区,实行严格的封控管理。

另外,奥运村街道中国科学院地理科学与资源研究所的部分楼栋也被列为中风险区。这些区域涉及科研单位和办公场所,进一步扩大了关注范围。

在疫情初期,部分居民表示担心自己的生活受到影响,尤其是那些在高风险区附近居住或工作的市民。他们希望了解更详细的活动轨迹,以便做好自我防护。

1.3 疫情传播风险分析与初步研判

疾控专家对此次新增病例进行了初步分析,认为当前传播风险总体可控,但需要持续关注潜在的聚集性传播可能。

由于新增病例均来自隔离管控人员,说明目前的防控体系在早期发现方面发挥了重要作用。这也反映出疫情防控工作的精细化程度不断提升。

专家建议,居民应继续配合防疫要求,特别是在低风险区,也要保持警惕,避免因疏忽而增加感染风险。

2. 北京朝阳区疫情最新防控措施全面升级

2.1 高、中、低风险区划分及其管控要求

朝阳区根据疫情发展情况,对重点区域进行了科学划分,将燕保常营家园11号楼和高碑店东区B15栋列为高风险区。这些区域实行“足不出户、上门服务”的严格封控措施。

高碑店东区B14栋、B16栋以及奥运村街道部分科研单位楼栋被划为中风险区。居民需居家隔离,原则上不外出,但可以错峰取物,确保基本生活需求。

其他未涉及的区域被定为低风险区,居民仍需保持警惕,遵循社区安排进行核酸检测,减少不必要的聚集和外出,做好个人防护。

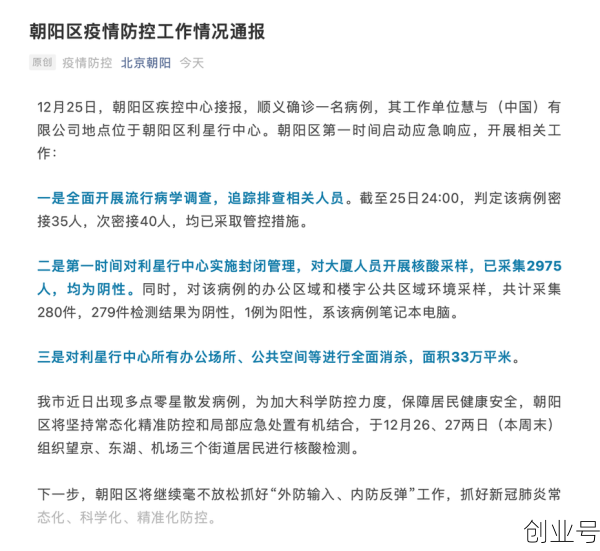

2.2 对特定场所和社区的封控与采样安排

朝阳区对阳性人员居住地及周边石各庄村、定福庄园艺场实施“只进不出”的管控措施,内部人员佩戴口罩并做好防护,防止交叉感染。

东坝第二社区卫生服务中心的采样点被关停,并进行封控处理。相关部门迅速在周边设置4个新的核酸检测点,保障居民就近完成检测。

现场采样工作正在有序进行,疾控部门对环境样本也同步采集,确保精准掌握病毒传播情况,为后续防控提供数据支持。

2.3 基础设施与生活保障措施同步落实

朝阳区成立了由区领导牵头的现场指挥部,设立5个专项工作组,全面统筹疫情防控各项工作,确保响应及时、执行有力。

生活服务保障组协调京客隆等商超,提前储备充足物资,保障封控区域内居民的基本生活需求,避免因管控影响日常生活。

医疗工作组针对有特殊就医需求的居民,提供专门服务通道,确保急危重症患者能够及时获得救治,体现防疫工作的温度与人性化管理。

3. 北京朝阳区精准防控策略展现成效

3.1 区域分级管理机制的有效性

朝阳区通过科学划分高、中、低风险区域,实现了对疫情的精准控制,避免了大规模封控带来的社会影响。

高风险区实行“足不出户”管理,确保病毒传播链被快速切断,有效遏制了疫情扩散的可能。

中风险区采取“人不出区”的管控措施,既保障了居民的基本生活需求,又降低了交叉感染的风险。

3.2 检测点设置与核酸检测工作进展

在重点区域周边迅速增设4个核酸检测点,确保居民能够就近完成检测,提高采样效率和覆盖率。

现场采样工作有序推进,疾控部门同步进行环境样本采集,为疫情溯源和防控提供有力数据支撑。

居民积极配合核酸检测,检测流程顺畅,未出现大规模排队或人员聚集现象,展现了良好的防疫意识。

3.3 疫情应对体系的快速响应能力

朝阳区在发现阳性病例后,第一时间启动应急机制,迅速划定风险区域并落实管控措施。

区领导牵头成立现场指挥部,5个专项工作组协同作战,确保各项防控措施高效落地。

生活服务和医疗保障同步跟进,居民基本生活和就医需求得到充分满足,体现了疫情防控中的民生温度。

4. 社区居民生活与防疫工作的平衡探索

4.1 居民日常生活需求保障措施

朝阳区在实施严格管控的同时,始终把居民的基本生活需求放在首位,确保物资供应不断档。

生活服务保障组积极协调京客隆等商超,提前储备米面粮油、蔬菜水果等日常用品,满足封控区域居民的购物需求。

针对高风险区实行“上门服务”,由社区工作人员或志愿者代购代送,真正实现“足不出户”也能安心生活。

4.2 防疫宣传与居民配合情况

社区通过微信群、公告栏、广播等多种方式,持续开展防疫知识宣传,提高居民自我防护意识。

居民积极配合核酸检测和环境采样工作,现场秩序井然,未出现因不满而引发的冲突或情绪波动。

许多居民自发加入志愿者队伍,协助社区进行信息登记、物资分发等工作,展现出高度的社会责任感。

4.3 特殊群体就医服务的专项安排

医疗工作组针对孕妇、老人、慢性病患者等特殊人群,提供专门的就医绿色通道,确保及时获得医疗服务。

对有紧急就医需求的居民,社区与医院建立快速响应机制,安排专车接送或远程会诊,减少交叉感染风险。

医疗保障措施覆盖全面,不仅保障了疫情期间的正常医疗需求,也增强了居民对疫情防控政策的信任感和安全感。

5. 北京朝阳区疫情防控经验与未来展望

5.1 当前防控工作的总结与反思

朝阳区在面对新增阳性人员时,迅速启动应急响应机制,确保信息透明、行动高效。

通过精准划分高、中、低风险区域,实现分类管理,避免了大规模封控带来的社会影响。

在保障居民基本生活的同时,兼顾医疗和防疫需求,体现了精细化治理的成效。

5.2 对其他地区的借鉴意义与启示

朝阳区的做法为全国其他地区提供了可复制的疫情防控模板,特别是在风险区域划分和动态调整方面。

快速响应、科学研判、精准施策成为防控工作中的关键要素,值得其他城市学习和推广。

社区动员和居民配合度的提升,是疫情防控成功的重要支撑,也为未来社会治理提供了新思路。

5.3 未来疫情防控政策的优化方向

未来将更加注重科技手段的应用,如大数据分析、智能监测等,提升疫情预警和应对能力。

防控政策会进一步细化,根据不同区域、不同人群制定更具针对性的措施,减少对正常生活的干扰。

强化基层治理能力,提升社区在突发事件中的自主应变和组织协调能力,构建更稳固的防疫防线。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!