中高风险地区怎么界定,中高风险地区

1. 中高风险地区怎么界定:疫情分级的科学依据

1.1 疫情风险等级划分的重要性

疫情风险等级的划分是疫情防控工作的基础。通过科学分类,可以更精准地识别不同地区的疫情传播情况,从而制定针对性的防控措施。这种分级制度不仅有助于资源的合理分配,还能减少不必要的社会恐慌,让公众清楚了解当前所处环境的风险水平。

1.2 国家卫健委发布的风险等级标准解读

国家卫健委根据疫情数据和传播特点,制定了明确的中高风险地区判定标准。这些标准基于14天内的新增病例数、聚集性疫情发生情况等关键指标,确保评估结果客观、公正,并能够及时反映疫情变化趋势。这一标准为各地防疫工作提供了统一的参考依据。

1.3 中高风险地区的定义与分类逻辑

中高风险地区的定义主要围绕两个核心指标:一是14天内是否有聚集性疫情,二是新增确诊病例的数量。高风险地区通常意味着疫情传播速度快、范围广,而中风险地区则表示存在一定的传播风险,但相对可控。这样的分类逻辑让防疫工作更具针对性,也能帮助公众更好地理解自身所处的环境。

2. 高风险地区的判定标准详解

2.1 聚集性疫情的定义与识别

聚集性疫情指的是在一定区域内,短时间内出现多例确诊病例,并且这些病例之间存在明确的传播链。这类疫情通常发生在学校、工厂、社区等人员密集场所,容易引发大规模扩散。识别聚集性疫情的关键在于发现病例之间的关联性,以及是否在特定时间段内集中爆发。

2.2 新增病例数与疫情传播速度的关系

新增病例数是衡量一个地区疫情严重程度的重要指标。当14天内新增病例数达到5例以上,或者出现两起及以上聚集性疫情时,该地区会被认定为高风险。这说明病毒正在快速传播,防控压力随之增大。病例数的增加往往意味着疫情处于上升阶段,需要立即采取行动加以控制。

2.3 高风险地区的防控措施与应对策略

一旦被划分为高风险地区,当地会实施更为严格的防控措施。包括限制人员流动、加强核酸检测频率、对重点区域进行封闭管理等。同时,政府会加大物资调配和医疗资源投入,确保防疫工作高效有序进行。公众也需积极配合,减少不必要的外出,做好个人防护,共同降低疫情传播风险。

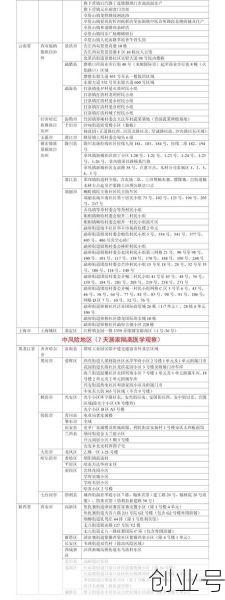

3. 中风险地区的划分标准与影响

3.1 中风险地区与高风险地区的差异分析

中风险地区和高风险地区在疫情严重程度上存在明显区别。高风险地区通常意味着病毒传播速度快,病例数多,且可能有多个聚集性疫情发生。而中风险地区则处于中间状态,新增病例数量较少,或仅有一起聚集性疫情,但尚未达到高风险的标准。这种差异决定了防控措施的强度和范围。

3.2 新增病例数在中风险判定中的作用

新增病例数是判断一个地区是否属于中风险的重要依据。如果14天内新增2至5例本地确诊病例,或者出现一起聚集性疫情,该地区会被划分为中风险。这一标准强调的是疫情的可控性和传播链的清晰度,避免过度反应,同时确保及时干预,防止疫情进一步扩大。

3.3 中风险地区的管理措施与公众行为建议

中风险地区的管理措施相对高风险地区更为灵活,但仍需严格执行防疫规定。例如,加强重点区域的人员排查、限制部分聚集性活动、鼓励居民减少非必要出行等。对于公众而言,保持良好卫生习惯、配合核酸检测、关注官方信息是降低感染风险的关键。同时,保持理性心态,避免恐慌情绪,有助于更好地应对疫情变化。

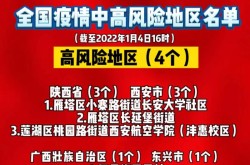

4. 中高风险地区名单最新更新动态

4.1 各地疫情数据的实时更新机制

各地疫情数据的更新依赖于高效的监测系统和信息反馈渠道。国家卫健委与地方疾控中心通过每日汇总、分析辖区内新增病例、聚集性疫情以及重点人群检测结果,确保数据的准确性和时效性。这些数据成为判断地区风险等级的基础,也是公众了解疫情形势的重要依据。

4.2 国家及地方防疫部门的发布渠道

国家及地方防疫部门通过官方网站、新闻发布会、社交媒体平台等多渠道发布中高风险地区名单。例如,国家卫健委官网会定期更新全国疫情风险等级地图,而各省市政府则会根据本地情况发布具体通知。这些信息不仅面向公众,也供医疗机构、企业和社会组织参考,以便及时调整应对策略。

4.3 中高风险地区名单的查询方式与使用建议

公众可以通过多种方式查询中高风险地区名单。最直接的方式是访问国家卫健委或地方政府官网,查看最新的风险等级公告。此外,部分第三方健康类APP也会整合相关信息,方便用户快速获取。在使用时,建议优先选择官方渠道,避免因信息误差导致不必要的出行或生活困扰。同时,关注权威媒体发布的解读内容,有助于更全面地理解风险等级变化的意义。

5. 中高风险地区如何影响日常生活

5.1 交通出行限制与人员流动管控

中高风险地区的居民在出行方面会受到明显限制。公共交通如地铁、公交、长途汽车等可能会减少班次或暂停运营,部分区域甚至实施封控管理。个人出行需提前查看当地防疫政策,部分地区要求提供核酸检测报告或健康码信息。这种变化让原本日常的通勤变得复杂,也对跨城或跨省出行造成阻碍。

5.2 商业活动与公共服务的调整

商业场所如商场、超市、餐饮店等在中高风险地区可能面临临时关闭或限流措施。一些服务行业如健身房、影院、娱乐场所也会被要求暂停营业。公共服务如医院、学校、银行等则需要加强防疫管理,比如预约制、分流排队等。这些调整虽然保障了安全,但也给日常生活带来一定不便。

5.3 居民生活与心理状态的变化

长期处于中高风险地区的居民,生活节奏会被打乱,工作、学习、购物等基本需求都受到影响。同时,疫情带来的不确定性也让许多人产生焦虑和压力。部分人因长时间居家而感到孤独,缺乏社交互动。这种心理变化需要通过合理的情绪调节和社区支持来缓解,避免负面情绪持续积累。

6. 中高风险地区动态调整机制

6.1 风险等级变化的触发条件

中高风险地区的划分并非一成不变,而是根据疫情发展情况不断调整。一旦发现新增病例数上升、聚集性疫情出现或防控措施效果减弱,相关部门就会重新评估风险等级。例如,某地在14天内新增病例超过5例,或者出现多起聚集性疫情,就可能被上调为高风险地区。这种动态调整机制确保了防疫政策能够及时响应实际情况。

6.2 地方政府的决策流程与信息透明度

地方政府在调整风险等级时,通常会依据国家卫健委发布的标准,并结合本地的疫情数据进行综合判断。这一过程需要科学分析和快速决策,同时也要保证信息的公开透明。公众可以通过政府官网、新闻发布会或官方社交媒体获取最新动态。透明的信息发布有助于减少恐慌情绪,增强社会信任。

6.3 公众对风险等级变化的认知与反应

当风险等级发生变化时,公众的反应往往较为敏感。一些人会立即调整出行计划,另一些人则可能感到困惑或不安。如何让公众正确理解风险等级的变化,是政府和媒体需要共同面对的问题。通过通俗易懂的宣传方式和持续的信息更新,可以帮助人们更好地适应新的防疫要求,减少不必要的焦虑。

7. 中高风险地区疫情防控措施对比

7.1 高风险地区的严格防控政策

高风险地区的防控措施最为严格,主要目的是防止疫情进一步扩散。这些地区通常会实施全面的人员流动限制,包括暂停公共交通、关闭非必要场所、限制居民外出等。同时,对重点人群进行高频次核酸检测,并加强社区网格化管理,确保每个环节都有专人负责。此外,医疗机构也会加大资源投入,保障重症患者得到及时救治。

7.2 中风险地区的差异化管理手段

相比高风险地区,中风险地区的防控措施相对灵活一些,但仍需保持高度警惕。这类地区通常会采取分级管控策略,例如对特定区域或人群进行重点监测,同时允许部分商业活动在落实防疫要求的前提下有序恢复。居民需要配合健康码查验、佩戴口罩、保持社交距离等基本防护措施。这种差异化的管理方式既保障了安全,也尽量减少了对正常生活的影响。

7.3 不同地区防控措施的实施效果评估

不同地区的防控措施实施效果因具体情况而异。高风险地区由于疫情形势严峻,防控力度大,往往能较快控制住疫情蔓延。而中风险地区则更注重平衡防控与民生需求,通过科学研判和动态调整,逐步降低风险。各地政府在执行过程中不断总结经验,优化流程,提高效率。公众的配合度和执行力也是影响防控成效的重要因素,只有多方共同努力,才能实现最佳防控效果。

8. 如何获取中高风险地区最新信息

官方平台与权威渠道的推荐

想要第一时间掌握中高风险地区的动态,最可靠的方式是关注官方发布的消息。国家卫健委、各省市政府官网以及疾控中心等机构都会定期更新疫情数据和风险等级信息。这些平台发布的内容经过严格审核,确保准确性和时效性,是获取信息的第一选择。第三方平台的信息整合与准确性

除了官方渠道,一些第三方平台如“国家政务服务平台”“健康码”小程序、“百度地图”“高德地图”等也会整合各地的风险信息。这些平台通常会提供更直观的地图展示和实时更新功能,方便用户快速了解所在区域或计划前往地区的风险状态。但使用时需注意选择正规平台,避免被虚假信息误导。公众应关注的重点内容与注意事项

在查看中高风险地区信息时,公众应重点关注以下几个方面:一是风险等级的变化趋势,是否出现新增病例或聚集性疫情;二是防控措施的具体要求,例如是否需要核酸检测、限制出行等;三是官方发布的提醒和建议,及时调整自己的行程和生活安排。同时,避免轻信网络传言,以官方发布为准,减少不必要的恐慌和误解。

9. 中高风险地区界定标准的未来发展方向

疫情监测技术的提升与应用

随着科技不断进步,疫情监测手段也在持续升级。未来,大数据、人工智能和物联网等技术将更广泛地应用于疫情追踪与分析中。通过实时数据采集和智能算法分析,可以更精准地识别疫情传播趋势,为风险等级的划分提供更科学的依据。这种技术驱动的监测体系将提高判断的及时性和准确性,减少人为误差。风险评估模型的优化与完善

当前的风险评估模型主要依赖于病例数量和聚集性疫情的发生情况。但未来的模型可能会引入更多变量,如人口密度、交通流动、疫苗接种率、医疗资源分布等。这些因素的加入将使风险评估更加全面和动态化,有助于制定更具针对性的防控措施。同时,模型的透明度和可解释性也将成为重点,让公众更容易理解和接受。面向未来的疫情防控体系构建思路

面对不断变化的疫情形势,未来的疫情防控体系需要具备更强的灵活性和适应性。这包括建立更高效的预警机制、推动区域间的协同防控、加强基层治理能力等。在风险等级的设定上,也将更加注重科学性和人性化,确保防控措施既能有效遏制疫情扩散,又能最大程度减少对社会经济和居民生活的影响。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!