中国将有100万人死于新冠,中国每年有265万人死于什么病

1. 中国新冠死亡人数预测引发关注

1.1 美国研究机构预测中国新冠死亡人数可能达32.2万人

美国健康指标与评估研究所近期发布报告,指出中国新冠病例将在4月1日左右达到高峰,届时死亡人数预计会攀升至32.2万人。这一数据迅速引发社会广泛关注,不少民众对疫情发展趋势感到担忧。该机构的数据模型基于全球疫情传播规律和中国当前的防控措施进行推演,结果一出便成为舆论焦点。

1.2 专家分析:60%人口或感染,弱势群体风险最高

部分专家表示,中国约有60%的人口最终可能被感染,这一比例意味着全国范围内将面临较大的疫情压力。特别是老年人和患有基础疾病的人群,将成为最脆弱的群体。他们更容易因感染导致重症甚至死亡,因此需要特别关注他们的健康状况和防护措施。

1.3 国家卫健委加强疫苗接种与医疗资源储备

面对可能的疫情高峰,中国国家卫生健康委员会正在加快疫苗接种进度,并积极储备呼吸机、氧气设备和基本药物等医疗资源。这些举措旨在提升整体医疗系统的应对能力,确保在疫情高峰期能够有效救治患者,降低死亡率。

2. 中国每年265万人死于什么病?心血管疾病成最大杀手

2.1 心血管疾病患病率持续上升,现患人数达3.3亿

中国心血管疾病(CVD)的发病率正在逐年攀升,已成为威胁国民健康的主要因素之一。根据最新数据,目前全国心血管疾病现患人数已超过3.3亿人。这一数字背后,是高血压、冠心病、脑卒中等疾病的高发态势。随着生活方式的变化和人口老龄化加剧,心血管疾病的负担正不断加重。

2.2 脑卒中、冠心病等具体数据揭示致命威胁

在心血管疾病中,脑卒中和冠心病是最常见的致死原因。数据显示,全国脑卒中患者约有1300万人,冠心病患者达到1139万人。这些疾病不仅影响生活质量,更直接威胁生命安全。尤其是脑卒中,因其突发性强、致残率高,成为家庭和社会的重大负担。

2.3 心脏病和脑血管病死亡率居高不下

2021年,心脏病的粗死亡率达到188.58/10万,而脑血管病的粗死亡率为175.58/10万。这两个数字表明,心脏病和脑血管病仍是导致中国人死亡的主要原因之一。尽管近年来医疗技术不断进步,但这两类疾病的死亡率依然居高不下,反映出防控工作仍需加强。

3. 中国疾病死亡统计:传染病与慢性病并存

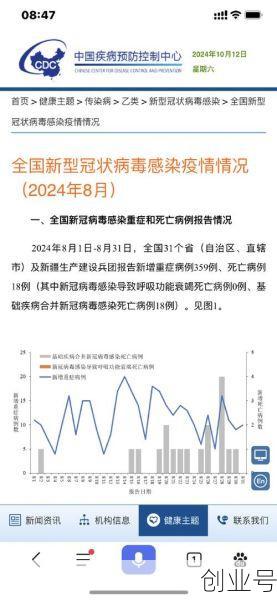

3.1 2023年法定传染病报告情况及死亡人数

2023年,中国在传染病防控方面依然面临严峻挑战。全国范围内,除新型冠状病毒感染外,法定传染病报告总数达到18705094例,死亡人数为26947人。这些数据反映出传染病仍然是影响公众健康的重要因素。其中,病毒性肝炎、肺结核、梅毒等疾病依然是主要的发病和死亡来源。

3.2 2021年传染病发病与死亡排名分析

回顾2021年的数据,甲乙类法定传染病中,病毒性肝炎的发病人数最多,达到1226165人,其次是肺结核,发病人数为639548人。而在死亡人数方面,艾滋病成为最致命的传染病,死亡人数达19623人,肺结核以1763人死亡紧随其后。新冠在这一年的死亡人数仅为2人,显示出其在当时的整体控制效果。

3.3 新冠在传染病中的位置与影响评估

尽管新冠在2021年的死亡人数相对较低,但其对社会和医疗系统的冲击不容忽视。随着疫情的发展,专家预测未来可能有更多人感染,尤其是老年人和基础病患者群体将面临更大风险。与此同时,国家卫生健康委员会也在积极采取措施,加强疫苗接种和医疗资源储备,以应对可能的疫情高峰。

4. 从数据看健康挑战:肺癌、心血管病与新冠疫情的交织

4.1 中国每年有多少人死于肺癌?

肺癌是中国居民死亡的主要原因之一,其发病率和死亡率长期居高不下。根据相关统计,中国每年约有100万人因肺癌而去世,这一数字令人警醒。肺癌的高发与吸烟、空气污染、遗传因素等密切相关,尤其是在城市地区,肺部疾病的威胁更加突出。面对这一严峻形势,提高公众对肺癌的认知、加强早期筛查和治疗成为关键。

4.2 新冠后遗症对死亡率的潜在影响

新冠疫情不仅带来了直接的感染和死亡风险,还可能引发一系列长期的健康问题,如心肺功能损伤、免疫系统紊乱等。这些后遗症可能进一步加重已有慢性病患者的负担,特别是那些患有心血管疾病或呼吸系统疾病的人群。专家指出,新冠后遗症可能会在未来几年内持续影响整体死亡率,给公共卫生体系带来新的挑战。

4.3 综合分析:多重健康危机下的公共卫生应对

当前,中国正面临多重健康挑战:肺癌、心血管疾病以及新冠疫情交织在一起,形成复杂的公共卫生局面。数据显示,中国每年有超过265万人因心血管疾病去世,而肺癌的死亡人数也在逐年上升。与此同时,新冠的潜在影响仍未完全显现。在这样的背景下,政府和社会各界需要加强协作,提升医疗资源的可及性,推动全民健康意识的提升,以应对未来可能出现的更多健康风险。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!