新冠病毒实际死亡人数,新冠病全球死亡多少人

1. 新冠病毒实际死亡人数的统计现状

1.1 全球官方数据与WHO的初步统计

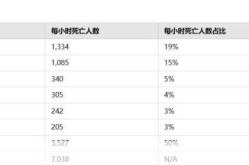

全球范围内,各国政府和卫生机构在疫情期间陆续发布了新冠相关的死亡数据。截至2023年底,根据官方统计,全球累计报告的新冠死亡人数超过700万人。这些数据主要来源于各国的公共卫生系统,通过确诊病例中的死亡情况进行记录。然而,这些数字往往只是冰山一角,因为很多国家在疫情初期缺乏完善的检测体系,导致大量病例未被发现。

1.2 WHO对超额死亡的分析与估算

世界卫生组织(WHO)在疫情结束后开始重新审视全球的死亡数据。他们提出“超额死亡”这一概念,即在特定时间段内,实际死亡人数与预期死亡人数之间的差值。根据WHO的最新研究,全球新冠实际死亡人数可能高达2100万,是官方数据的三倍多。这一估算基于对多个国家和地区死亡率的综合分析,反映出疫情对全球人口的深远影响。

1.3 不同机构之间的数据差异及原因探讨

不同机构发布的数据存在明显差异,这背后有多种原因。一方面,各国的统计方法和上报机制各不相同,有些国家可能更注重直接因新冠死亡的病例,而忽略间接死亡情况。另一方面,部分国家由于政治或经济因素,可能存在数据隐瞒或延迟上报的问题。此外,数据收集过程中也容易出现人为错误或技术限制,进一步加剧了数据的不确定性。

2. 全球新冠确诊病例与死亡人数数据对比

2.1 截至2023年底的全球疫情统计数据

截至2023年底,全球新冠确诊病例和死亡人数的数据呈现显著增长趋势。根据财新网的数据,全球累计报告的确诊病例超过6.7亿例,而累计死亡病例达到约675万例。这些数字反映了疫情在不同国家和地区的传播情况,但同时也暴露出数据统计中的不一致性问题。一些国家的检测能力有限,导致实际感染人数远高于官方记录。

2.2 世界卫生组织与各国报告的差异分析

世界卫生组织(WHO)发布的数据与各国政府的统计结果存在明显差距。例如,WHO估计全球新冠实际死亡人数可能接近2100万,而许多国家的官方数据仅为数百万。这种差异不仅源于统计方法的不同,还与各国对“新冠直接死亡”和“间接死亡”的定义存在分歧有关。部分国家更倾向于只计算因新冠病毒直接引发的死亡案例,而忽略了因医疗资源紧张、延误治疗等间接因素造成的死亡。

2.3 不同数据来源的可信度评估

在新冠疫情中,数据来源的多样性使得公众难以判断哪一组数据更为准确。Worldometers.info等第三方平台提供了实时更新的全球疫情数据,但这些数据依赖于各国的公开信息,可能存在滞后或不完整的情况。相比之下,《柳叶刀》等权威学术期刊的研究则基于更全面的统计模型和数据分析,其结果更具参考价值。然而,即便如此,不同研究之间的结论仍可能存在偏差,这需要读者在获取信息时保持理性判断。

3. 超额死亡率的计算与影响分析

3.1 超额死亡的概念及其在疫情中的应用

超额死亡是指在特定时间段内,实际死亡人数超过该时间段内正常预期死亡人数的现象。这一概念在新冠疫情中被广泛使用,用来衡量疫情对人口健康的真实影响。通过对比疫情期间的实际死亡数据与历史平均水平,可以更准确地评估新冠带来的额外死亡数量。这种计算方式不仅包括直接因新冠病毒感染而死亡的案例,还涵盖了因医疗系统超负荷、社会隔离导致的心理健康问题以及慢性病管理中断等间接因素造成的死亡。

3.2 柳叶刀研究中关于预期寿命下降的数据解读

《柳叶刀》在2024年发表的一项研究指出,新冠疫情在头两年(2020-2021年)导致全球人口平均预期寿命下降了1.6年。这一数据反映了疫情对全球健康的深远影响。研究还显示,全球约有1.31亿人因各种原因死亡,其中约1590万人与新冠大流行直接或间接相关。这些数字表明,新冠不仅仅是单一疾病的传播,而是对整个社会结构和公共健康体系的一次重大冲击。

3.3 超额死亡对公共卫生政策的影响

超额死亡数据的出现,促使各国重新审视和调整公共卫生政策。许多国家开始加强医疗资源的分配,提高对高风险人群的关注,并推动疫苗接种和防疫措施的普及。同时,超额死亡也揭示了不同国家在疫情应对上的差距,为国际间的经验交流和合作提供了重要依据。通过分析超额死亡趋势,政策制定者能够更精准地预测未来可能出现的健康挑战,并提前做好准备。

4. 新冠疫情对全球人口结构的影响

4.1 死亡人数与人口变化的关系

新冠大流行带来的大量死亡,直接改变了全球人口的年龄和性别分布。尤其是在老年人口比例较高的国家,疫情导致的死亡率显著上升,使得这些国家的人口老龄化问题更加严峻。同时,一些国家的生育率也受到疫情影响,家庭规划受到影响,进一步影响未来的人口增长趋势。这种人口结构的变化不仅影响社会经济,还对医疗、养老、教育等公共服务体系提出新的挑战。

4.2 各国因疫情导致的死亡人数分布

不同国家在新冠疫情中的死亡人数差异明显。一些医疗资源充足、防疫措施到位的国家,死亡人数相对较低;而医疗系统薄弱、防疫能力不足的地区,则承受了更大的人口损失。例如,拉丁美洲、南亚和非洲部分地区,由于检测能力有限,实际死亡人数可能远高于官方数据。这种分布不均的现象加剧了全球人口结构的不平衡,也反映出各国在公共卫生体系上的差距。

4.3 长期社会与经济影响的预估

新冠疫情对人口结构的长期影响不容忽视。随着高龄人口比例增加,劳动力市场可能面临压力,社会保障体系需要更多资源支持。同时,儿童和青少年群体的健康和发展也可能受到影响,尤其是在疫情期间教育资源中断的情况下。这些变化将对全球经济和社会发展产生深远影响,促使各国重新思考人口政策、医疗保障和经济发展的平衡点。

5. 数据透明度与统计挑战

5.1 各国在疫情数据上报上的不一致问题

全球各国在新冠疫情期间的数据上报存在明显差异。一些国家能够及时、准确地公布病例和死亡数据,而另一些国家则因检测能力不足、资源有限或政治因素,导致数据滞后甚至失真。这种不一致性使得国际社会难以全面了解疫情的真实影响,也给全球范围内的疫情防控和资源调配带来困难。

5.2 统计方法的差异与数据失真风险

不同国家和地区在统计新冠死亡人数时采用的方法并不统一。有的国家只统计直接因新冠感染死亡的病例,而有的国家则包括因疫情间接导致的死亡,如因医疗资源紧张无法及时救治的其他疾病患者。这种统计标准的不一致,让全球死亡人数的对比变得复杂,增加了数据解读的难度。

5.3 国际合作与数据共享的重要性

面对全球性疫情,数据透明和国际合作显得尤为重要。只有通过共享真实、及时的数据,各国才能更有效地制定防疫策略,避免重复劳动和资源浪费。同时,国际组织如世界卫生组织应发挥更大作用,推动建立统一的数据标准和共享机制,提升全球应对公共卫生危机的能力。

6. 未来展望:如何更准确地追踪和统计新冠死亡人数

6.1 提高全球数据统计的透明度与一致性

全球范围内,疫情数据的不透明和不一致一直是统计工作的重大障碍。未来,需要推动各国建立统一的数据报告标准,确保所有国家在统计新冠死亡人数时采用相同的方法和定义。这不仅能减少数据差异,还能让国际社会更清晰地了解疫情的真实影响,为全球公共卫生决策提供可靠依据。

6.2 利用新技术提升疫情数据的准确性

随着科技的发展,人工智能、大数据分析和区块链等技术正在被应用于公共卫生领域。这些技术可以帮助实时追踪疫情动态,自动整合不同来源的数据,并通过算法识别潜在的统计偏差。未来,借助这些工具,可以更高效地收集、处理和验证疫情相关数据,提高统计结果的精准度和可信度。

6.3 从新冠经验中吸取教训,改进未来公共卫生监测体系

新冠疫情暴露了现有公共卫生监测体系的不足,尤其是在数据收集、共享和分析方面。未来,应以此次疫情为契机,构建更加完善和灵活的全球公共卫生监测系统。这包括加强各国之间的信息互通、提升基层医疗数据采集能力,以及建立长期有效的健康数据追踪机制,以便在未来面对类似危机时能够迅速响应并做出科学决策。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!