140个台风命名表顺序,140个台风顺序

1. 台风命名体系概述:140个台风命名表顺序解析

1.1 140个台风命名表的构成与来源

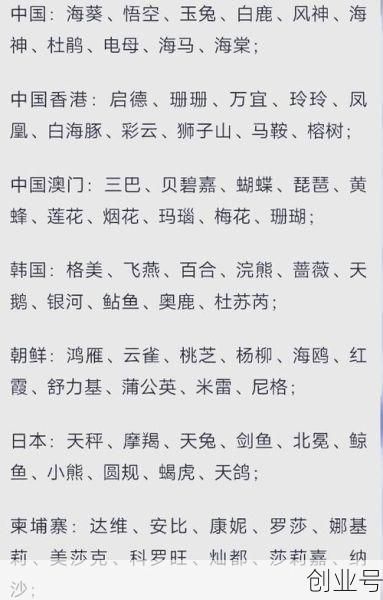

台风命名表共有140个名字,这些名字由台风委员会的14个成员共同提供。每个成员负责提供10个名字,形成一个完整的循环系统。这些名字不仅涵盖了亚洲多个地区,还体现了不同文化的特色和语言习惯。名字的选择经过严格筛选,确保符合国际标准和区域共识。

1.2 台风委员会成员及其提供的名字数量

参与命名表的国家和地区包括柬埔寨、中国、朝鲜、中国香港、中国澳门、日本、老挝、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国、泰国、美国和越南等。每个成员贡献10个名字,确保命名表的多样性和代表性。这些名字在每年的台风季中被依次使用,形成一个持续循环的系统。

1.3 台风名称的循环使用机制

台风名称按照固定的顺序年复一年地循环使用。这种机制确保了命名的连贯性和可预测性,也便于公众识别和记忆。每个名字在使用后会被保留,直到下一轮循环再次出现。这种方式既保证了命名的公平性,又减少了重复和混淆的可能性。

2. 140个台风顺序及命名规则详解

2.1 台风命名的基本要求与标准

台风的名字必须符合一系列严格的标准。首先,每个名称不能超过9个字母,确保发音清晰、便于传播。其次,名字需要在各成员国家的语言中没有负面含义,避免引发误解或不适。此外,名字不能是商业机构的名称,以免造成混淆或不当利益关联。所有名称必须经过台风委员会全体成员的一致认可,任何一票反对都可能导致该名称被剔除。

2.2 名称选择过程中的文化与语言考量

在选择台风名称时,文化与语言因素被高度重视。每个参与国和地区都会提供具有本地特色和文化意义的名字,比如中国的“山竹”、“海葵”,日本的“飞燕”、“鸣神”,菲律宾的“摩羯”、“雷伊”等。这些名字不仅体现了各自的文化传统,也更容易被当地民众接受和记忆。同时,名字的发音需简单易记,适合全球范围内的传播与使用。

2.3 中文译名的协商与确定流程

台风的中文译名并非随意翻译,而是由多个气象机构共同协商决定。中国气象局、澳门地球物理气象局、香港天文台以及台湾地区气象部门会就每个台风的中文名称进行讨论,并达成一致意见。这一过程确保了不同地区在使用同一台风名称时保持统一,避免因译名差异而造成信息混乱。例如,“山竹”是“Sam”在中国大陆的官方译名,而在台湾则称为“珊蒂”。这种协调机制有效提升了台风信息的准确性和一致性。

3. 140个台风命名表的实际应用与影响

3.1 命名表在台风预警与传播中的作用

- 台风命名表为气象部门提供了统一的识别系统,让不同国家和地区在发布台风信息时能够使用相同名称,避免混淆。

- 每个台风都有一个独特的名字,便于媒体快速报道和公众迅速理解台风的威胁程度。

- 在预警过程中,命名有助于提高信息传递效率,确保民众及时采取防范措施,减少灾害损失。

- 名称的重复使用机制也使得历史台风数据更容易被追踪和分析,为未来的气象研究提供参考依据。

3.2 不同地区对台风命名的接受度与使用情况

- 各个国家和地区对台风名称的接受度各不相同,有些名字因文化背景或语言习惯而更受欢迎。

- 例如,中国的“山竹”、“海葵”等名字在东亚地区广为人知,而菲律宾提供的“雷伊”、“摩羯”也在当地有较高的辨识度。

- 部分名称可能因发音或含义问题,在某些地区受到一定争议,但经过台风委员会的审核后,仍能被广泛使用。

- 中文译名的协商机制确保了不同地区在使用同一台风名称时保持一致性,增强了信息传播的准确性。

3.3 未来台风命名表的更新与发展展望

- 随着全球气候变化加剧,台风的频率和强度可能发生变化,这将促使台风命名表进行动态调整。

- 新的名字可能会不断加入,以反映各国的文化特色,并保持命名系统的多样性与活力。

- 未来可能会引入更多具有代表性的名字,让不同地区的人们更容易产生情感共鸣。

- 技术的发展也可能影响命名方式,例如通过大数据分析优化名字选择,提升台风识别与预警效果。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!