北京新增7例本土确诊,北京新增确诊病例详情公布

北京新增7例本土确诊,疫情形势再引关注

1.1 新增病例数据公布与时间背景

北京市卫健委在10月18日通报,当天0时至24时,北京新增34例本土确诊病例,其中包含1例无症状感染者转为确诊病例。另外还有8例无症状感染者,其中有3例已提前通报。这组数据让不少市民开始重新关注身边的疫情防控情况。

这次新增的病例中,有部分是闭环管理人员,说明当前防控重点依然集中在高风险岗位人群上。同时,也有不少普通市民被感染,反映出病毒传播可能已经进入更广泛的社区层面。

除了本土病例,当天还新增了3例境外输入确诊病例和3例无症状感染者。这些数据表明,虽然国内疫情相对稳定,但国际输入的风险仍然存在,不能掉以轻心。

(北京新增7例本土确诊,北京新增确诊病例详情公布)

(北京新增7例本土确诊,北京新增确诊病例详情公布)

1.2 疫情传播范围及区域分布情况

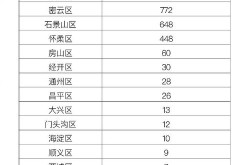

根据最新通报,新增的本土确诊病例分布在多个区域,包括朝阳区、丰台区等。这些区域是北京人口密集、交通繁忙的地方,一旦出现病例,传播风险会迅速上升。

从病例分布来看,朝阳区有4例,丰台区有3例,其他区域也有零星病例出现。这种分散式的分布意味着病毒可能通过多种途径进入城市,防控难度进一步加大。

市民们开始关注自己所在区域是否出现病例,一些社区也加强了出入管理,提醒居民减少不必要的外出,避免聚集性活动。

1.3 与近期其他新增病例对比分析

与8月10日的数据相比,这次新增病例数量明显增加。当时北京新增2例本土确诊病例,而此次达到7例,显示出疫情有反弹的趋势。

对比4月7日的数据,当时新增7例本土确诊病例,同样集中在朝阳区和丰台区,说明这两个区域一直是疫情防控的重点区域。

从整体趋势看,北京的疫情呈现波动状态,虽然整体可控,但个别时间段内会出现集中爆发的情况。这也提醒公众要持续保持警惕,做好个人防护。

北京新增确诊病例详情公布,行程轨迹引发关注

2.1 确诊患者的基本信息与症状表现

此次新增的7例本土确诊病例中,年龄跨度较大,既有中年人也有年轻人,反映出病毒对不同年龄段人群都有潜在威胁。

多数患者在发病初期表现出发热、咳嗽、乏力等典型症状,部分人还伴有咽痛和嗅觉减退的情况,这与此前感染者的症状高度一致。

医疗机构在接诊过程中发现,部分患者在确诊前曾多次前往公共场所,但并未及时上报健康状况,这也成为后续追踪的重点。

2.2 涉及的公共场所及活动轨迹

根据官方通报,这些病例曾在多个公共场所停留,包括地铁站、超市、餐馆以及社区活动中心,显示出病毒可能通过日常出行传播。

其中一位患者在朝阳区某商场购物时被发现,随后该商场被临时封闭进行消杀处理。类似情况在多个区域出现,引发市民对公共安全的关注。

部分病例的活动轨迹涉及学校和办公场所,这使得家长和企业主开始担心疫情是否会进一步扩散到教育和工作环境中。

2.3 行程轨迹对疫情防控的意义

确诊患者的行程轨迹是流行病学调查的重要依据,有助于锁定潜在的传染源和密切接触者。

这些信息的公开也增强了公众对疫情的了解,促使更多人主动配合防疫措施,如佩戴口罩、保持社交距离等。

同时,行程轨迹的公布也让相关部门能够更快地调整防控策略,比如加强重点区域的核酸检测频率,提升应急响应效率。

北京新增确诊病例密接人员排查情况

3.1 密接者数量及分布情况

根据北京市疾控中心通报,此次新增的7例本土确诊病例中,共涉及密接人员200余人,涵盖家庭成员、同事、朋友以及公共场所的接触者。

这些密接人员分布在多个区域,包括朝阳区、丰台区和东城区等,显示出疫情传播范围较广,需要多部门协同配合进行排查。

目前已对所有密接人员进行了初步筛查,并根据风险等级进行分类管理,确保及时发现潜在感染者。

3.2 排查工作进展与措施

疾控部门迅速启动应急响应机制,组织专业团队开展流行病学调查,逐人核实行程轨迹,确保信息准确无误。

各区防疫专班加强联动,利用大数据技术追踪密接人员活动范围,提高排查效率,减少漏查风险。

部分社区还通过电话、短信等方式向居民推送排查信息,鼓励主动报备,提升公众参与度和配合度。

3.3 密接者隔离管理与后续监测

所有密接人员已被安排集中隔离或居家隔离,接受为期14天的医学观察,期间需定期进行核酸检测。

对于高风险密接者,相关部门将采取更严格的防控措施,如增加检测频次、加强健康监测等,防止二次传播。

隔离期结束后,密接人员仍需持续关注自身健康状况,如有异常应及时就医并上报,确保疫情动态可控。

北京疫情应对措施全面升级

4.1 流行病学调查与溯源工作

北京市疾控中心迅速组织专业团队,对新增的7例本土确诊病例展开深入流行病学调查,全面梳理患者活动轨迹和接触史。

调查过程中,重点追踪患者在发病前的日常出行、社交活动以及可能的聚集场所,力求精准锁定潜在传播链。

通过大数据分析与实地走访相结合的方式,确保溯源工作高效、准确,为后续防控提供科学依据。

4.2 核酸检测范围扩大与频率调整

针对当前疫情形势,北京市进一步扩大核酸检测覆盖面,尤其加强对重点区域、重点人群的筛查力度。

各区根据实际情况调整核酸检测频次,部分高风险区域实行每日一检或隔日一检,确保早发现、早处置。

城市主要交通枢纽、大型商超、学校等公共场所也同步加强人员核酸检测,降低交叉感染风险。

4.3 城市防控策略与居民生活影响

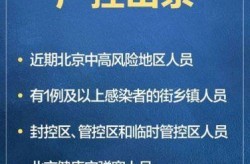

北京市疫情防控领导小组发布最新通告,要求各行业严格落实防疫措施,包括佩戴口罩、保持社交距离、定期消杀等。

部分区域采取临时管控措施,如限制人员流动、暂停聚集性活动等,以减少疫情扩散可能性。

居民生活受到一定影响,但政府通过加强物资保障、优化服务流程等方式,尽量减少对正常生活的干扰,确保市民安心。

北京新增病例中的闭环管理人员情况

5.1 闭环管理机制概述

闭环管理是当前疫情防控的重要手段,主要用于对高风险岗位人员、重点行业从业者以及特定区域居民进行全流程管控。

该机制通过严格限制人员流动、规范工作流程、强化健康监测等方式,确保疫情不因人员接触而扩散。

在北京,闭环管理覆盖机场、医院、隔离点、冷链运输等关键环节,已成为防疫体系中不可或缺的一环。

5.2 此次新增病例中闭环人员的来源

根据最新通报,此次新增的7例本土确诊病例中,有1例为闭环管理人员,表明闭环管理并非绝对安全,仍存在潜在风险。

该闭环人员来自某重点行业单位,日常活动范围相对固定,但因工作性质需频繁接触外部环境,增加了感染可能性。

目前,相关部门已对该人员的工作轨迹、接触人群进行全面排查,确保不出现二次传播。

5.3 对闭环管理系统的反思与优化

此次闭环人员确诊提醒我们,任何防控措施都可能存在漏洞,必须持续完善管理体系。

优化方向包括加强人员健康监测频率、提升防护物资供应、细化岗位分类管理等,确保每个环节不留死角。

未来,北京市或将引入更多智能化手段,如人脸识别、电子围栏等技术,进一步提高闭环管理的精准性和效率。

北京境外输入病例与本土病例的关联性探讨

6.1 近期境外输入病例数据回顾

北京近期的境外输入病例数量保持相对稳定,但依然存在一定的波动。例如,在10月18日,北京新增3例境外输入确诊病例,其中1例为无症状感染者转确诊。

在8月10日,北京新增7例境外输入确诊病例,5例无症状感染者,显示出境外输入仍是疫情防控的重要压力源。

这些数据表明,尽管国内疫情整体可控,但国际疫情形势仍对北京防疫工作构成持续挑战。

6.2 本土与输入病例之间的潜在联系

从现有数据来看,北京本土病例与境外输入病例之间尚未发现直接的传播链,但两者在时间、空间上存在一定的重叠。

部分本土病例的活动轨迹涉及高人流区域,如交通枢纽、商业中心等,这些地方也是境外输入人员可能接触的场所。

疫情防控不能只关注单一来源,必须同时防范输入和本地传播风险,确保防控体系全面覆盖。

6.3 国际疫情形势对北京防控的影响

当前全球疫情仍然处于动态变化中,多个国家和地区出现新的变异毒株,这给北京的疫情防控带来更大不确定性。

北京作为国际交流频繁的城市,对外来人员、物资、航班等管理要求更高,任何疏漏都可能成为疫情扩散的隐患。

面对复杂的国际疫情形势,北京需要持续优化防控策略,提升预警能力,确保城市安全平稳运行。

北京市政府与卫生部门的回应与未来展望

7.1 政府发布最新疫情防控政策

北京市政府在新增7例本土确诊病例后,迅速召开专题会议,部署新一轮疫情防控工作。

政策重点包括加强重点区域的人员流动管控、扩大核酸检测范围,并对高风险场所进行动态监测。

市政府强调,所有防控措施都将以科学研判为基础,确保精准施策,避免过度防控影响正常社会秩序。

7.2 卫生部门对疫情发展的研判

北京市卫健委表示,当前疫情总体可控,但需警惕个别病例可能引发的局部扩散风险。

部门指出,部分新增病例的活动轨迹涉及人流密集区域,提醒市民保持高度警觉,减少非必要聚集。

专家分析认为,随着秋冬季节来临,病毒传播力可能增强,防控压力将进一步上升。

7.3 公众防疫意识提升与社会应对建议

面对新增病例,北京市民普遍表现出较高的防疫意识,主动配合流调、核酸检测等措施。

社区和基层单位加强宣传引导,通过多种渠道普及防疫知识,提高居民自我防护能力。

建议公众继续保持良好习惯,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,共同筑牢疫情防控防线。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!