中国工程院2015年院士增选结果,2015院士增选

2015年中国工程院院士增选结果公布

新当选院士人数及总体情况

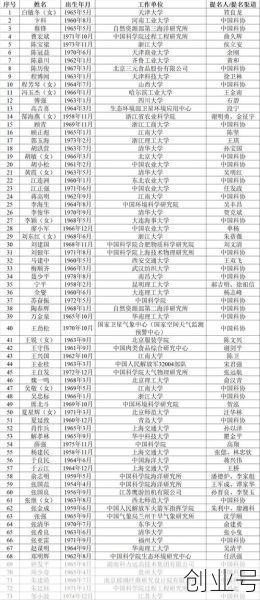

2015年,中国工程院正式公布了新一届院士增选结果。这次增选共产生了70位新当选的院士,标志着我国工程技术领域又一批杰出人才被纳入国家最高学术荣誉体系。这些新增院士在各自专业领域内具有极高的学术造诣和实践能力,为推动我国科技进步奠定了坚实基础。院士总数与资深院士数量变化

随着这70位新院士的加入,中国工程院院士总数达到了852人,其中包括322名资深院士。这一数字不仅反映了院士队伍的持续壮大,也体现了我国对高层次科技人才的重视和培养力度不断加强。年龄分布与性别比例分析

从年龄结构来看,新当选的70位院士中,男性占绝大多数,达到67人,女性仅有3人。最小年龄为47岁,最大年龄为73岁,平均年龄为56.2岁,相比2013年略有下降。60岁以下的院士占比高达80%,显示出年轻化趋势明显,也为院士队伍注入了更多活力。 (中国工程院2015年院士增选结果,2015院士增选)

(中国工程院2015年院士增选结果,2015院士增选)

2015院士增选的来源与学科覆盖

不同单位背景的院士占比

2015年新增的70位院士中,来自高等院校的有34人,占比达到48.6%。研究院所的贡献也不容忽视,共有15人入选,占21.4%。此外,企业及医院的代表人数为21人,占比30%,显示出工程科技人才在实际应用领域的影响力逐步增强。企业与基层一线专家比例上升

相较于2013年的数据,2015年新增院士中来自企业及基层一线的比例明显提升,增加了8.5个百分点。这一变化意味着更多具有实践经验和技术能力的工程师和科研人员获得了认可,也反映出中国工程院在选拔过程中更加注重实际贡献和行业需求。学科覆盖范围扩大,新增二级学科院士

本次增选中,6个此前尚无院士的二级学科迎来了首位院士。这其中包括激光增材制造、大数据和下一代互联网等前沿领域。这些新晋院士的加入,不仅填补了学科空白,也为相关技术的发展提供了有力支撑,进一步推动了我国工程技术的多元化发展。

外籍院士增选情况及影响

新增外籍院士人数与国籍分布

2015年中国工程院新增了8名外籍院士,比2013年增加了2人。这8位外籍院士分别来自美国、英国、加拿大和奥地利。其中,美国籍院士占5人,显示出美国在工程技术领域的持续影响力。英国、加拿大和奥地利各有一人入选,体现了中国工程院在全球范围内广泛吸纳优秀人才的意愿。外籍院士总数变化及其意义

随着8位新院士的加入,中国工程院外籍院士总数达到49人。这一数字的增长不仅反映了中国工程院国际化进程的加快,也表明中国在工程技术领域对全球顶尖人才的吸引力正在增强。外籍院士的加入有助于促进国际交流与合作,推动中国工程技术与世界接轨。国际化趋势下的院士制度发展

2015年的外籍院士增选是院士制度迈向国际化的重要一步。通过引入更多外籍专家,中国工程院进一步拓宽了学术视野,提升了科研创新能力。这种开放姿态也为国内工程科技界带来了新的思路和技术方向,助力中国在全球科技竞争中占据更有利的位置。

2015年院士增选的特点与改革措施

提名途径改革与提名机制优化

2015年院士增选中,中国工程院对提名途径进行了重要调整。过去由国务院各部门、各省市政府及大型企业等“归口遴选部门”负责提名的模式被取消,仅保留院士提名和学术团体提名两种方式。这一改革旨在减少行政干预,提升提名过程的公正性和专业性,让更多真正具备学术影响力的专家有机会进入院士队伍。增加终选环节与年龄身份规定调整

为了确保增选质量,2015年新增了全体院士终选环节。这意味着所有候选人需要经过更严格的评审流程,最终由全体院士投票决定是否当选。同时,对候选人的年龄和身份也进行了相应调整,进一步优化了院士队伍的结构,使其更加符合实际需求和发展方向。材料公示与投诉调查机制完善

在增选过程中,中国工程院加强了对候选人材料的公开透明度。所有候选人的信息均在一定范围内公示,接受社会监督。此外,还建立了完善的投诉调查机制,确保任何违规行为都能被及时发现和处理。这一举措提升了整个增选过程的公信力,增强了公众对院士制度的信任感。

院士增选对工程技术发展的推动作用

学科覆盖全面性提升

2015年院士增选中,多个此前尚无院士的二级学科迎来了新当选的专家。例如,激光增材制造、大数据和下一代互联网等前沿领域首次有代表进入院士队伍。这种学科覆盖的扩展不仅填补了技术领域的空白,也为相关行业的创新发展注入了新的动力。更多元化的学科结构让院士群体能够更好地应对复杂多变的工程挑战。地区分布更趋广泛

院士队伍的地域分布更加均衡,更多来自不同地区的优秀人才被纳入其中。这有助于打破以往以少数发达地区为主的局面,促进全国范围内工程技术资源的合理配置。地区间的协作与交流因此更加频繁,推动了整体技术水平的提升。激励优秀人才成长与科技发展

院士增选制度的优化,为更多青年科技工作者提供了成长空间和发展机会。通过改革提名机制和年龄规定,使得更多有潜力的中青年专家有机会获得认可。这种激励机制不仅提升了科研人员的积极性,也促进了科技创新成果的不断涌现,为国家工程技术的发展提供了持续动力。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!