三年疫情国库亏了多少亿,疫情国家出了多少财力

1. 疫情财政投入的全球与中国背景概述

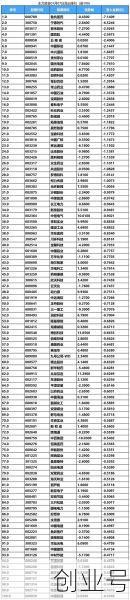

1.1 全球各国抗疫资金投入规模与影响 疫情席卷全球,各国政府为保民生、稳经济,纷纷打开国库。这场“抗疫战争”的成本,是个天文数字!全球累计投入的财政资金,初步估算超过2.5万亿美元。这笔钱相当于多少?它远超许多国家一年的GDP总和!各国都在咬牙掏钱,用于紧急医疗采购、失业救济、企业救助。这笔巨大投入,虽然暂时稳住了局面,但也给全球财政健康埋下了深层挑战,债务负担显著加重成为普遍现象。

1.2 中国10万亿元财政刺激计划的核心框架 面对前所未有的冲击,我们国家的反应同样坚决有力。为了支撑企业活下去、让百姓生活有保障、推动经济车轮尽快转起来,国家果断推出了规模空前的财政“组合拳”——总盘子超过10万亿元人民币!这10万亿不是凭空喊出来的数字,它等于给全国每个人投入了大约7000多元。这笔巨资怎么用?它精准投向了几个生死攸关的领域: 救命钱直达前线: 仅2020年,直接用于疫情防控和困难群众救助的支出就高达4.2万亿元,比前一年猛增近40%,确保医疗物资不断供、患者救治有保障、困难群体生活不中断。 投资引擎强力发动: 通过发行3.75万亿元地方政府专项债券(比2019年激增55.9%),把钱快速注入到重大基建、公共卫生补短板等“稳增长”项目中,拉动有效投资。 给企业实实在在减负: 全年为企业新增减税降费约1.6万亿元,真金白银留在企业口袋,帮它们喘口气、挺过难关,激活市场“造血”功能。 全国一盘棋保运转: 中央对地方的转移支付达到8.33万亿元,比上一年足足增加了8955亿元,增幅12%,创下近年新高。这笔钱就是地方政府的“及时雨”,确保即使地方财政吃紧,该做的事、该保的民生,一样都不能少!

1.3 财政收支矛盾瞬间凸显 如此巨大的投入,钱从哪里来?压力瞬间就显现出来了。看看2020年上半年的账本就一目了然:全国一般公共预算收入同比下滑了10.8%,企业困难、消费疲软,钱袋子自然收紧。而另一边,为了抗疫保民生,财政支出却逆势增长了15.8%!这一降一增,收支缺口被急速拉大,国库面临的“亏空”压力前所未有。这种巨大的收支矛盾,正是国家不惜代价、投入超10万亿巨资背后的现实背景。国家是在用真金白银,为我们每个人的健康和生计兜底!

2. 国库亏损的具体数据分析与来源

2.1 第一步:看清财政收入的下滑轨迹 国库的钱袋子,在疫情冲击下感受到了实实在在的压力。2020年上半年,全国一般公共预算收入这张关键“成绩单”显示:收入同比下降了10.8%!这不是小波动,是近十年罕见的深度下滑。想想看,企业停工停产、消费市场遇冷、外贸受阻,税收和各类非税收入自然跟着缩水。这10.8%的背后,是全国经济短暂停摆带来的财政“失血”。

2.2 第二步:理解财政支出的刚性增长 收入在减少,花钱的地方却一点没少,反而更多更急!就在收入下滑的同一时期(2020年上半年),全国一般公共预算支出却逆势大涨15.8%。这一降一增,形成了巨大的“收支剪刀差”。钱都花去哪了? 防疫救命是头等大事: 仅2020年全年,直接砸向疫情防控和困难群众救助的硬支出就达到4.2万亿元,比前一年猛增近40%!这每一分钱都是实打实的投入,确保医院有设备、患者能救治、困难群众有饭吃有衣穿。 稳经济大盘刻不容缓: 为了快速拉动投资、补上发展短板,国家动用了重要工具——地方政府专项债券。2020年全年发行量高达3.75万亿元,比2019年激增55.9%!这笔巨资像强心针,快速注入到基建、医疗设施等关键项目。 给企业减负就是保未来: 全年累计为企业新增减税降费约1.6万亿元,直接把利润空间还给企业,让它们能喘口气、活下来、稳住就业。 中央兜底力保地方运转: 地方财政也吃紧怎么办?中央果断出手!2020年中央对地方的转移支付规模飙升至8.33万亿元,比上一年净增8955亿元,增幅高达12%,创下近年新高。这笔钱就是地方保民生、保运转的“及时雨”。

2.3 第三步:数据来源坚实可信 这些关键数字不是凭空估算。它们都来自最权威的官方发布: 国家财政部的月度、年度财政收支情况报告。 国务院及各部委关于疫情防控、减税降费、专项债发行等政策的新闻发布会和官方解读文件。 国家统计局的国民经济运行数据。 各级地方政府公开的财政预决算报告。 国库的这本“大账”,每一笔收入和支出都有据可查、公开透明。正是这些真实的数据,让我们清晰看到了国家在非常时期,为守护人民生命健康和经济社会基本盘,所付出的巨大财政代价和坚定决心。

3. 国家财政支出用途深度分析

1. 第一步:看清疫情防控与民生救助的钱花在哪了

疫情爆发时,老百姓最担心的就是医院缺设备、病人没床位、困难家庭吃不上饭。国家果断出手,2020年光在疫情防控和民生救助上就砸下4.2万亿元,比前一年猛增近40%!这笔钱不是虚的,它直接变成口罩、呼吸机、方舱医院,确保每个感染者及时救治;同时,它撑起低保金、失业补助、食品补贴,让千万家庭在封控中不挨饿不挨冻。想想那些一线医护的防护服、社区志愿者的物资包,每一分投入都在守护你我生命健康,这份安全感值了!

2. 第二步:了解专项债券如何稳增长补短板

经济受冲击,企业停工、项目停摆,大家愁工作愁收入。国家亮出“大招”——地方政府专项债券,2020年发行量冲到3.75万亿元,比2019年暴涨55.9%!这笔巨资不是躺在账上,它快速注入高铁、5G基站、医疗中心等关键项目,创造就业、拉动投资。比如,新医院建起来、老旧小区翻新了,不仅解决了当下短板,还给未来经济铺路。老百姓出门就看到新工程开工,心里踏实多了。

3. 第三步:感受减税降费怎么激活市场活力

企业老板们咬牙硬撑,订单少、成本高,随时可能关门裁员。国家直接“让利”,2020年减税降费总额约1.6万亿元!小到餐馆免增值税、大到工厂缓缴社保,这些政策让企业喘口气、活下来。结果?小店重新开张、工厂恢复生产,保住千万饭碗。想想你家附近的街边店,是不是慢慢热闹起来了?这就是减负带来的真实改变,市场活了,大家钱包也鼓了。

4. 第四步:搞懂中央转移支付怎么协调地方运转

地方财政吃紧,学校医院工资发不出、公共服务停摆,大家急得跳脚。中央当起“老大哥”,2020年转移支付规模达8.33万亿元,比上一年净增8955亿元,增幅12%创纪录!这笔钱不是乱撒,它通过精准分配,确保每个省市有钱发教师工资、修路通水电。比如,偏远地区拿到补助,立马恢复公交和医保,城乡差距缩小了。中央兜底,地方不慌,老百姓日常服务稳稳当当。

4. 财政政策综合影响与未来启示

1. 第一问:钱花得值不值?看看身边的变化就知道

国库的钱哗哗流出去,你我的生活稳住了吗?回想2020年最难的时刻:企业停工,街上空荡荡,多少人担心明天没饭吃。国家砸下10万亿真金白银,换来的是超市货架没空过,家门口的工厂重新冒烟,快递小哥又跑遍大街小巷。湖北的早餐店老板领到免税红包撑过寒冬,深圳的科技公司靠研发补贴逆势招人,贵州山区因专项债修通高速卖出土特产——这些活生生的复苏故事,就是财政投入最硬的答卷。

2. 第二问:市场心跳回来了吗?数据会说话

1.6万亿减税降费像一剂强心针:2020年下半年全国新注册小微企业暴增23%,餐馆重新飘出油烟味,车间机器又轰隆响。3.75万亿专项债更把“钢筋水泥”变成经济引擎:郑州富士康产业园连夜赶工,云南旅游环线加速施工,5G基站覆盖所有县城。老百姓发现,家门口的工地热火朝天,招聘会排起长队——财政输血激活了市场的毛细血管,钱流动起来,日子才有盼头。

3. 第三问:钱袋子还能撑多久?挑战摆在眼前

一边是收入减少(2020年国库少收10.8%),一边是刚性支出猛增(抗疫花费暴涨40%),这种“紧平衡”能持续吗?看看现实:地方债规模逼近警戒线,东部某市地铁项目因资金缺口停工;西部某县教师工资靠转移支付硬扛。更关键的是,全球疫情反复冲击出口,老百姓消费捂紧钱包——光靠政府撒钱,打不了持久战。

4. 第四答:未来怎么走?三招把钱用在刀刃上

- 精准滴灌代替大水漫灌:专项债优先投新能源、芯片等“卡脖子”领域,像浙江扶持光伏企业那样,1块钱撬动10块社会投资。

- 造血代替输血:转移支付不再“撒胡椒面”,学广东用绩效挂钩:哪个县产业升级快,就多给奖励资金。

- 花小钱办大事:北京推行“共享用工”平台,政府补贴10元解决企业100元人力缺口——智慧省钱才是真本事。

最终答案:财政的终极使命是让老百姓敢花钱、企业敢投资

抗疫这三年,国家像扛着沙包堵洪水的巨人。但洪水退了,我们要修的是坚固堤坝:让减税省下的钱变成小店的新烤箱,让债券修的路引来游客消费,让医保账户充实到不再怕生病。当菜市场大妈笑着说“今年攒钱带孩子旅游”,当工厂老板拍板“再开一条生产线”——这才是10万亿砸下去,最该听见的回响。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!