31省份新增确诊14例,31省新增确诊情况

1. 31省份新增确诊14例:全国疫情动态概述

1.1 国家卫健委通报新增确诊病例数据

国家卫健委最新发布的数据显示,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团在某一时段内报告新增确诊病例14例。这一数字是近期疫情数据的重要参考,反映出当前国内疫情的整体控制情况。通过官方渠道获取的信息,有助于公众及时了解疫情动态,增强对防疫工作的信心。

1.2 新增病例均为境外输入,涉及多个重点省份

从具体分布来看,这14例新增确诊病例均为境外输入病例,说明目前疫情的主要来源仍集中在国际输入方面。云南、福建、北京、天津、上海、广东、四川等省份均有相关病例报告。这些地区由于对外开放程度较高,人员流动频繁,成为疫情防控的重点区域。这也提醒各地需持续加强入境人员的管理与监测。

1.3 31省新增确诊情况的总体趋势分析

回顾近期的数据变化,全国31省份新增确诊病例数量整体保持在较低水平,显示出疫情防控措施的有效性。尽管个别省份仍有零星病例出现,但并未形成大规模传播。这种稳定态势表明,政府和相关部门在应对疫情方面已经积累了丰富的经验,并能根据实际情况灵活调整防控策略,确保社会秩序平稳运行。

2. 31省新增确诊情况:分省份详细数据解读

2.1 各省份新增确诊病例分布情况

在最近的疫情通报中,全国31个省份及新疆生产建设兵团共报告新增确诊病例14例。这些病例分布在多个省份,其中云南、福建、北京、天津、上海、广东、四川等地均有涉及。虽然整体数量不多,但每个省份的具体情况仍需关注。不同地区的疫情动态反映出各地在疫情防控上的差异,也为后续政策调整提供了依据。

2.2 云南、福建、北京等重点地区病例特点

云南作为边境省份,一直是境外输入病例的重点区域。近期新增病例也主要集中在这一地区,说明边境防控依然面临挑战。福建同样因对外开放频繁,人员往来密集,成为输入性病例的高发区。北京、天津、上海等一线城市由于人口流动大,防疫压力也不容小觑。这些地区的病例特点提示,加强入境人员管理、提升核酸检测频率是当前工作的关键。

2.3 新冠疫情在不同区域的传播差异

从全国范围来看,疫情在不同区域的传播呈现出明显差异。一些沿海发达地区因经济活跃、人员流动频繁,疫情风险相对较高;而部分内陆省份则因人口密度较低、流动性较小,疫情形势较为平稳。这种区域间的差异提醒我们,疫情防控不能一刀切,应根据不同地区的实际情况采取差异化措施,确保资源合理配置和防控效果最大化。

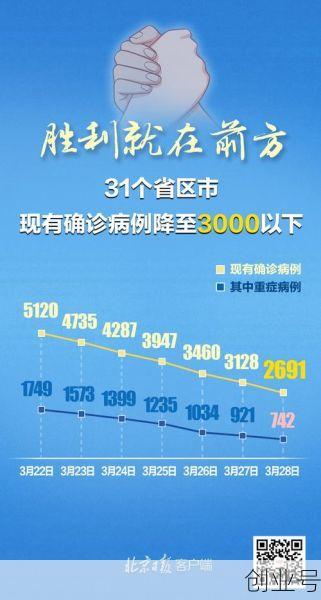

3. 历史数据对比:31省新增确诊变化趋势

3.1 2025年5月与6月新增病例数据回顾

2025年5月和6月,全国31个省份及新疆生产建设兵团报告的新增确诊病例分别达到440662例和333229例。这两个月的数据反映出疫情在特定时间段内的波动情况,尤其是5月的高峰值,说明当时防控压力较大。相比近期的14例新增病例,这一阶段的数据差异明显,体现出疫情防控措施逐步见效后的变化。

3.2 2022年底疫情高峰期的新增确诊情况

2022年12月23日0—24时,全国31个省份及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4128例,其中境外输入25例,本土病例4103例。这一时期是疫情较为严重的阶段,多地出现大规模聚集性感染,医疗资源紧张,社会运行受到一定影响。与当前的14例新增病例相比,当时的疫情形势更加严峻,也促使各地加快了防疫政策的调整和优化。

3.3 疫情发展中的阶段性特征分析

从历史数据来看,中国31个省份的新增确诊病例呈现出明显的阶段性特征。初期以本土传播为主,后期则逐渐转向境外输入为主。同时,疫情在不同时间段的波动也反映了防控策略的有效性和适应性。例如,2025年5月至6月的高发期,表明某些防控措施可能未完全覆盖风险点;而近期的低发态势,则显示出防疫体系的逐步完善和公众防护意识的提升。

4. 疫情防控与应对措施:从数据看政策成效

4.1 针对境外输入病例的防控策略

14例新增确诊病例均为境外输入,这一数据反映出当前疫情防控的重点已从本土传播转向对外来风险的精准管控。国家卫健委持续加强口岸检疫和隔离管理,确保每一例输入病例都能被及时发现和处理。各地也根据实际情况,动态调整入境人员管理政策,降低疫情输入风险。这种精细化的防控手段,让全国范围内的疫情保持在可控范围内。

4.2 各地针对本土病例的应急响应机制

虽然目前本土病例数量较少,但各地依然保持高度警惕,建立了快速响应机制。一旦出现零星病例,相关部门会迅速启动流调、核酸检测和重点区域管控等措施。这种“早发现、早处置”的模式,有效防止了疫情扩散,也为社会正常运行提供了保障。各地政府通过信息化手段提升预警能力,让防控工作更加科学高效。

4.3 未来疫情防控方向与公众健康建议

随着疫情形势趋于平稳,未来的防控工作将更加注重常态化管理。一方面,继续加强疫苗接种和重点人群保护,另一方面,推动全民健康意识提升,倡导科学防护习惯。公众应关注官方信息,配合防疫要求,做好个人防护,共同维护来之不易的防控成果。未来,疫情防控将与日常生活深度融合,形成更可持续的健康管理模式。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!