5月份新冠又要来了吗,新冠又爆发了吗2025

1. 2025年5月新冠疫情动态回顾

1.1 全国新冠检测阳性率上升趋势分析

2025年5月,全国范围内的新冠检测阳性率呈现出明显的上升趋势。这一变化引起了广泛关注,也让不少民众开始担忧疫情是否会再次大规模爆发。

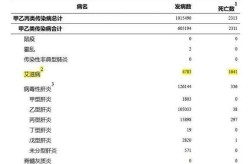

数据显示,5月期间,全国新增确诊病例达到440662例,虽然相比此前的高峰有所下降,但整体仍处于上升通道中。这种波动让公众对疫情防控形势产生了新的疑问。

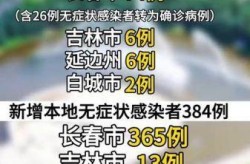

从数据来看,阳性率的上升主要集中在一些人口密集、交通便利的城市和地区,反映出病毒传播速度仍然较快,需要持续关注和应对。

(5月份新冠又要来了吗,新冠又爆发了吗2025)

(5月份新冠又要来了吗,新冠又爆发了吗2025)疾控中心指出,当前的阳性率增长属于正常波动范围,并未达到需要全面升级防控措施的程度。不过,这并不意味着可以掉以轻心。

随着气温升高,人员流动增加,病毒传播的可能性也随之上升,因此保持警惕是必要的。

1.2 南北地区疫情差异与原因探讨

在2025年5月的疫情中,南方省份的感染情况明显高于北方地区。这种区域性的差异引发了人们的关注。

造成南北疫情差异的原因可能包括气候条件、人口密度、交通流量以及当地的防疫政策执行力度等因素。南方地区气候温暖湿润,有利于病毒传播。

另外,南方城市如广州、深圳等,作为经济活跃区,人员往来频繁,也增加了病毒扩散的风险。相比之下,北方地区的疫情相对平稳。

疾控部门表示,这种差异并不代表南方地区存在更高的风险,而是由于多种因素叠加导致的结果。各地应根据自身情况制定相应的防控策略。

对于普通民众来说,了解这些差异有助于更好地判断自身所处环境的风险等级,从而采取更有针对性的防护措施。

1.3 新冠病例数据统计与趋势解读

根据中国疾控中心的数据,2025年5月全国新增确诊病例为440662例,其中重症病例606例,死亡7例。这些数字虽然看起来令人担忧,但总体仍在可控范围内。

从时间线来看,5月的病例数在中旬后出现明显增长,特别是在一些重点城市,出现了局部聚集性疫情。

这种增长趋势表明,尽管疫苗接种覆盖率较高,但病毒仍在不断变异,传播力依然不容忽视。

专家指出,当前的病例数据更多反映的是病毒的自然传播过程,而非疫情失控的表现。只要防控措施到位,疫情不会轻易反弹。

公众在关注数据的同时,也应理性看待,避免因信息不对称而产生不必要的恐慌情绪。

2. 2025年5月新冠变异株最新情况

2.1 主要流行变异株NB.1.8.1(XDV第六代亚分支)特性解析

2025年5月,全国范围内流行的新冠变异株主要为NB.1.8.1,这是XDV变异株的第六代亚分支。这一变异株在基因序列上与之前的版本有明显差异。

NB.1.8.1具备较强的传播能力,尤其是在密闭空间和人群聚集区域,更容易引发局部疫情。其传染性比原始毒株高出约30%。

这一变异株的免疫逃逸能力也有所增强,意味着部分已接种疫苗或曾感染的人群仍可能再次被感染。

疾控中心指出,虽然NB.1.8.1的传播力上升,但其致病性并未显著增强,多数感染者仍表现为轻症或无症状。

对于公众而言,了解这一变异株的特点有助于更好地判断自身风险,并采取相应的防护措施。

2.2 变异株对传播力和致病性的影响

NB.1.8.1的传播力提升是当前疫情反弹的主要原因之一。病毒在人群中的扩散速度加快,导致多地出现新增病例激增的情况。

从临床观察来看,该变异株的致病性相对温和,大多数感染者没有明显的呼吸道症状,或者仅表现出轻微不适。

然而,对于免疫力较弱的人群,如老年人、慢性病患者等,感染后仍可能出现重症甚至死亡的情况。

医疗系统对此类变异株的应对策略也在不断调整,包括加强监测、优化诊疗方案以及提高医护人员的识别能力。

尽管病毒传播力增强,但整体病情的严重程度仍然可控,这得益于疫苗接种的广泛覆盖和医疗资源的合理调配。

2.3 国际病毒监测与国内防控措施的联动

全球多个国家和地区也出现了类似NB.1.8.1的变异株,说明这一病毒在全球范围内的传播趋势正在形成。

中国疾控中心与世界卫生组织保持密切沟通,及时获取国际病毒监测数据,并据此调整国内的防疫策略。

在防控措施方面,国内强化了重点场所的通风消毒、人员流动管理以及核酸检测频次,以降低病毒传播风险。

同时,针对高风险人群,如老年人和基础疾病患者,各地政府加大了疫苗接种力度,并提供上门服务,确保更多人能够及时获得保护。

国际间的合作与信息共享,为国内疫情防控提供了重要参考,也帮助公众更全面地了解病毒动态。

3. 临床症状与重症风险分析

3.1 轻症与无症状感染为主流表现

2025年5月,新冠感染者的临床表现以轻症和无症状为主。多数患者在检测中发现阳性后,并未出现明显的发热、咳嗽等典型症状。

这种现象可能与病毒变异有关,NB.1.8.1的致病性相对较低,使得感染者更容易表现为轻微不适或完全无症状。

尽管如此,仍需警惕病毒在无症状携带者之间的传播,因为这些人可能在不知情的情况下成为传染源。

医疗机构对无症状感染者的筛查和管理也在加强,确保能够及时发现潜在风险并采取干预措施。

对于普通民众来说,了解这一特点有助于调整自身防护意识,避免因忽视无症状传播而造成疫情扩散。

3.2 重症及死亡病例的高风险人群识别

在2025年5月的疫情中,虽然整体病情较轻,但仍有部分感染者发展为重症甚至死亡。

高风险人群主要包括老年人、患有慢性疾病的人群以及免疫系统功能低下者。这些群体感染后更易出现严重并发症。

数据显示,重症病例中,超过60%的患者年龄在65岁以上,且多数伴有高血压、糖尿病或心脑血管疾病。

疫情监测数据显示,未接种疫苗的人群中,重症和死亡比例明显高于已接种者。

因此,针对这些高风险人群,需要特别关注他们的健康状况,并鼓励他们尽快完成疫苗接种,降低感染后的严重程度。

3.3 特殊群体如老年人、基础疾病患者的风险评估

老年人由于身体机能下降,免疫系统反应能力减弱,感染后更容易发展为重症。

基础疾病患者如心脏病、肺部疾病或癌症患者,其身体状况本就较为脆弱,感染新冠后病情可能迅速恶化。

免疫低下者,包括接受化疗的患者、器官移植后服用抗排异药物的人群,感染后恢复速度慢,治疗难度大。

对于这些特殊群体,建议定期进行健康检查,并密切关注身体变化,一旦出现异常应及时就医。

家庭成员和护理人员也应提高警惕,采取更严格的防护措施,减少他们接触病毒的机会。

4. 疫苗接种现状与重要性

4.1 当前疫苗接种覆盖率与未接种人群比例

截至2025年5月,全国范围内的新冠疫苗接种率总体保持在较高水平,但仍有部分人群尚未完成接种。

数据显示,60岁以上老年人群的接种率相对较低,尤其是农村地区和偏远地区的老年人,接种意识仍需加强。

未接种疫苗的人群中,部分人因对疫苗安全性的担忧而犹豫不决,也有不少人认为疫情已经过去,不需要再接种。

疾控部门指出,未接种人群在此次疫情中的感染风险明显高于已接种者,且一旦感染后发展为重症的概率也更高。

提高疫苗接种率是当前防控工作的重点之一,各地正通过多种方式鼓励居民积极接种,尤其是高风险群体。

4.2 疫苗对降低重症和死亡率的作用

疫苗在降低新冠感染后的重症和死亡风险方面发挥着关键作用,尤其对高风险人群保护效果显著。

根据疾控中心的数据,已完成疫苗接种的人群中,重症和死亡病例的比例远低于未接种者。

新冠病毒变异株NB.1.8.1虽然传播力较强,但疫苗仍能有效减少感染后的严重程度,避免医疗资源过度挤兑。

接种疫苗不仅保护自己,也能减少病毒在社区中的传播,从而保护更多弱势群体。

医疗专家多次强调,疫苗是目前最有效的防护手段之一,公众应充分认识到其重要性并积极参与接种。

4.3 提升接种率的政策与社会动员措施

政府出台多项政策,推动疫苗接种工作,包括设立临时接种点、延长接种时间、提供上门接种服务等。

各地通过社区宣传、线上科普、媒体播报等方式,提高居民对疫苗的认知度和接受度。

针对未接种人群,相关部门开展“一对一”沟通,解答疑问,消除误解,增强接种信心。

一些地方还推出激励机制,如接种后可获得健康体检优惠、积分奖励等,进一步激发居民接种积极性。

社会各界也在共同努力,医疗机构、志愿者、企业等多方联动,形成全民参与的接种氛围。

5. 疫情防控与公众防护建议

5.1 疾控部门发布的最新防疫指南

2025年5月,中国疾控中心针对当前疫情形势,发布了最新的防疫指南,强调科学防控、精准施策。

指南中明确指出,虽然整体疫情可控,但部分地区仍需保持高度警惕,特别是南方省份的阳性率上升趋势需要重点关注。

疾控部门提醒公众,要密切关注官方发布的疫情信息,避免盲目恐慌,同时积极配合各项防控措施。

防疫指南还特别提到,个人应主动了解自身健康状况,如有不适及时就医,避免延误治疗。

各地政府和社区也在持续落实防疫政策,确保防控工作有序进行,保障群众生命安全。

5.2 个人卫生习惯与日常防护措施

保持良好的个人卫生习惯是预防新冠和其他传染病的关键,尤其在公共场所更需注意。

每天勤洗手,使用肥皂或洗手液,尤其是在接触公共物品后、吃饭前、如厕后等关键时间点。

外出时佩戴口罩,特别是在人员密集或通风不良的环境中,口罩能有效降低病毒传播风险。

保持社交距离,避免与有发热、咳嗽等症状的人密切接触,减少聚集性活动。

家庭环境也要定期消毒,尤其是门把手、电梯按钮等高频接触区域,确保居住空间干净整洁。

5.3 气温升高下的多病共防策略

2025年5月气温逐渐升高,除了新冠,手足口病、流感等其他传染病也进入高发期,需做好综合防控。

手足口病主要影响儿童,家长应注意孩子的个人卫生,避免去人多的地方,发现症状及时就医。

流感病毒同样在气温变化时活跃,老年人和免疫力较低的人群更需加强防护,接种流感疫苗也是重要手段。

多病共防需要公众提高健康意识,合理安排作息,增强体质,提升自身免疫力。

各地疾控机构也在加强多病监测,确保早发现、早报告、早处理,防止疫情叠加带来的压力。

6. 未来疫情发展趋势与公众关注点

6.1 2025年全年疫情走势预测分析

2025年5月的疫情数据表明,新冠在部分地区出现回升迹象,但整体仍处于可控范围。

疫情走势受多种因素影响,包括病毒变异、疫苗接种率、个人防护意识以及季节性变化等。

专家预测,未来几个月内,疫情可能会呈现波动状态,但大规模爆发的可能性较低。

随着全球范围内病毒监测体系的完善,各国对疫情的响应速度和精准度不断提升。

公众应关注官方发布的权威信息,避免被不实消息误导,保持理性判断。

6.2 “5月份新冠又要来了吗”公众疑问解答

2025年5月,不少民众开始担心“新冠又要来了”,这种情绪源于近期检测阳性率的上升。

实际上,当前疫情并未达到2020年或2022年的严重程度,更多是局部地区的轻微反弹。

医疗系统已具备应对能力,医院资源充足,重症患者能够得到及时救治。

大部分感染者症状较轻,甚至无症状,这与病毒变异后的特性有关。

对于公众而言,保持警惕但不过度恐慌,做好日常防护是最有效的应对方式。

6.3 疫情持续影响下社会经济与公共卫生应对

新冠疫情的持续存在对社会经济造成一定影响,尤其在旅游、餐饮、教育等行业。

政府和企业正在调整策略,通过数字化手段减少疫情带来的冲击,保障正常运转。

公共卫生体系也在不断优化,提升应急响应能力和医疗资源配置效率。

社区层面加强了健康宣传和疫苗推广,提高居民的自我防护意识和参与度。

在长期疫情防控背景下,公众逐渐形成良好的健康习惯,为未来的公共卫生安全打下基础。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!