2020年疫情死亡人数,2019—2023年疫情时间线

1. 全球新冠疫情死亡人数回顾

1.1 2020年全球疫情死亡人数统计分析

2020年是全球新冠疫情爆发的第一年,也是最严峻的一年。根据财新网的数据,中国在这一年报告了87071例确诊病例,4634人死亡,死亡率仅为0.3301/10万。

世界卫生组织(WHO)发布的数据显示,截至2020年底,全球因新冠死亡的人数超过700万。但有专家指出,这个数字可能只是冰山一角,实际死亡人数可能高达2000万以上。

除了直接因新冠感染死亡的病例外,还有大量与疫情间接相关的死亡案例。例如,因医疗资源紧张、延误治疗或心理压力导致的死亡,这部分数据同样不容忽视。

(2020年疫情死亡人数,2019—2023年疫情时间线)

(2020年疫情死亡人数,2019—2023年疫情时间线)2020年和2021年,全球因新冠疫情直接或间接导致的死亡人数总计约为1490万。这一数字反映了疫情对全球人口的深远影响。

不同国家和地区在统计方法和数据透明度上存在差异,这也导致了不同机构之间对死亡人数的估算存在较大分歧。

1.2 不同机构对死亡数据的差异与争议

世界卫生组织的统计数据通常被认为是权威参考,但其数据来源主要依赖各国上报,可能存在滞后或不准确的问题。

一些独立研究机构通过模型预测和实地调查,得出的死亡人数远高于官方数据。例如,有研究认为全球新冠死亡人数可能达到1800万甚至更高。

部分国家由于缺乏完善的公共卫生监测系统,未能及时报告真实死亡情况,导致数据缺失或低估。

数据差异不仅体现在数量上,还涉及统计口径的不同。有的国家将“疑似病例”计入死亡人数,而有的则只统计确诊患者。

这些争议让公众对疫情的真实影响产生困惑,也增加了政策制定者在应对疫情时的难度。

1.3 2020-2021年全球疫情间接死亡人数估算

除了直接因新冠感染死亡的人群,还有大量因疫情间接导致的死亡事件。比如,因医院超负荷运转而无法及时救治的其他疾病患者。

世界卫生组织和其他研究机构估计,在2020年至2021年间,全球因疫情间接导致的死亡人数约为500万至1000万。

这些死亡案例包括因经济困难无法获得基本医疗服务的人群,以及因社会隔离导致的心理健康问题引发的悲剧。

间接死亡人数的计算更为复杂,需要结合多方面的数据,如医疗资源分配、经济状况、心理健康支持等。

尽管这些数据难以精确统计,但它们提醒我们,疫情的影响远不止于感染本身,而是波及整个社会的方方面面。

2. 新冠疫情关键时间线梳理(2019-2023)

2.1 2019年底:疫情起源与首例病例报告

2019年12月1日,武汉一家医院首次报告了不明原因的肺炎病例。这些病例后来被确认为由一种新型冠状病毒引起,即SARS-CoV-2。

初期,疫情并未引起全球广泛关注,但随着病例数量的增加,相关机构开始密切关注这一异常情况。

当地政府和卫生部门迅速展开调查,试图查明病因并采取初步防控措施。

这一事件成为全球新冠疫情的起点,标志着人类进入了一个前所未有的公共卫生危机时期。

从这一刻起,世界范围内的医疗系统、经济结构和社会运行方式都开始面临巨大挑战。

2.2 2020年初:全球疫情爆发与WHO紧急响应

2020年1月30日,世界卫生组织正式宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这是对全球健康安全的重大警报。

同一时间,中国多个城市相继采取严格的封控措施,包括武汉在内的多个地区实行全面封锁,以防止病毒进一步扩散。

全球多个国家也开始加强边境管控,限制人员流动,以降低感染风险。

这一年的前几个月,疫情在欧美国家迅速蔓延,导致医疗资源紧张、社会秩序混乱。

WHO的声明和各国的应对措施共同推动了全球范围内的防疫合作,也引发了公众对疫情严重性的高度关注。

2.3 2020年中后期:各国防控措施与疫情发展

2020年中旬,全球多国进入疫情高峰期,许多国家的医疗系统濒临崩溃,死亡人数持续上升。

中国政府在疫情初期采取了果断措施,包括大规模核酸检测、隔离观察和社区管理,有效控制了疫情传播。

据报道,这些措施避免了约1400万人感染,减少了5.6万人的死亡,体现了强有力的公共卫生干预效果。

在其他国家,由于防控措施不一致或执行不到位,疫情反复出现,给社会带来长期压力。

这一阶段的疫情发展凸显了不同国家在应对能力、政策执行和民众配合方面的巨大差异。

2.4 2021-2023年:疫苗普及与疫情趋势变化

2021年,全球范围内开始大规模接种新冠疫苗,这成为控制疫情的重要转折点。

随着疫苗覆盖率的提高,感染率和死亡率逐渐下降,许多国家逐步放开防疫限制。

2022年和2023年,中国的总死亡人数显著减少,预期正常死亡人数也在两年内有所下降。

2023年3月底,新增死亡人数稳定在每天个位数水平,标志着疫情进入相对平稳阶段。

这一时期的疫情变化表明,科学手段和国际合作在应对全球性公共卫生危机中发挥了关键作用。

3. 中国疫情应对与影响评估

3.1 2020年中国疫情数据与防控成效

2020年,中国面对突如其来的新冠疫情,迅速启动了全国范围内的疫情防控机制。

根据财新网的数据,当年全国报告新冠病毒肺炎病例87071例,死亡4634人,死亡率控制在0.3301/10万。

这些数字背后是无数医护人员的坚守和普通民众的配合,共同筑起了一道坚实的防疫防线。

在疫情最严重的时期,中国通过严格的隔离、大规模检测和社区管理,有效遏制了病毒的传播。

数据显示,这些措施避免了约1400万人感染,减少了5.6万人的死亡,为全球抗疫提供了宝贵经验。

3.2 中国在疫情防控中的关键举措与成果

中国在疫情初期就展现出强大的组织能力和执行力,迅速建立起了全国统一的防控体系。

各级政府加强了对重点地区的管控,实施了严格的封控措施,防止疫情扩散。

医疗资源得到合理调配,医院床位、防护物资和医疗人员被优先保障,确保患者得到及时救治。

社区网格化管理成为重要手段,基层干部和志愿者深入一线,协助开展核酸检测和健康监测。

这些举措不仅稳定了社会秩序,也为后续的复工复产和经济恢复打下了坚实基础。

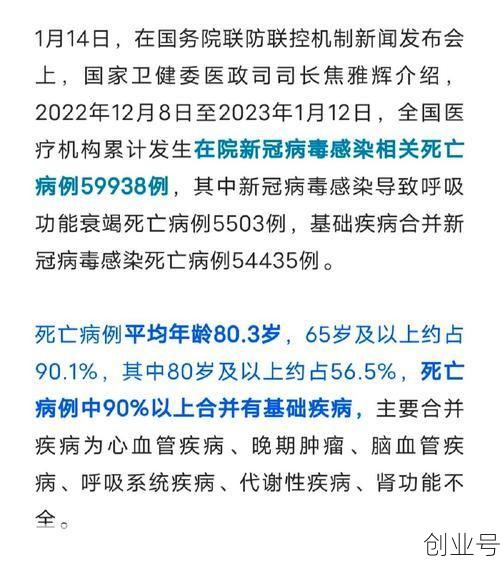

3.3 2022-2023年中国疫情态势与死亡人数变化

2022年,随着疫苗接种率的提高,中国的疫情形势逐步好转,感染人数和死亡人数明显下降。

2023年,中国进一步优化防疫政策,逐步放开限制,社会生活逐渐恢复正常。

据统计,2022年和2023年的总死亡人数显著低于2020年,预期正常死亡人数也有所下降。

到2023年3月底,新增死亡人数已稳定在每天个位数水平,标志着疫情进入了一个相对平稳的阶段。

这一趋势表明,科学防控和全民参与在降低疫情危害方面发挥了重要作用,也为未来公共卫生体系建设积累了宝贵经验。

4. 疫情对全球社会与经济的影响

4.1 医疗系统压力与公共卫生挑战

新冠疫情在全球范围内引发了前所未有的医疗系统冲击,医院床位、呼吸机和医护人员资源被迅速消耗。

许多国家的医疗体系在短时间内面临崩溃边缘,尤其是重症监护病房(ICU)容量不足的问题尤为突出。

公共卫生基础设施在疫情中暴露出短板,部分国家因缺乏有效应对机制而陷入混乱。

疫情还加剧了医疗资源分配不均的问题,发展中国家尤其受到冲击,无法获得足够的疫苗和治疗药物。

这些挑战促使各国重新审视公共卫生体系,推动医疗资源的优化配置和长期建设。

4.2 经济衰退与复苏过程中的不确定性

疫情初期,全球经济遭遇严重下滑,许多国家出现GDP负增长,企业倒闭、失业率飙升成为普遍现象。

旅游业、餐饮业、航空业等依赖线下服务的行业首当其冲,遭受重创,大量从业者失去收入来源。

全球供应链受到干扰,制造业和国际贸易活动大幅减少,导致商品价格波动和供应短缺。

各国政府纷纷出台经济刺激政策,包括财政补贴、低息贷款和就业支持,以缓解企业和个人的压力。

尽管部分国家逐步恢复增长,但疫情带来的长期影响仍难以完全消除,经济复苏充满变数。

4.3 社会心理与长期影响分析

疫情不仅影响身体健康,也深刻改变了人们的心理状态,焦虑、抑郁和孤独感在人群中显著增加。

长时间的隔离和社交限制让许多人感到与社会脱节,心理健康问题成为新的公共议题。

教育、工作和家庭关系都因疫情发生改变,远程办公、线上教育逐渐成为常态。

社会信任度受到影响,部分人对政府、媒体和科学机构产生怀疑,信息传播变得更加复杂。

这些变化将长期影响社会结构和文化习惯,促使人们重新思考人与人之间的连接方式。

5. 疫情经验总结与未来展望

5.1 疫情管理中的教训与改进方向

疫情初期,许多国家在应对突发公共卫生事件时显得准备不足,缺乏快速反应机制和透明的信息沟通。

数据统计和报告体系存在不一致,导致全球范围内对疫情严重程度的判断出现偏差,影响了国际协作效率。

社会动员能力和公众配合度成为疫情防控的关键因素,部分国家因信息不透明引发民众恐慌和社会动荡。

医疗资源分配不均的问题在疫情中被放大,暴露了全球公共卫生体系的脆弱性。

未来需要建立更高效、透明、协同的全球公共卫生管理体系,提升各国在突发事件中的应变能力。

5.2 全球合作与疫情防控体系建设

疫情暴露出国际合作的重要性,疫苗研发、数据共享和医疗物资调配成为全球关注的焦点。

世界卫生组织在协调全球抗疫行动中发挥了重要作用,但其权威性和执行力也受到挑战。

各国在疫情防控中逐渐意识到,单靠国内措施难以有效遏制病毒传播,必须加强跨国协作。

建立统一的全球健康监测系统和应急响应机制,有助于提高未来应对类似危机的能力。

国际社会应推动建立更加公平、可持续的全球公共卫生治理体系,确保每个国家都能获得必要的支持和资源。

5.3 新冠疫情后的世界格局与公共卫生政策演变

疫情加速了全球政治经济格局的变化,国家间关系重新调整,国际合作模式面临新挑战。

公共卫生安全成为国家安全的重要组成部分,各国开始加大对医疗基础设施和科研投入的重视。

长期来看,疫情防控将从短期应急转向常态化管理,公共卫生政策需要更具前瞻性和灵活性。

教育、就业、医疗等领域的改革正在逐步推进,以适应后疫情时代的社会需求。

未来的公共政策将更加注重以人为本,强调科技赋能与人文关怀并重,构建更具韧性的社会体系。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!