疫情为什么不禁止境外输入,为什么中国允许境外输入

1. 疫情背景下中国为何不完全禁止境外输入

疫情发生以来,全球多个国家和地区都采取了严格的边境管控措施。然而,中国并没有选择全面禁止境外人员和物资的进入。这个决定背后,有着多方面的考量。

- 国际合作与全球抗疫形势的考量是重要原因之一。在全球化时代,国家之间的联系日益紧密,疫情的传播也不受国界限制。中国作为负责任的大国,积极参与国际抗疫合作,推动疫苗研发、共享病毒数据,并在关键时刻向多国提供援助。如果完全关闭国门,不仅会影响国际关系,也可能会让全球抗疫工作陷入困境。

- 经济开放与贸易往来的现实需求同样不可忽视。中国是世界第二大经济体,对外贸易和投资活动频繁。许多企业依赖海外供应链,尤其是制造业和科技行业。如果全面禁止境外输入,将对国内经济造成严重冲击,影响就业和社会稳定。因此,在确保安全的前提下,保持一定的开放度,有助于维持经济活力。

- 境外输入疫情对国内防控体系的挑战与应对措施也是决策的重要因素。虽然境外输入病例可能带来新的风险,但中国已经建立了一套相对完善的防疫机制,包括入境检测、隔离管理、流调追踪等。这些措施有效降低了输入病例对国内疫情防控的影响,使得“有限开放”成为可能。

2. 中国允许境外输入疫情的政策原因分析

面对全球疫情的持续发展,中国并未采取全面封锁国门的极端措施,而是选择在科学研判的基础上,对境外输入进行合理管控。这一政策背后,有着明确的逻辑和现实依据。

- 政策制定背后的科学依据与数据支持是关键因素。中国政府在制定防疫政策时,高度重视数据分析和流行病学研究。通过监测全球疫情动态、评估病毒变异情况以及结合国内防控能力,逐步形成了一套符合国情的防疫策略。这种基于数据的决策方式,让政策更具针对性和可操作性。

- 对国际人员流动的合理管控与分级管理机制是保障安全的重要手段。中国并未一刀切地放开边境,而是根据疫情形势和国家间的关系,实施差异化的入境管理措施。例如,针对高风险地区采取更严格的检测和隔离要求,而对低风险地区则适当放宽限制。这种灵活的管理方式,既保证了安全,又兼顾了人员往来的需求。

- 防控政策的动态调整与灵活性是应对复杂局势的核心。疫情变化迅速,防控政策也需要随之调整。中国在实践中不断优化防疫措施,如调整核酸检测频次、更新隔离政策、提升疫苗接种覆盖率等。这种动态调整的能力,使得防疫工作能够紧跟形势,减少不必要的社会成本。

3. 境外输入疫情对中国疫情防控的影响与反思

境外输入疫情虽然在一定程度上增加了国内防控的复杂性,但也促使中国不断优化防疫体系,提升应对能力。这一过程中的挑战和经验,为未来的疫情防控提供了重要参考。

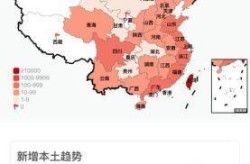

- 输入病例对国内疫情传播的潜在风险不容忽视。随着国际人员流动的恢复,境外输入病例可能带来新的病毒变异株,增加本地传播的可能性。尤其是在防控措施相对宽松的时期,一旦出现漏检或管理疏忽,就可能引发局部疫情反弹。这种风险提醒我们,必须保持高度警惕,不能因一时的稳定而放松警惕。

- 国内防疫体系在应对输入疫情中的表现与改进空间值得深入思考。从核酸检测到隔离观察,从流调追踪到疫苗接种,整个系统在面对输入病例时展现了较强的反应能力。但同时也暴露出一些问题,如部分地区检测资源不足、信息共享不畅、基层执行力度不一等。这些问题的解决,需要进一步完善制度设计,提高整体协同效率。

- 未来疫情防控政策的优化方向与国际合作展望是关键议题。面对全球疫情的长期化趋势,中国需要在坚持科学防控的基础上,探索更加精准、高效的管理模式。同时,加强与国际社会的合作,分享防控经验,参与全球公共卫生治理,将有助于构建更安全的国际环境。这不仅是对本国人民负责,也是对全球抗疫大局的重要贡献。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!