现在全国疫情最新数据统计,中国疫情最新数据

1. 全国疫情最新数据统计:2025年6月疫情概况

1.1 2025年6月全国法定传染病总体情况分析

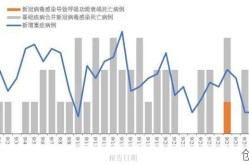

2025年6月,全国共报告法定传染病1015490例,死亡2313人。这个数字反映出当前全国范围内传染病的总体态势依然存在一定的活跃度,但相比前几个月的数据,整体呈现下降趋势。尤其是与2025年1月的338万例相比,6月的数据明显减少,说明疫情防控措施正在逐步发挥作用。

1.2 甲类与乙类传染病发病与死亡数据对比

从分类来看,甲类传染病中仅报告了2例霍乱病例,且无死亡案例。这表明甲类传染病在当前阶段并未对公共卫生构成重大威胁。而乙类传染病则报告了605192例,死亡2311人,成为主要关注点。这些数据不仅反映了乙类传染病的高发性,也突显出防控工作的紧迫性。

1.3 新冠病毒感染在疫情中的主导地位及趋势变化

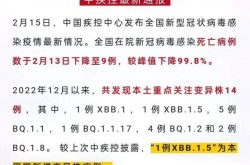

新冠病毒感染依然是全国法定传染病中发病数最高的病种。尽管其发病率在6月有所下降,但仍占据榜首位置。这一现象说明,虽然疫苗接种和防控措施取得了一定成效,但新冠病毒仍然具有较强的传播能力。未来需要持续关注病毒变异情况,并及时调整防控策略,以应对可能的新挑战。

2. 中国各省市疫情最新动态:从数据看区域差异

2.1 各省份疫情报告数据对比与趋势分析

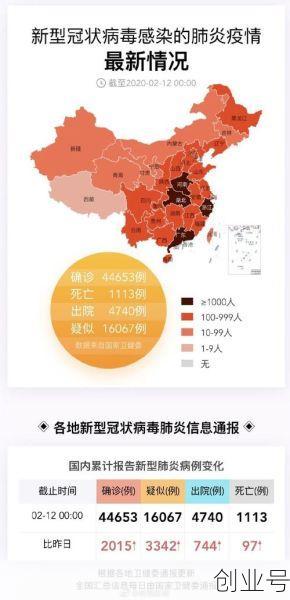

2025年6月,全国31个省份均报告了法定传染病病例,但各地的数据差异明显。例如,广东、江苏、浙江等经济发达地区,由于人口密集和交通便利,疫情报告数相对较高。而西藏、青海等西部地区,因人口稀少和地理条件限制,疫情数据则明显偏低。这种差异不仅反映了各地的实际情况,也说明疫情防控需要因地制宜。

2.2 疫情高发地区与低发地区的特征比较

疫情高发地区通常具备人口流动频繁、城市化程度高、医疗资源集中等特点。比如北京、上海、广州等一线城市,因其作为交通枢纽,更容易成为病毒传播的温床。相比之下,疫情低发地区多为农村或偏远山区,人口流动性小,感染风险较低。但这也意味着,这些地区在应对突发疫情时可能缺乏足够的医疗资源和应急能力。

2.3 区域性防控措施对疫情的影响探讨

不同地区的防控措施直接影响了疫情的发展趋势。一些省份通过严格的核酸检测、健康码管理以及社区网格化管理,有效遏制了疫情扩散。例如,四川、湖南等地在2025年6月的疫情数据明显低于前几个月,显示出政策落实的效果。而部分省份因防控措施执行不到位,导致疫情反复,给当地居民带来了更大的健康压力。

3. 全国疫情实时数据统计与未来防控展望

3.1 基于历史数据的疫情发展趋势预测

2025年6月,全国法定传染病报告数为1015490例,死亡2313人。相比5月的1077760例和4月的866477例,6月的数据有所下降,显示出疫情在逐步趋稳。从全年趋势来看,1月达到峰值,随后几个月呈现波动下降趋势。这种变化可能与季节性因素、防控措施的持续落实以及公众防护意识提升有关。若继续保持当前防控力度,未来疫情可能会维持在较低水平。

3.2 当前疫情防控政策的有效性评估

2025年6月,新冠感染仍位列发病数前五位,但其占比相较于前期有所下降。这说明当前的防控政策在一定程度上发挥了作用。例如,核酸检测常态化、重点场所健康管理、疫苗接种推进等措施,有效降低了传播风险。同时,各地对高发传染病如病毒性肝炎、肺结核的监测和干预也取得了一定成效。这些政策的实施不仅提升了公共卫生管理水平,也让民众对疫情有了更清晰的认知和应对能力。

3.3 未来疫情监测与应对策略建议

面对未来可能出现的疫情波动,建立更加灵敏的监测系统至关重要。通过大数据分析、人工智能辅助预警,可以提前发现潜在风险点,做到早发现、早处置。此外,加强基层医疗能力建设,提高偏远地区应急响应速度,也是未来防控工作的重点。同时,推动全民健康教育,增强个人防护意识,将有助于构建更稳固的防疫防线。只有多方协同发力,才能确保疫情形势长期稳定可控。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!