今年9月才是疫情的开始,疫情开始的那一年

1. 今年9月才是疫情的开始:美国疫情溯源新发现

1.1 美国疫情可能始于2019年9月的科学依据

最新研究显示,美国疫情在2019年9月前后已经出现。这一结论基于对多个州的流行病学数据进行深入分析,结合大数据建模技术,揭示了疫情早期传播的可能性。这些数据表明,美国东北部12州中,部分地区的首例感染时间早于官方记录的2020年1月20日。这种提前的时间点引发了对疫情起源时间的重新思考。

1.2 大数据建模分析揭示疫情早期传播轨迹

通过大数据建模,研究人员能够追踪疫情的早期传播路径。这项技术不仅提高了对疫情发展时间线的准确性,还帮助科学家更早地识别潜在的感染源和传播模式。模型结果显示出美国部分地区在2019年8月至10月之间存在较高的感染概率,这为后续的疫情溯源提供了重要参考。

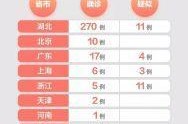

1.3 美国东北部12州疫情爆发时间线解析

美国东北部12州的疫情爆发时间线显示,不同地区在2019年4月至11月之间出现了感染的可能性。罗德岛州的最早日期为2019年4月26日,而特拉华州则最晚至2019年11月30日。这些数据与美国官方公布的全美首例确诊日期相比,明显提前,进一步支持了疫情可能早在2019年9月就开始流行的假设。

2. 疫情开始的那一年:2019年的全球疫情背景

2.1 2019年全球公共卫生体系现状

2019年,全球公共卫生体系正面临多重挑战。尽管各国在传染病防控方面已有一定积累,但面对新型病毒时仍显不足。许多国家的医疗资源分布不均,基层防疫能力薄弱,导致对突发疫情的反应速度和应对效率存在局限。这一时期的公共卫生系统尚未完全准备好迎接一场全球性大流行。

2.2 国际社会对传染病的监测与应对机制

2019年,国际社会对传染病的监测和应对机制正在逐步完善。世界卫生组织(WHO)和其他国际机构持续推动全球合作,加强疾病预警系统的建设。然而,由于信息共享不够及时、数据透明度不足,部分地区的疫情早期迹象未能被迅速识别和响应,为后续的疫情扩散埋下隐患。

2.3 2019年世界重大疫情回顾与对比

2019年,全球范围内并未出现大规模传染病爆发,但一些局部疫情仍值得关注。例如,非洲部分地区出现了埃博拉病毒的零星病例,中东地区也经历了流感等呼吸道疾病的季节性高峰。这些疫情虽未达到全球大流行的规模,但为后来的新冠疫情提供了重要的经验教训,促使各国重新审视自身的防疫体系和国际合作模式。

3. 中国疫情起源时间推断:2019年12月下旬

3.1 武汉与浙江首例感染时间点分析

武汉作为新冠疫情的首发地,其疫情时间线一直备受关注。根据最新的研究数据,武汉市首例感染发生概率50%的日期被推算为2019年12月20日。这意味着在这一时间段内,病毒已经在当地开始传播。同样,浙江省的首例感染时间点被推算为2019年12月23日,进一步佐证了中国疫情可能在12月下旬已经悄然展开。

3.2 流行病学调查与计算模型的结合验证

为了更准确地判断疫情的起源时间,研究人员将流行病学调查结果与大数据计算模型相结合。这种跨学科的方法提高了判断的科学性和准确性。通过对病例分布、接触史和传播路径的分析,研究团队确认了2019年12月下旬是中国疫情开始流行的合理时间窗口。这一结论也得到了多个独立研究的支持,增强了可信度。

3.3 中国疫情初期防控措施的反思与评估

疫情初期,中国的防控措施在一定程度上有效遏制了病毒的扩散。然而,由于当时对病毒的认知有限,部分地区的应对仍显滞后。回顾这段历史,有助于我们更好地理解当时决策背后的考量,并为未来的公共卫生管理提供参考。同时,这也提醒我们在面对未知病毒时,需要更加迅速、灵活和科学的应对策略。

4. 新冠疫情起源时间研究的意义与影响

4.1 对疫情防控策略的启示

疫情起源时间的研究为后续的防控策略提供了重要参考。了解病毒最早传播的时间点,有助于更准确地评估疫情的发展轨迹和传播速度。这一信息可以帮助各国在面对类似疫情时,提前部署资源、优化监测体系,从而减少疫情带来的冲击。通过回顾过去,我们能更好地规划未来。

4.2 对全球疫情溯源工作的推动作用

明确疫情的起源时间,是全球疫情溯源工作的重要一步。这不仅有助于厘清病毒的传播路径,还能促进国际社会在数据共享、科研合作等方面的进一步深化。随着更多国家和地区加入溯源研究,全球范围内的信息互通将更加高效,为应对未来的公共卫生危机打下坚实基础。

4.3 对未来传染病研究方向的影响

疫情起源时间的研究方法,如大数据建模与流行病学调查的结合,正在成为传染病研究的新范式。这种跨学科的研究方式为未来疾病的早期预警和快速响应提供了新的思路。随着技术的进步,研究人员可以更精准地预测病毒的传播趋势,从而在源头上进行干预,降低疾病对社会的冲击。

5. 过去250年全球重大疫情回顾

5.1 鼠疫、霍乱、流感等历史疫情分析

鼠疫是人类历史上最致命的传染病之一,最早可追溯到公元前5世纪。最著名的爆发发生在14世纪的“黑死病”,导致欧洲近三分之一人口死亡。这场疫情不仅改变了人口结构,也深刻影响了社会制度和宗教信仰。

霍乱则在19世纪多次席卷全球,尤其是1831年的第一次大流行,从印度传播到欧洲和北美,造成数百万人死亡。霍乱的爆发揭示了公共卫生系统的重要性,推动了城市供水和污水处理系统的建立。

流感同样对人类社会造成深远影响,1918年的“西班牙流感”是20世纪最严重的疫情之一,感染人数超过五亿,死亡人数达5000万至1亿。这次疫情暴露了当时医疗体系的脆弱性,也促使各国开始重视公共卫生建设。

5.2 不同疫情对人类社会的影响比较

鼠疫带来的不仅是死亡,还有对社会秩序的冲击。人们在恐惧中迁徙、隔离,甚至引发宗教狂热和排外情绪。霍乱则更多地反映了工业化进程中公共卫生的缺失,推动了城市基础设施的改革。

流感的影响则更加广泛,它不仅改变了医学研究方向,还影响了国际政治格局。例如,西班牙流感期间,许多国家为了掩盖疫情,选择不公开信息,这种做法在后来的公共卫生危机中被反复提及。

这些疫情虽然发生时间不同,但都对人类社会产生了深远影响,从经济到文化,从政治到科技,留下了不可磨灭的印记。

5.3 历史经验对现代防疫的借鉴意义

回顾历史,可以发现每一次重大疫情都带来了新的挑战和机遇。鼠疫促使人们开始关注卫生条件,霍乱推动了公共卫生系统的建立,流感则加速了全球医疗合作的发展。

现代防疫体系在很大程度上是基于这些历史经验建立起来的。例如,疫苗的研发、传染病监测网络的构建、国际合作机制的形成,都是对过去教训的总结和应用。

通过学习历史,我们能更清楚地认识到疫情防控的重要性,并为未来的公共卫生事业提供宝贵的经验和启示。

6. 疫情溯源研究的技术手段与方法

6.1 大数据建模在疫情溯源中的应用

大数据建模成为疫情溯源的重要工具,通过分析海量数据,研究人员能够推测疫情的可能爆发时间与传播路径。这种技术不仅提高了研究效率,还增强了结果的可信度。例如,通过对美国东北部12州的感染时间进行建模,科学家发现疫情可能早在2019年9月就已经开始。

6.2 流行病学调查与基因测序技术的结合

流行病学调查与基因测序技术的结合为疫情溯源提供了更全面的信息。通过分析病毒基因序列,科学家可以追踪病毒的起源和变异过程。同时,流行病学调查则帮助确定感染者的活动轨迹和接触史,两者相辅相成,提升了研究的准确性。

6.3 跨学科合作推动疫情研究发展

疫情溯源研究涉及多个学科领域,包括医学、生物学、统计学和计算机科学等。跨学科合作使得研究人员能够从不同角度出发,共同解决复杂的疫情问题。这种协作模式不仅加快了研究进程,也为未来的疫情防控提供了更多可能性。

7. 全球疫情发展的不同路径与应对差异

7.1 美国与中国的疫情发展对比

美国疫情的早期迹象在2019年9月前后就已经显现,而中国疫情则在2019年12月下旬开始扩散。这种时间上的差异导致了两国在疫情初期应对策略的不同。美国在疫情爆发初期并未立即采取严格的防控措施,而中国则在疫情初期迅速启动了应急响应机制。

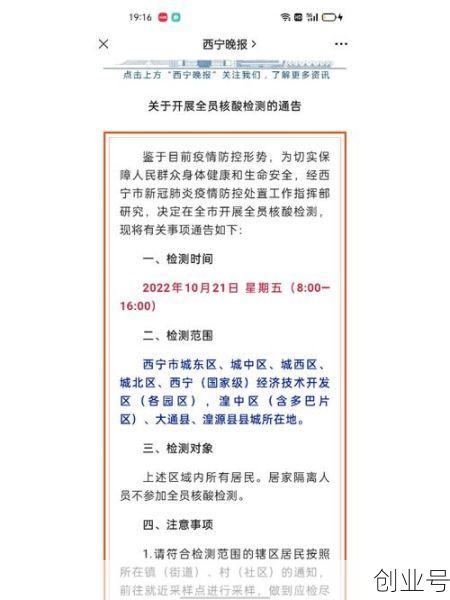

7.2 不同国家疫情应对政策的效果分析

各国在疫情应对上的政策差异直接影响了疫情的发展态势。例如,中国通过严格的封控和大规模核酸检测,在短时间内控制了疫情的蔓延。相比之下,美国在疫情初期的反应较为迟缓,导致病毒在全国范围内快速传播。这些不同的应对方式反映了各国公共卫生体系、社会文化以及政府决策风格的差异。

7.3 国际协作在疫情防控中的重要性

疫情是全球性问题,任何国家都无法单独应对。国际间的合作对于信息共享、疫苗研发和防疫物资调配至关重要。在全球疫情爆发后,多国通过世卫组织等平台加强了沟通与协作,推动了全球范围内的防疫工作。这种合作模式为未来应对类似危机提供了宝贵的经验。

8. 从历史到现实:疫情研究与未来展望

8.1 疫情溯源研究对未来公共卫生的意义

疫情溯源不仅是对过去事件的回顾,更是为未来公共卫生体系提供重要参考。通过分析2019年疫情的早期传播路径,可以更早发现潜在风险,提前部署防控措施。这种研究方法为建立更高效的预警系统打下基础,帮助各国在面对新型传染病时反应更快、应对更精准。

8.2 人工智能与大数据在疫情预警中的前景

随着科技的进步,人工智能和大数据技术正在成为疫情预警的重要工具。通过对历史数据的深度挖掘,AI可以识别出潜在的疫情爆发趋势,帮助政府和卫生机构做出科学决策。例如,基于大数据建模的疫情溯源研究已经证明了其在预测病毒传播方面的有效性,未来这一技术将更加成熟并广泛应用于全球防疫体系中。

8.3 构建全球疫情监测与响应体系的建议

疫情无国界,构建一个高效、透明的全球疫情监测与响应体系是当务之急。各国应加强信息共享,打破数据壁垒,推动国际间的技术合作。同时,建立统一的疫情报告标准,提升全球范围内的应急响应速度。只有通过全球协作,才能真正实现对传染病的有效防控,避免类似新冠疫情再次大规模爆发。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!