印度疫情为何突然消失,三年的疫情为什么突然就消失了

1. 印度疫情为何突然消失:背景与现状

1.1 全球疫情形势下的印度特殊性

- 2020年全球疫情爆发,印度作为人口大国,初期疫情相对平稳,但到了2021年第二波疫情暴发时,情况急转直下。

- 印度的疫情发展与其他国家存在明显差异,尤其是在数据统计和防疫措施上,引发外界广泛讨论。

- 在全球疫情持续蔓延的背景下,印度疫情为何会突然“消失”,成为国际社会关注的焦点。

1.2 印度疫情数据的争议与真实性探讨

- 印度官方公布的数据一直受到质疑,许多专家认为实际感染人数远高于官方统计。

- 由于检测能力有限、地区发展不平衡,部分地区的疫情数据可能被低估或遗漏。

- 国际机构对印度疫情数据的透明度提出批评,认为其缺乏足够的独立核查机制。

- 这种数据不透明的现象,让外界难以准确判断印度疫情的真实状况。

- 印度政府在疫情管理上的态度也影响了公众对数据的信任程度。

2. 群体免疫:印度疫情消退的关键因素之一

2.1 血清调查揭示的抗体水平

- 印度多个地区的血清调查显示,超过67%的人群体内存在新冠病毒抗体。

- 这一数据表明,印度社会中已有相当一部分人对病毒具备一定的免疫力。

- 抗体的存在可能在一定程度上减缓了病毒的传播速度,成为疫情消退的重要背景。

- 不同地区抗体水平差异较大,但整体趋势显示群体免疫正在形成。

- 这种免疫状态为后续疫情的控制提供了基础支撑。

2.2 第二波疫情后免疫屏障的形成

- 印度第二波疫情暴发时,感染人数激增,死亡率也大幅上升。

- 但这波疫情过后,大量人群被感染并康复,形成了较为广泛的免疫屏障。

- 医学专家指出,这种自然免疫过程虽然代价巨大,但也带来了潜在的保护效果。

- 部分专家认为,这种免疫屏障可能是疫情迅速消退的重要原因。

- 尽管如此,这种免疫并不意味着完全安全,仍需持续关注病毒变异情况。

2.3 群体免疫对疫情传播的影响分析

- 群体免疫一旦形成,病毒的传播链条就会受到抑制,感染速度明显下降。

- 在印度部分地区,疫情数据的快速下降与群体免疫的建立密切相关。

- 专家指出,群体免疫并非万能,但它确实降低了病毒的扩散能力。

- 这种现象在其他经历过大规模感染的国家也有类似表现。

- 然而,群体免疫的效果会随着时间推移而减弱,需要结合疫苗接种等手段加以巩固。

3. 病毒变异:是否推动了疫情的快速消退?

3.1 新型变种病毒的出现与传播特点

- 印度疫情在第二波之后,出现了多个新型病毒变种。

- 这些变种具备更强的传染性,导致家庭内部感染率显著上升。

- 一些变种病毒在短时间内迅速扩散,影响了整个社会的防疫节奏。

- 变种病毒的传播模式不同于原始毒株,使得疫情数据呈现复杂变化。

- 部分专家认为,变种病毒可能加速了疫情的自然消退过程。

3.2 变异病毒的传染性与致病力变化

- 印度出现的某些变异病毒具有更高的传染性,使得感染者数量短期内激增。

- 这些病毒在人群中传播速度更快,但部分病例的症状较轻。

- 有研究指出,变异病毒的致病力可能有所下降,降低了重症和死亡率。

- 传染性强但致病力弱的病毒,可能在短期内形成“高传播、低危害”的局面。

- 这种变化对疫情走向产生了重要影响,也引发了医学界的关注。

3.3 变异病毒对疫情趋势的潜在影响

- 变异病毒的出现可能让疫情进入一个新的阶段,改变了原有的传播路径。

- 一些地区在变异病毒流行后,疫情数据明显下降,似乎出现了“拐点”。

- 专家推测,病毒变异可能促使免疫系统更快地适应,从而减少后续感染。

- 不过,变异病毒也可能带来新的挑战,例如疫苗效果减弱或二次暴发风险。

- 国际社会持续关注印度疫情变化,试图从病毒变异中寻找疫情消退的线索。

4. 防疫措施放松与社会活动恢复

4.1 疫情高峰后的政策调整

- 印度疫情在去年9月达到顶峰后,政府开始逐步调整防疫政策。

- 一些地区取消了严格的封锁措施,允许部分商业和公共服务恢复运营。

- 政策变化的背后,是疫情数据的明显下降,但这一现象也引发了广泛讨论。

- 部分专家认为,政策放松可能加速了社会活动的回归,但也埋下了隐患。

- 政府希望借此推动经济复苏,同时缓解民众长期隔离带来的心理压力。

4.2 宗教、政治与文化活动的重启

- 印度宗教节日如排灯节、恒河沐浴等,在疫情缓和后重新开放。

- 大规模宗教集会吸引了成千上万的信徒参与,成为社会活动恢复的标志。

- 政治集会同样频繁出现,尤其是选举期间,人群聚集现象普遍。

- 文化庆典和婚礼等活动逐渐恢复,社交生活重回正轨。

- 这些活动的重启,不仅改变了人们的生活方式,也对疫情数据产生了影响。

4.3 社会聚集行为对疫情数据的影响

- 大量人群聚集在室内或室外场所,增加了病毒传播的风险。

- 虽然疫情数据下降,但实际感染人数可能并未真正减少。

- 社会活动的恢复,使得病毒更容易在人群中扩散。

- 一些专家指出,数据下降可能是统计偏差或监测不足造成的假象。

- 在防疫措施放松的情况下,如何平衡社会活动与疫情防控,成为关键问题。

5. 疫苗接种:印度应对疫情的重要手段

5.1 疫苗接种计划的推进情况

- 印度政府在疫情初期迅速启动了全国范围内的疫苗接种计划。

- 通过“新冠疫苗接种计划”(COWIN)平台,逐步扩大接种覆盖范围。

- 接种工作从医护人员、老年人和高风险人群开始,逐步扩展到普通民众。

- 虽然起步较早,但实际接种速度和覆盖率仍面临挑战。

- 政府希望通过大规模接种提升全民免疫力,为疫情控制提供保障。

5.2 牛津-阿斯利康疫苗在印度的应用

- 印度本土生产的牛津-阿斯利康疫苗成为主要接种选择之一。

- 这款疫苗在印度的供应量大,价格相对较低,适合大规模推广。

- 疫苗的运输和储存条件较为灵活,适合印度复杂的地理环境。

- 在第二波疫情中,该疫苗被广泛用于一线医护人员和高危群体。

- 但疫苗的保护效果和持续时间仍是公众关注的重点问题。

5.3 接种率低与群体免疫之间的矛盾

- 尽管印度疫苗接种数量超过1.2亿剂,但整体接种率仍低于预期。

- 相比于其他国家,印度的接种速度和覆盖率显得相对滞后。

- 部分地区因基础设施不足或民众信任度低,接种进展缓慢。

- 接种率低意味着无法形成有效的群体免疫屏障,病毒仍有传播空间。

- 如何提高接种率,成为印度疫情防控的关键议题。

6. 数据瞒报与统计偏差:真相何在?

6.1 官方数据与实际感染人数的差距

- 印度官方公布的疫情数据一直受到质疑,许多专家认为真实感染人数远高于报告数字。

- 检测能力不足、样本选择偏差以及检测范围有限,导致数据存在严重滞后和遗漏。

- 一些地区甚至没有足够的医疗资源进行大规模核酸检测,使得疫情情况难以准确掌握。

- 公众对政府数据的信任度下降,更多人倾向于相信民间调查或独立研究结果。

- 这种数据不透明不仅影响国内防疫决策,也给国际社会带来困惑和误解。

6.2 地方政府与中央政府的数据差异

- 印度各邦政府在疫情数据统计上存在明显差异,中央政府与地方之间的信息不对称问题突出。

- 部分地方政府出于政治或经济考虑,可能选择性地上报数据,以维持社会秩序和经济活动。

- 中央政府虽然统一管理疫苗接种和防疫政策,但在疫情数据汇总时仍面临挑战。

- 这种数据割裂现象让全国范围内的疫情趋势难以形成一致判断。

- 如何实现数据共享和统一标准,成为印度疫情防控中亟待解决的问题。

6.3 国际机构对印度疫情数据的质疑

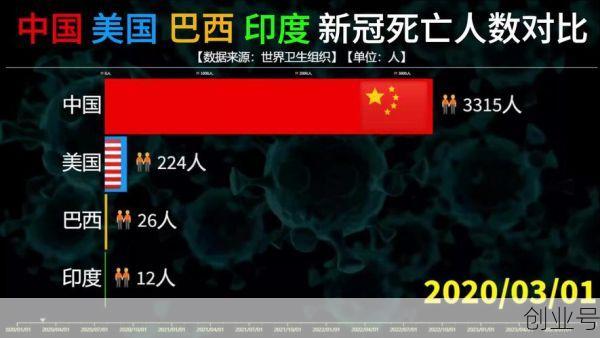

- 世界卫生组织和其他国际机构多次指出,印度的疫情数据可能存在严重低估。

- 一些独立研究机构通过血清调查和死亡率分析,推测印度的实际感染人数远超官方数据。

- 国际社会对印度疫情的真实情况缺乏清晰认知,影响了全球防疫合作和资源调配。

- 印度政府对此类质疑反应冷淡,进一步加剧了外界对其数据透明度的担忧。

- 要想赢得国际信任,印度需要加强数据公开力度,并接受第三方核查。

7. 社会环境与免疫力的关联性

7.1 印度长期生活条件对免疫系统的影响

- 印度的居住环境复杂多变,从城市高楼到乡村贫民窟,生活环境差异巨大。

- 长期暴露在污染、高温、潮湿等不利条件下,人体免疫系统可能逐渐适应并强化。

- 一些研究指出,印度人因频繁接触各种病原体,免疫系统在不断“训练”中变得更加敏感和高效。

- 这种长期的环境压力可能让部分人群在面对新冠病毒时表现出更强的抵抗力。

- 不同地区的生存条件差异,也导致了免疫能力的区域化分布。

7.2 脏乱差环境与疾病抵抗力的关系

- 印度部分地区卫生条件较差,垃圾处理不规范、饮用水不安全等问题普遍存在。

- 尽管这些因素可能增加传染病风险,但也促使居民在日常生活中形成较强的抗病意识。

- 一些专家认为,长期生活在高感染风险环境中的人群,其免疫系统可能更早地建立防御机制。

- 这种“自然选择”过程可能让部分印度人具备更高的疾病耐受力。

- 但同时也带来健康隐患,如慢性炎症和免疫系统紊乱等问题。

7.3 不同地区免疫能力的对比分析

- 北部地区由于人口密集、交通便利,疫情传播速度较快,但免疫屏障也较早形成。

- 南部沿海地区气候相对温和,医疗资源较为充足,疫情控制效果较好。

- 西部大城市如孟买和古吉拉特邦,因经济活跃、人员流动频繁,疫情波动较大。

- 东部农村地区因医疗条件有限,疫情数据难以准确反映真实情况。

- 各地区免疫能力的差异,使得印度整体疫情趋势更加复杂和难以预测。

8. 政府政策与疫情管理的反思

8.1 政府在疫情控制中的角色与责任

- 印度政府在疫情初期的应对措施不够迅速,导致病毒快速传播。

- 疫情高峰期时,医疗资源严重不足,医院床位、氧气供应和医护人员都面临巨大压力。

- 政府在信息传递和公众教育方面存在明显短板,未能及时引导民众做好防护。

- 一些地方政府在执行防疫政策时缺乏统一标准,造成地区间防疫效果差异较大。

- 政府的决策失误和资源分配不均,成为疫情失控的重要原因之一。

8.2 数据透明度与公众信任问题

- 印度官方发布的疫情数据一直受到质疑,被认为存在瞒报和低报现象。

- 地方政府与中央政府之间在数据统计上存在分歧,影响了整体疫情评估。

- 国际机构对印度疫情数据的真实性提出批评,认为实际感染人数远高于官方数字。

- 数据不透明加剧了民众的恐慌情绪,也削弱了政府的公信力。

- 公众对政府的信任度下降,使得防疫措施的执行难度进一步加大。

8.3 对未来疫情防控的启示与建议

- 印度需要建立更加科学和透明的疫情监测体系,确保数据真实可靠。

- 政府应加强基层医疗能力建设,提升应对突发公共卫生事件的能力。

- 在制定防疫政策时,应充分考虑不同地区的实际情况,避免“一刀切”做法。

- 提高疫苗接种率是长期防控的关键,需加快疫苗生产和分发进度。

- 加强国际合作,借鉴其他国家的成功经验,提升印度在全球公共卫生治理中的地位。

9. 印度疫情突然消失的综合分析与展望

9.1 多因素交织下的疫情变化

- 印度疫情的突然消退并非单一原因导致,而是多种因素共同作用的结果。

- 群体免疫、病毒变异、防疫政策调整、数据统计偏差等都对疫情走向产生了影响。

- 这些因素相互关联,形成复杂的疫情演变路径,使得外界难以准确判断真实情况。

- 一些专家认为,印度疫情的“消失”可能是表面现象,实际感染人数依然很高。

- 印度社会的特殊性,如人口密度高、医疗资源有限、信息透明度低,进一步增加了疫情分析的难度。

9.2 国际社会的关注与研究动向

- 全球多国关注印度疫情的变化,试图从中寻找疫情防控的启示。

- 世界卫生组织和多个国际研究机构对印度疫情数据提出质疑,并呼吁加强合作。

- 一些国家开始重新评估印度疫情的真实情况,以调整自身的防疫策略。

- 印度疫情的异常变化引发学界广泛讨论,成为全球公共卫生领域的重要议题。

- 国际社会希望印度能提高数据透明度,为全球疫情防控提供更可靠的信息支持。

9.3 未来印度疫情发展趋势预测

- 印度疫情的未来走向仍存在不确定性,可能面临新一轮反弹风险。

- 如果疫苗接种率持续偏低,疫情可能会在部分地区再次爆发。

- 病毒变异的可能性依然存在,新的变种可能带来新的挑战。

- 社会活动的恢复和人口流动的增加,可能对疫情控制构成压力。

- 印度需要建立更完善的公共卫生体系,才能有效应对未来的疫情变化。

(印度疫情为何突然消失,三年的疫情为什么突然就消失了)

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!