中国居民膳食指南2016,中国居民膳食指南(2016)

1. 《中国居民膳食指南(2016)》核心内容解析

1.1 一般人群膳食指南的六项核心建议

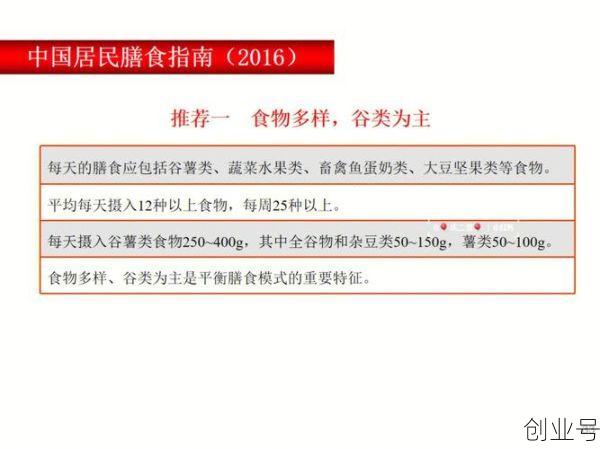

食物多样,谷类为主。这是基础原则,强调日常饮食应包含多种食物,尤其是谷物类,为身体提供充足的能量和营养。

吃动平衡,健康体重。鼓励人们在合理饮食的同时,保持适量运动,控制体重,避免肥胖带来的健康风险。

多吃蔬果、奶类、大豆。这些食物富含维生素、矿物质和蛋白质,有助于增强免疫力,预防慢性病。

(中国居民膳食指南2016,中国居民膳食指南(2016))

(中国居民膳食指南2016,中国居民膳食指南(2016))适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉。推荐摄入优质蛋白来源,但要注意控制摄入量,避免过量脂肪和胆固醇。

少盐少油,控糖限酒。减少高盐、高油、高糖食品的摄入,有助于降低高血压、糖尿病等疾病的发生率。

杜绝浪费,兴新食尚。倡导节约粮食,培养良好的饮食习惯,推动社会形成绿色健康的饮食风尚。

1.2 特定人群的个性化饮食指导

孕妇与哺乳期妇女。需要增加蛋白质、铁、钙等营养素的摄入,确保胎儿和婴儿的健康成长。

2岁以下婴幼儿。饮食要以母乳或配方奶为主,逐步引入辅食,注意营养均衡和消化能力。

2-6岁学龄前儿童。饮食应多样化,保证足够的能量和营养,促进身体和智力发育。

7-17岁儿童少年。处于生长发育关键期,需注重蛋白质、钙、铁等营养素的摄入,支持骨骼和大脑发育。

老年人。应选择易消化、营养密度高的食物,预防骨质疏松和心血管疾病。

素食者。需特别注意蛋白质、维生素B12、铁等营养素的补充,避免营养不良。

1.3 平衡膳食实践与日常饮食搭配

制定合理的三餐结构。早餐应丰富多样,午餐营养均衡,晚餐清淡易消化,避免暴饮暴食。

注重食材搭配。合理组合主食、蔬菜、肉类和豆制品,提升整体营养水平。

科学设计一日食谱。根据个人需求和活动量调整饮食,确保摄入足够热量和营养。

灵活调整饮食计划。根据不同季节、身体状况和个人偏好,适当调整食物种类和比例。

养成良好饮食习惯。规律进餐、细嚼慢咽、不过量进食,有助于维持身体健康。

2. 可视化工具助力科学膳食

2.1 膳食宝塔、餐盘与算盘的使用方法

膳食宝塔是《中国居民膳食指南(2016)》中最直观的视觉工具,通过分层结构展示各类食物的推荐摄入比例。最底层是谷物类,向上依次为蔬菜水果、鱼蛋奶、坚果和油脂,顶层则是水和运动建议。这种设计帮助人们快速了解每日饮食的基本构成。

平衡膳食餐盘则更贴近日常用餐场景,将餐盘分为三部分:一半是蔬菜和水果,四分之一是蛋白质来源,剩下的四分之一是主食。这样的布局让每餐都能保持营养均衡,适合家庭和个人日常使用。

儿童平衡膳食算盘专为学龄前儿童设计,用算盘的形式将不同食物类别按比例分配,让孩子在玩耍中学习如何选择健康的食物,培养良好的饮食习惯。

2.2 图形工具在健康教育中的应用价值

提升信息传递效率。传统文字说明可能让人感到枯燥,而图形工具能以更直观的方式传达复杂的信息,让不同年龄和文化背景的人都能轻松理解。

增强记忆效果。视觉化内容更容易被大脑记住,尤其在推广健康饮食理念时,图形工具能有效提高公众对膳食指南的认知度和接受度。

促进家庭参与。家长可以借助这些图形工具与孩子一起规划一日三餐,让健康饮食成为家庭共同的责任和乐趣。

便于传播和推广。无论是学校、社区还是医疗机构,都可以利用这些图形工具进行健康教育,使科学膳食的理念深入人心。

支持个性化调整。图形工具不仅提供标准参考,还能根据个人需求灵活调整,比如增加蛋白质比例或减少油脂摄入,满足不同人群的饮食需求。

3. 膳食推荐量与具体实施标准

3.1 每日食物摄入量的科学依据

膳食指南中的每日摄入标准是基于大量营养学研究和人群健康数据制定的,确保居民在日常饮食中获得足够的能量和营养素。例如,建议每天摄入谷薯类250-400克,其中全谷物和杂豆类占一定比例,有助于维持肠道健康和血糖稳定。

蔬菜水果的摄入量被明确设定为每天300-500克,深色蔬菜应占一半以上。这一标准不仅满足维生素和矿物质的需求,还能有效预防慢性病的发生,提升免疫力。

奶制品和大豆类的摄入也受到高度重视。每天300克液态奶或等量奶制品,以及25-35克的大豆及坚果,能提供优质蛋白、钙和不饱和脂肪酸,对骨骼健康和心血管系统有积极作用。

蛋白质来源的选择同样有明确指导,包括鱼、禽、蛋、瘦肉等,建议适量摄入,避免过量红肉带来的健康风险。同时,鼓励增加植物性蛋白如豆类的摄入比例。

盐、油、糖的控制是保持健康的重要环节。指南建议每日盐摄入不超过5克,食用油控制在25-30克,添加糖不超过50克,这些数据直接关系到高血压、肥胖等疾病的预防。

3.2 多样化饮食的重要性与操作建议

多样化饮食是平衡营养的关键。每天至少摄入12种食物,每周不少于25种,不仅能保证营养全面,还能让饮食更有趣味性和可口性,避免单调导致的厌食或偏食问题。

合理搭配不同食物类别是实现多样化的基础。例如,早餐可以选择全麦面包、鸡蛋和牛奶,午餐加入多种蔬菜和少量肉类,晚餐则以粗粮为主,搭配豆腐或鱼类,形成完整的营养结构。

利用季节性食材可以增加饮食的多样性。根据时令选择新鲜蔬果,既能享受最佳风味,又能获取更多天然营养成分。比如夏季多吃西瓜、黄瓜,冬季则多摄入根茎类蔬菜。

尝试不同烹饪方式也是丰富饮食的好方法。蒸、煮、炖、炒等方式各有优势,适当变换可以提升食欲,同时减少油脂和盐分的使用,更符合健康饮食理念。

记录每日饮食情况有助于发现营养缺口并及时调整。可以通过手机应用或纸质笔记记录每餐内容,定期回顾,确保长期坚持均衡饮食。

4. 饮食文化与社会责任并重

4.1 珍惜食物与减少浪费的倡导

珍惜食物是饮食文化的重要组成部分。《中国居民膳食指南(2016)》强调,每个人都应树立节约意识,避免食物浪费,这是对资源的尊重,也是对未来的负责。

按需备餐是减少浪费的有效方式。家庭和餐饮机构在准备食物时,应根据实际人数和需求合理安排,避免过量采购和烹饪,让每一份食物都物尽其用。

倡导分餐制有助于提升用餐效率和卫生水平。分餐不仅能让每个人摄入适量食物,还能减少因共享餐具带来的交叉污染风险,同时也能让不同人群根据自身需求选择适合的食物。

传承传统饮食美德是社会责任的一部分。从古至今,中华民族一直有“一粥一饭当思来之不易”的观念,这种精神在现代社会依然具有重要意义,值得每一个人去践行。

推动绿色消费理念是未来发展方向。鼓励消费者选择本地、当季、无公害的食材,支持可持续农业,减少食品运输过程中的碳排放,让饮食行为更加环保和负责任。

4.2 食品标签阅读与健康选择意识提升

食品标签是了解营养信息的重要工具。通过仔细阅读包装上的营养成分表、配料表和保质期等信息,可以帮助消费者做出更健康的饮食选择。

关注热量和营养成分比例是科学饮食的基础。例如,高糖、高盐、高脂肪的食品应尽量少选,而富含蛋白质、膳食纤维和维生素的食品则应优先考虑。

识别添加剂和防腐剂是保障食品安全的关键。部分加工食品中可能含有多种化学添加剂,长期食用可能对身体造成负担,因此要学会辨别并减少这类食品的摄入。

培养健康饮食习惯需要持续学习和实践。可以通过阅读权威资料、参加健康讲座或咨询专业营养师,不断提升自身的营养知识水平,形成科学的饮食观。

健康选择不仅是个人责任,更是社会进步的体现。随着公众健康意识的提高,越来越多的人开始关注饮食质量,这将推动整个社会向更加健康、文明的方向发展。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!