中方代表赴美谈判,美国突然把大豆摆上桌!中方15字回应尽显底气

中美贸易谈判桌上,风云再起。2025年8月底,中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢赴华盛顿,与美国贸易代表格里尔及财政部高级官员进行会谈。这已是中美之间的第四轮高级别经贸磋商,但这次的气氛却有些不同。

01 热点概况,谈判背景微妙

商务部举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况。发言人宣布,商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢率团于24日至27日访问加拿大,与加方共同主持召开中加经贸联委会。

之后,李成钢一行将赴美国华盛顿会见美方相关官员。中方表达了愿与美方一道,继续发挥好中美经贸磋商机制作用,通过平等对话协商解决问题的意愿。

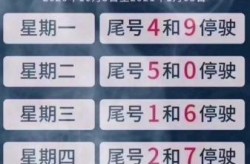

此次谈判背景颇为微妙。双方在2025年8月12日刚同意将暂停加征的24%关税措施延长90天,但同时都保留了10%的基底关税。这意味着贸易战的火种并未熄灭,只是进入了短暂的“休战期”。

02 美方临时加戏,大豆成焦点

第四轮会谈还没开始,就先热了场。这次谈判换了地点,直接搬到了美国本土——华盛顿。此前三轮都是在“第三地”日内瓦、伦敦谈的,这回美方摆出“地主姿态”,想在自家地盘上立规矩。

但真正抢戏的,是议题变化。原定讨论的还是关税和技术出口,美方突然甩出一个新问题:大豆。特朗普想让中国把美豆采购量提升到“四倍”,这不是谈判桌上的小调整,而是彻头彻尾的“换剧本”。

问题来了,大豆怎么成了焦点?背后其实是一场政治保卫战。美国大豆出口已经跌到20年最低,中国从2023年起明显转向巴西,2025年光9—10月就锁定巴西1200万吨,美豆基本被晾在一边。

豆农叫苦连天,中西部几个州的支持率眼看要松动,特朗普急了,非得把这块招牌救回来,于是,大豆就成了“救票仓”工具,硬塞进谈判清单。

03 中方冷静回应,尽显战略定力

面对美方临时加戏,中方的回应很简短。当被问及李成钢此行是否会涉及大豆议题时,外交部发言人郭嘉昆只说了15个字:“具体问题建议向中方主管部门询问。”

不否认、不承诺,留了口子。话说到这份儿上,意思很明白:你急,我不急,牌还在我手上。

中方的冷静回应背后是充分的底气。中国早已实施了“供应链多元化”战略,降低对单一市场的依赖。与欧盟、东盟、拉美的经贸合作不断深化,形成更为稳固的“全球经贸缓冲区”。

在大豆问题上,中国和巴西已经建立了稳定的农业合作机制,美豆在中国的份额从71%跌到21%,早已不是“非买不可”的角色。大豆现在对中方来说,只是个谈判的筹码,而不是必须妥协的项目。

04 稀土筹码,中美博弈的关键

特朗普这一轮操作,堪称“软硬兼施”的教科书式表演。一边叫嚣要对中国稀土磁铁加征200%关税,一边又抛出“可能与韩国总统同机访华”的话头,既打又拉。

稀土问题才是焦点中的焦点。特朗普总统曾公开表示,若中国不确保向美国稳定供应稀土磁铁,美国就可能对中国产品征收高达200%的关税。

中国在全球稀土加工领域占据主导地位,据估计高达80%以上,许多美国军工和高科技产品都依赖从中国进口的稀土材料。

稀土才是中方的底牌。美国想要稀土,尤其是军工必需的锑、锗,而中方已经对这些原材料实施出口管制。美方即便短期内放开英伟达H20芯片,也抵不过中方对稀土的“卡脖子”。

05 贸易战本质,规则之争

中美贸易战从2018年就开始了,到2025年8月还越演越烈。双方都顶着国内经济压力和国际舆论,死磕到底。

美国觉得中国经济崛起威胁到它的老大地位,尤其是制造业和技术领域。中国则认为这是美国在打压它的发展,试图维持全球经济主导权。双方都不肯让步,因为这不只是钱的问题,而是谁来定未来世界规则的争夺。

这经济战的终极目标是什么?美国想维护美元霸权和全球经济秩序。中国目标是反霸权,构建新全球经济体系。

作为世界第二大经济体和第一大制造国,中国推动产业升级,避免被收割。贸易战让中国深耕制造业,自给自足,即便全球市场乱,也能稳住。

06 欧盟“背刺”,美国孤立处境

就在中美新一轮谈判之际,欧盟直接出手背刺美国。欧盟准备针对美国互联网科技公司打出王炸!德国总理默茨也把话说开了,欧洲要寻找新的贸易伙伴,这明摆着就是向东方看齐!

欧盟启动《数字市场法》(DMA)要求美国科技巨头“拆围墙、开源数据”:苹果必须开放IOS系统接口,允许第三方设备互联;谷歌不得在搜索中优先展示自家服务。违反者最高罚年收入20%,谷歌单笔罚金可能达350亿美元。

德国总理默茨8月24日直接捅破了窗户纸:“美国已不守规则,欧洲必须寻找新伙伴!”他点名南美洲、非洲和亚洲国家,直言“当特朗普无视世贸规则时,德国乃至整个欧洲都应该寻找新的贸易伙伴。”

欧盟这套组合拳可不是临时起意,而是布局多年的“数字独立战争”。从某种程度上来说,欧盟的“叛变”就像一面镜子,照出了美国霸权的衰落:当盟友开始抢夺科技王座、当伙伴集体向东转身,美国单极霸权的丧钟,已经敲响了。

07 谈判前景,边打边谈成常态

从目前的局势看,这场华盛顿会谈,更像是一场“各怀心思”的交锋。特朗普急于促成一个表面上的突破,最好是中方象征性采购一点大豆,他就能在国内宣传“谈判成功”,安抚农场主和中西部州的选民。

至于技术出口、稀土管制这些更深层次的问题,他并不指望一次解决。中方则在观察美方的真实意图。当前的15字回应,本质上就是一种策略性冷处理——既不提前亮牌,也不给特朗普制造“中方服软”的话题空间。

这场谈判很可能不会有太多实质性成果。中方或许会象征性采购一点美豆,作为交换条件要求美方在技术出口或关税方面进行调整。但稀土、技术准入、制度性规则这些结构性分歧,短期内难以解决。

未来谈判可能延续“边打边谈”模式,地缘政治因素(如对俄伊能源制裁)或继续影响双方下一步谈判进程。

谈判桌上,中美双方各有筹码。特朗普拿着大豆和关税说事,中国握着稀土和技术进步。但真正的高手过招,从来不在桌面上。

欧盟已经用《数字市场法》向美国科技巨头出手,德国总理默茨明确表示“美国已不守规则,欧洲必须寻找新伙伴”。当传统的盟友开始转身,世界格局正在悄然改变。

中美这场贸易战,说到底是一场关于未来世界秩序的较量。不只是关税和商品,更是规则和话语权之争。谁能在这次谈判中占据主动,不仅关系到两国经济利益,更关系到未来全球贸易规则的制定权。

读者朋友们,你们怎么看这场中美贸易谈判?你觉得大豆和稀土,哪个才是真正的王牌?欢迎在评论区分享你的观点!

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!