北京新增感染者在哪个区,北京新增感染者行动轨迹

北京新增感染者区域分布情况分析

1. 朝阳区成为感染高发区域

北京新增感染者中,朝阳区始终是疫情的“重灾区”。12月6日0时至15时,朝阳区新增感染者高达437例,占全市总数的近三分之一。这反映出该区域人口密集、交通便利,也意味着人流流动频繁,增加了病毒传播的风险。

从数据来看,朝阳区不仅是感染人数最多的区域,其感染密度也明显高于其他区。特别是部分商业中心和居民小区,成为疫情扩散的重点区域。

针对这一情况,朝阳区已加强重点区域的防控措施,包括增加核酸检测频次、严格出入管理等,以遏制疫情进一步蔓延。

(北京新增感染者在哪个区,北京新增感染者行动轨迹)

(北京新增感染者在哪个区,北京新增感染者行动轨迹)

2. 其他重点区域感染数据统计

西城区、顺义区、大兴区等区域同样出现较多新增感染者。12月6日数据显示,西城区新增161例,顺义区154例,大兴区113例,这些区域的感染人数均处于较高水平。

昌平区、海淀区、东城区等区域虽然感染人数相对较少,但也不能掉以轻心。例如,昌平区在11月20日新增感染者达41例,说明该区域仍存在潜在风险。

各区的数据差异反映了疫情在不同区域的传播态势。有些区域因人员流动大而感染率高,有些则因防控措施到位而感染人数较低。

3. 区域分布对疫情防控的影响

感染者在不同区域的分布情况直接影响了防疫工作的部署。高发区域需要更严格的管控措施,如临时封控、全员核酸等,以防止疫情扩散。

区域间的疫情差异也影响了市民的生活节奏。例如,朝阳区的居民可能面临更多的出行限制,而其他区域的居民则相对自由。

通过分析区域分布,相关部门可以更有针对性地调配资源,优化防控策略,提高整体防疫效率。同时,也能帮助公众了解风险,增强自我防护意识。

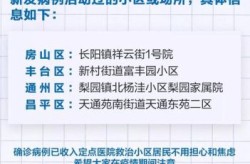

北京新增感染者所在区最新通报解读

1. 各区每日疫情通报内容解析

北京各行政区每天都会发布疫情通报,内容涵盖新增感染人数、涉及区域以及重点场所等信息。这些通报是公众了解疫情动态的重要来源。

通报中通常会列出具体新增病例的分布情况,例如朝阳区、西城区等区域的具体数字,帮助市民掌握疫情在不同地区的扩散趋势。

部分通报还会提及感染者的活动轨迹,尤其是涉及公共场所的部分,提醒市民注意防护并避免前往高风险区域。

2. 区级防控措施与应对策略

针对新增感染者的分布情况,各区纷纷出台相应的防控措施。例如,朝阳区在疫情高发时加强了社区管控和核酸检测频率。

昌平区在出现新增病例后,迅速启动应急响应机制,对重点区域进行排查,并加强对流动人口的管理。

各区的应对策略各有侧重,有的注重源头防控,有的则更关注人员流动管理,以确保疫情不进一步扩散。

3. 区域间疫情传播风险对比

不同区域的疫情传播风险存在明显差异。朝阳区因人口密集、交通便利,成为高风险区域;而部分郊区如顺义区、大兴区也因人员流动频繁而面临一定压力。

区域间的疫情数据对比有助于识别潜在风险点,为后续防疫工作提供参考。例如,昌平区在11月20日出现41例新增,说明该区域仍需持续关注。

通过对比分析,可以发现某些区域可能因特定因素(如市场、交通枢纽)而成为病毒传播的“热点”,从而采取更有针对性的防控措施。

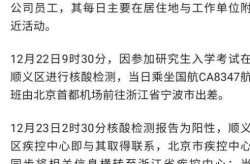

北京新增感染者行动轨迹全记录

1. 感染者日常活动范围梳理

北京新增感染者在不同区域的日常活动范围各有特点,有的集中在居民区,有的则涉及商业场所和交通枢纽。这些活动范围直接影响了疫情传播的可能性。

一些感染者居住在昌平区、朝阳区等人口密集区域,日常出行频繁,增加了与其他人的接触机会。例如,一名感染者每天骑车前往公园,步行到舞蹈培训机构,这些行为都可能成为潜在的传播节点。

部分感染者的工作地点也值得关注,如在新发地市场、岳各庄农副产品批发市场等地工作的人员,因与大量人群接触,风险较高。

2. 高风险场所与时间点分析

在感染者行动轨迹中,高风险场所往往包括超市、市场、公园、交通工具等。例如,有感染者曾在新世纪超市店购物,这种短时间内的密集接触容易引发传播。

时间点也是判断风险的重要因素。部分感染者在晚上或周末时间段外出,这类时段人流量大,感染扩散的概率也随之增加。

网约车司机作为特殊职业群体,其活动范围广、接触人群多,一旦感染,可能对更多人造成影响。因此,他们的行动轨迹需要特别关注。

3. 行动轨迹对流调工作的指导意义

感染者的行动轨迹是流行病学调查的关键信息。通过梳理他们的活动路径,可以快速锁定可能的接触者,为后续防控提供依据。

流调工作依赖于详细的行程记录,包括具体时间、地点、接触对象等。这些信息有助于判断病毒传播链,防止疫情进一步扩大。

随着技术手段的进步,越来越多的流调工作借助大数据和手机定位进行,提高了效率和准确性,也为公众提供了更及时的信息支持。

北京新增感染者详细行动轨迹查询方式

1. 官方渠道获取信息的方法

北京市卫生健康委员会官网是获取最新疫情信息的主要来源,每天会更新新增感染者的区域分布和行动轨迹。

各区卫健委也会通过官方网站、微信公众号等平台发布本辖区的疫情通报,包括感染者所在街道、社区以及活动场所。

市民可以通过关注“健康北京”官方账号,及时接收疫情动态和防控提示,确保信息获取的准确性和时效性。

2. 第三方平台提供的查询服务

一些权威新闻媒体如北京日报、新京报等,会整理并发布感染者的行动轨迹,帮助公众了解风险点。

地图类应用如高德地图、百度地图也提供疫情相关的数据查询功能,用户可以输入具体地点查看是否有感染者到访记录。

疫情信息聚合平台如“北京疫情地图”等,整合了多个来源的数据,方便市民一站式查看相关信息。

3. 如何正确使用行动轨迹信息进行自我防护

获取到感染者行动轨迹后,应第一时间核对自身是否曾到访过相同地点或时间段,避免盲目恐慌。

如果发现有潜在接触风险,应及时向社区或疾控中心报备,并按照指引进行核酸检测或隔离观察。

在日常生活中,应养成佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离的习惯,特别是在高风险场所附近活动时更需提高警惕。

北京新增感染者行为模式与风险评估

1. 感染者出行规律分析

北京新增感染者的行动轨迹显示,多数人集中在生活、工作和购物的高频区域,如商场、超市、农贸市场等。

从时间分布来看,感染者在早晚高峰时段活动频繁,尤其是通勤途中和下班后购物时间段。

部分感染者存在跨区流动现象,尤其是一些从事服务业或交通行业的人员,其活动范围更广,增加了传播风险。

2. 常见高风险行为识别

在公共场所未佩戴口罩或佩戴不规范,是导致感染的重要原因之一。

与陌生人近距离接触,尤其是在密闭空间内长时间停留,容易成为传播链中的关键节点。

参与聚集性活动,如聚餐、聚会等,也提高了交叉感染的可能性,特别是在疫情高发期。

3. 风险等级划分与预警机制

根据感染者的活动范围和接触人群数量,相关部门会将不同区域划分为低、中、高风险等级。

高风险区域通常会启动更严格的防控措施,如限制人员流动、加强核酸检测频率等。

疫情预警系统通过实时数据监测,帮助政府和公众及时了解疫情动态,提前采取应对措施,降低感染扩散速度。

北京新增感染者所在区的防疫措施更新

1. 各区近期采取的管控政策

朝阳区作为感染高发区域,近期加强了重点社区的人员流动管理,对部分小区实行临时封闭或限制出入。

昌平区针对网约车司机等流动性较大的群体,增加了核酸检测频次,并要求相关从业人员每日上报健康状况。

大兴区在疫情多发点位周边增设了临时检查点,对进入市场的人员进行体温检测和健康码核查。

西城区、海淀区等教育和科研资源集中的区域,进一步强化了校园和办公场所的防疫措施,包括分时段错峰进出和室内通风要求。

东城区和丰台区则在重点商圈和交通枢纽加大了宣传力度,通过广播、海报等形式提醒市民做好个人防护。

2. 社区管理与人员流动限制

各区逐步落实“网格化”管理模式,由社区工作人员负责日常巡查和信息登记,确保居民动态及时掌握。

部分感染人数较多的街道,如朝阳区的某街道,已实施分时段出行制度,减少人员聚集风险。

对于有感染者活动轨迹的小区,采取“只进不出”或“限时出”的临时管控措施,避免交叉感染。

社区还加强了对快递、外卖等外来人员的管理,要求其提供核酸检测证明并佩戴口罩。

医疗机构和药店也配合防疫政策,对发热患者进行严格筛查,并引导其前往指定医院就诊。

3. 对市民生活的影响与应对建议

疫情防控措施的升级,给市民的日常生活带来一定影响,比如购物、出行和就医都需要提前规划。

建议市民关注官方发布的最新防疫通知,避免因信息滞后而误入高风险区域。

在日常生活中,尽量减少非必要外出,尤其是避免前往人群密集或通风不良的场所。

如需外出,务必佩戴好口罩,保持社交距离,并随身携带消毒用品,做好个人防护。

对于受疫情影响的行业从业者,如餐饮、物流等,可积极申请相关政策支持,减轻经济压力。

市民也可通过社区或线上平台获取生活物资配送服务,保障基本生活需求不受影响。

北京新增感染者信息透明化与公众沟通

1. 信息公开的重要性与挑战

北京新增感染者的信息公开是疫情防控的重要环节,能够帮助市民及时了解疫情动态,调整个人行为。

信息透明化有助于减少谣言传播,避免恐慌情绪蔓延,增强社会对防疫政策的信任感。

在实际操作中,信息公布需要平衡隐私保护与公众知情权,确保不泄露个人敏感信息。

部分区域在信息通报时存在滞后或不够详细的问题,影响了公众的判断和应对能力。

如何在保证数据准确性的同时提高发布效率,是当前防疫工作中面临的一个重要课题。

2. 媒体在疫情信息传播中的角色

媒体在疫情信息传播中扮演着桥梁角色,连接政府与公众,传递权威信息。

新闻平台通过实时更新感染者所在区和行动轨迹,帮助市民识别高风险区域和活动场所。

社交媒体上的信息传播速度快,但也容易出现误导性内容,需加强审核与引导。

多数主流媒体已建立疫情专栏,提供每日疫情通报、防控政策解读和专家分析。

媒体还承担着科普功能,通过通俗易懂的方式向公众解释病毒传播机制和防护措施。

3. 公众如何理性看待疫情信息

面对海量疫情信息,公众应保持冷静,优先关注官方渠道发布的权威内容。

不轻信网络传言,遇到不确定的信息可通过官方平台核实,避免被误导。

理性看待感染者的分布和行动轨迹,理解这些信息是为了帮助大家更好地防范风险。

感染者信息公布后,应避免对特定区域或人群产生偏见,共同维护社会和谐。

积极参与社区防疫工作,配合信息登记和健康监测,共同构建安全的生活环境。

北京新增感染者动态监测与未来趋势预测

1. 疫情数据持续追踪方法

北京市疾控中心每日发布新增感染者的详细数据,涵盖各区分布和活动轨迹,为公众提供实时信息。

通过官方平台如“北京日报”“健康北京”等渠道,市民可以第一时间获取最新疫情通报。

多个第三方数据分析平台也提供疫情地图和趋势图,帮助用户直观了解疫情发展。

基于大数据技术,相关部门对感染者进行动态追踪,确保信息的准确性和时效性。

疫情监测不仅关注新增数量,还结合感染者的年龄、职业、接触史等因素,全面评估风险。

2. 新增感染者趋势分析

近期数据显示,朝阳区依然是新增感染者最多的区域,反映出该地区人口密集、流动性大的特点。

其他区域如西城区、顺义区、大兴区等地的新增病例也在持续增长,显示出疫情在多个区域同步扩散的趋势。

从时间维度看,新增感染者数量在周末和节假日前后有明显波动,与人员流动增加密切相关。

部分区域的新增病例呈现聚集性特征,说明局部防控措施仍需加强。

结合历史数据,专家预测未来一段时间内,北京疫情可能维持中高风险状态,需持续关注。

3. 未来防控工作方向与建议

强化重点区域的常态化监测,尤其是朝阳区、昌平区等高发区域,提高筛查频率和精准度。

推动社区网格化管理,加强对流动人口和重点行业的排查,减少疫情传播隐患。

提升市民自我防护意识,倡导佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防疫习惯。

完善疫苗接种和加强针接种工作,提升群体免疫屏障,降低重症率和死亡率。

加强跨区域协同防控,避免因人员流动导致疫情反复,确保全市疫情防控一盘棋。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!